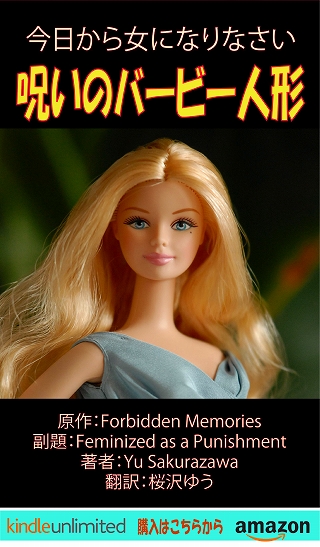

呪いのバービー人形

今日から女になりなさい

【内容紹介】監禁、緊縛によって強制女性化させられるホラーTS小説。主人公は若くして成功した英国人男性。イタリア滞在中に誘拐され幽閉される。姿を見せない犯人から謎のメッセージを送り続けられ、解読を試みるが誘拐の理由が見えてこない。ヒントが少しずつ繋がり最終段階に近づいた時に事件の背景がやっと判明する。

原題:Forbidden Memories

副題:Feminized as a Punishment

原作者:Yulia Yu. Sakurazawa

翻訳者:桜沢ゆう

第一章 フローレンスの怪物

私が妻と小さな息子を連れて二ヶ月ほど前にフローレンスに引っ越して来たのは、一九六八年から一九八五年にかけて花の都フィレンツェ(英語名フローレンス)でおびただしい数の殺人を犯しながら逮捕されなかった犯罪者「フローレンスの怪物」に関する本を書くためだった。

私は物書きとしてある程度の成功を収めていた。大手新聞であるガーディアン紙にジャーナリストとして就職したが、ロンドンの出版社に移り、三十二歳になった今、本を書くために休職できるほどの蓄財ができた。

私は「フローレンスの怪物」と呼ばれた犯罪者について本を書くという任務を楽しんでいたが、題材の生臭さが時に私を不安にさせた。私は頭をスッキリさせるためにアルノ川を横切ってミケランジェロ広場まで歩く習慣があった。今、ブラブラといつもの道を横切ったところだが、普段なら人が溢れているのに、今日は人がまばらだったので何となく不安を感じた。道端のベンチに座って気持ちを落ち着けた。

大きく深呼吸していると、ポンコツ車が私のすぐ近くに停車した。ドライバーが窓を開けて私に呼びかけた。

「あんた、ライターを持ってないか?」

彼は手にタバコを持っていた。強いイタリアなまりの英語だったが、英語でしゃべるのに相当苦労している感じだった。

とにかくそのドライバーは私を見て土地の者ではないと認識しているようだった。

私はドライバーを観察した。彼はまるで十分な餌を与えられていないグレイハウンド犬のように痩せていて、お腹を空かせているように見えた。せいぜい二十八、九歳と思われるが、おそらく育ちの悪さのせいで実際よりは老けて見える。

私はベンチから立ち上がってそのドライバーの要求に従った。ポケットからライターを取り出してドライバーの煙草に火をつけ、立ち去ろうとしたところ、後部座席のドアがサッと開いた。何が起きたのか自分でも理解できないうちに、私は黒くて強い腕で後部座席に引きずり込まれた。私を掴んだ男を見ると若い黒人で、おそらく二十代前半だろうと思った。北アフリカから何年も前にイタリアに移住した男ではないかと推測したのは、流ちょうなイタリア語をしゃべったからだ。

私はイタリア語には自信が無いが、その黒人が私を口汚く罵っていることは分かった。彼の太い眉は怒ったように左右がつながり、非常に恐ろしい顔をしていた。

その黒人が私を後部座席に引きずり込むのに成功するや否や、ドライバーがエンジンをふかしてポンコツ車が走り出した。私は鞭でしばかれたように現実が見えてきた。誘拐されたのだ! どうにかしなければならない……今すぐに! 私は大声を上げようと口を開いたが、毛むくじゃらの白い手で口をふさがれた。私の口をふさいだのは三人目の人物で、三十代後半の黒い髪の白人だということが数キロ走った後で分かった。その人物は私と同程度の初歩的なイタリア語しかしゃべれないようだった。ハンガリーとかルーマニアなどの東欧から最近移民してきたのではないかと推測した。

その日から二年半私が幽閉されていた間、彼らの名前は分からなかった。話を分かりやすくするため、三人を三銃士に見立ててアトス、ポルトス、アルテミスと呼ぶことにする。

普段見慣れた広場や運河や塔が窓の外に見えなくなった。フローレンスの外まで来たのだと分かった。犯人は私が車の進路を目で辿っていることに気付いたらしく、私を眠らせた。

アルテミス(毛むくじゃらの東欧人)が皮のバッグから注射器を取り出して私の腕に突き立てた。私はそれから何時間かの間、死んだように眠っていたようだ。

目を開けた時、アトス(私が煙草に火をつけてやったイタリア人)は、殆ど人が住んでいない山間の不毛地帯を運転していた。一目見て、その地帯は耕作が不可能で、例え建設機械を使っても家を建てるのが困難な荒涼とした場所だった。

空気が冷えてきた。寒さで鳥肌になり始めた腕を手でこすって温めた。フローレンスから遠く離れた北イタリアのどこかまで連れて来られたのは確かだった。息が苦しく不規則になり、喉が渇いてきた。

「水!」

と私は動揺した声で呟いた。

「水をいただけませんか?」

「待て」

とポルトス(北アフリカ人)が唸った。

アトスが私に強いイタリアなまりの英語で吠えた。

「俺たちに命令するな。お前の召使じゃないんだから。目的地に着くまで待て。そうすれば水を飲ませてやる」

アトスの声を聞いて怖くなり、私は反対側を向いて身体を丸めた。狭い車中で何時間も座っていたので足がしびれていた。私の身長は百七十三センチだから背は高いと言うほどでないが、足は長いので、身長百八十センチの人と同じぐらいのレッグスペースが必要だった。

誘拐犯人たちの表情も段々厳しくなってきた。私の身体中の筋肉が緊張していた。

突然、車が周囲を花に囲まれた建物の前で停まった。三棟が繋がった形の建物の周囲は雑草が伸び放題で、人が住んでいるとは思えなかった。建物にはバルコニーやテラスにつながる戸外の階段は無かったが、駐車スペースと呼ぶべき場所があり、アトスはそこにポンコツ車を停めた。

建物の中に引っ張り込まれた。中をざっと見たところ、最初の棟にはリビングルームと、三段ベッドのある寝室、キッチンと浴室があった。

二つ目の棟は研究所のような感じで、ホルムアルデヒドと消毒剤の臭いがしている。二つ目の棟の中を通りながら、この犯人たちは何を生業にしているのだろうかと考えた。科学者だろうか? いや、あり得ない。三人はブルーカラーの労働者のように見える。

その後で私が引っ張り込まれて閉じ込められたのは縦二メートル、横二メートル半ほどの部屋で、壁はむき出しで床はセメントのままだった。外からカチャリと鍵がかけられた。私は罠にかかった動物のように気持ちが動揺していた。神経質になって、ドアをドンドンと力任せに叩いた。

「開けてくれ!」

私は絶望に身体をすくませながら叫んだ。

「頼むから、ここから出してくれ!」

犯人たちが近くにいるのは確かだったが、私をどうすべきか決めかねているようだった。しばらくすると三人の足音が遠ざかっていき、やがてその響きも聞こえなくなった。

私は失望のあまり地団太を踏んだ。自分がどんな場所に閉じ込められたのか、大体の状況が理解できた。

その部屋は豚小屋と言っても誇張ではなかった。

壁にはカビが生えていて、部屋中にカビくさい臭いが立ち込めており、豚小屋と呼ぶにふさわしい。ただ、その部屋には豚小屋には無い文化的痕跡があった。弾力のある折り畳みベッド、小さなコーヒーテーブルと壊れそうな椅子だ。少し欠けた小さな花瓶がコーヒーテーブルの上に置いてある。等身大の鏡と、いわゆるお爺さんの時計のようなノッポの古時計が立っていた。

隣りの部屋へのドアとおぼしきものがあったので蹴り開けた。そこには浴槽、便器と洗面台があった。

浴室のドアを閉じて等身大の鏡の前にゾンビのような姿で立った。自分は感じのいい外観だと思っていたが、鏡の中の私はひどい格好だった。体格は逞しいというよりはやせ細った感じであり、本来健康的なはずの顔色はまるで漂白されたように蒼白だった。緑の目の瞳孔が開いて手が震えている。

さまざまな想いが頭の中を横切った。あいつらは一体誰で、私に何をしようとしているのだろうか? 身代金が目的だろうか? それはあり得る。私は一応金持ちの部類だから、誘拐のターゲットにされてもおかしくはない。身代金目的の誘拐ならやつらは既に妻に連絡し、身代金を要求したはずだ。そうなれば私の妻のシーナは間違いなく要求された金額を送金したに違いない。シーナは私の命が危機にさらされていると知ったら、一時たりとも無駄にせず行動に移すことができる女性だ。そう考えれば、さほど心配する必要はないかもしれない。

しかし私の神経はズタズタになっている。背丈より高い古時計がチクタクと大きな音を立てて時を刻み、その音が私の不安を増大させた。

ただ、心の奥底で、これは身代金目的の誘拐では無いという予感があった。きっと何か見えないものが隠されている気がする。

私はその時、バラの香りがするピンク色の封筒をコーヒーテーブルの上に見つけた。

第二章 キスで封をした手紙

封筒に何か書いてある。遠くて読めなくても、私の名前がそこに書かれていることが本能的に分かった。コーヒーテーブルに近づくと、やはりそうだった。ディーン・ベイカー。私の名前が封筒に大きな英文字で書かれていた。これは私に宛てられた手紙だ。

やはり予感は正しかった。平凡な身代金目的で誘拐したのではなかったのだ。もっと緊密で個人的な、だからこそ恐ろしいことが起きつつある。

ドキドキしながら開封した。中に入っていたのは坂のある街の風景が描かれた絵葉書だった。傾斜のきつい階段、狭い並木道、墓地、尖塔が描かれている。町全体が黄褐色、錆色、土色で、セピア・カラーの中にざぶんと落ちたかのような色合いだった。イタリアの街はどれも同じように見える。絵葉書に描かれた街にさしたる特徴は無かったが、どこかで見たことがあるような気がした。

その時、威勢よくパチパチと燃え上がる焚き火、陽気に雑談する人たちの歓声、それにウイキョウを詰めた豚の丸焼き「ポルケッタ」の味が頭の中に浮かんできた。

奇妙だった。そんなシーンには遭遇したことが無いのに、一枚の絵ハガキを見ただけでリアルなイメージが頭に浮かんだのだった。フローレンスに来たのは僅か二ヶ月ほど前であり、イタリアの各地を見て回るのはこれからだ。二、三年前に出張でローマに行ったことはあるが、絵葉書に書かれた坂の多い町がローマでもフローレンスでもないのは確かだった。

それ以上に気になったのはポルケッタだった。私の両親は一年以上イタリアで英語を教えていたので、ポルケッタがどんな味の食べ物か両親から聞いたことはあるが、実際に食べたことは無かった。また、ポルケッタはイタリアの中部地方の料理であり、両親に連れて行ってもらったことも無い。当時私はイートン校で学んでおり、両親は教育のために私を置いてイタリアに来ていたのだ。

我に返ると、その趣のある絵葉書に見つめ返されているような気がした。絵葉書を裏返すと、優雅で非の打ちどころのない筆跡で数行の文章が書かれていた。不安な気持ちで視線が筆記体の文字を最後まで追った。

美しい人へ

自分で蒔いた種から実ったものは

自分で刈り取らなければならない

そして自分の行為の因果を食らうのだ

良い結果でも、悪い結果でも

卑劣なディーンよ

その因果を受け入れるまで

私と会うまで死んではならない

お前に邪悪な行為を受けた残忍なネメシスより

読んでいて気味が悪くなり頭の中がグルグル回った。これで単なる誘拐ではないことがはっきりした。身代金を取るためなら、妻のシーナにコンタクトするだけで十分であり、私にこんな手紙を書いたりはしない。一体、この誘拐の目的は何なのだろうか?

私のように成功を収めた人間にライバルが居るのは当然だ。私のお陰で割を食った同僚の編集者、私が原稿をボツにした作家……。よく考えると出版代理店の人間からも反発を食らったかもしれない。

しかしそれは全てイギリスで起きたことだ。恨みを買った作家や代理店の人間が居たにしても、復讐のためにわざわざ私をイタリアまで追いかけて来て誘拐したりするだろうか?

もう一点、この謎めいた宛名の意味が分からなかった。差出人が男であるにせよ女であるにせよ、どうして「美しい人(ベッラ)へ」という書き出しで私に手紙を書いたのだろうか? 私の初歩的なイタリア語の知識によれば、この「ベッラ」という単語は、イタリア人男性が女性を誘う時に使う言葉だ。私というれっきとした男性に向かって「ベッラ」と呼びかけるのはおかしい。

いや、よく読むと宛名には「チャオ、ベッラ、トゥー・ビー」と書いてある。「チャオ」はハロー、「ベッラ」は美しい人、「トゥー・ビー」は英語でこれからそうなるという意味だ。もし差出人が男性で、私に対して「これから美人になる人」などという呼びかけをするなら、完全なお門違いだ。私にはそんな趣味は全くない。

もし差出人が男性でなかったらどうだろうか? そうだ、その方が理屈に合う。差出人は自分を「残忍なネメシス」と名乗っているが、ネメシスとはギリシャ神話に出て来る正義と報いの女神の名前だ。

それにしても「自分の行為の因果」だとか、因果を食らうなどという意味深な言葉が連なっている。私には報いを受けるような行為をした記憶は無い。私の人生に嘘は無く、人を騙したり、盗んだりしたことはない。一生懸命に働き、立派なジャーナリストとしての評判を勝ち取った。人より卓越した結果、人を凌駕したのが悪いことだろうか? どう考えても売れそうにない原稿をボツにしたのは犯罪だろうか? いや、そうは思わない。

ネメシスと名乗る人が何を言いたいのか全く理解できない。

やはりネメシスが女性であるという想定に固執すべきではなさそうだ。

アトス、ポルトス、アルテミスの三人はネメシスの人物像にあてはまらないだろうか? しかし、三人とも会ったことが無いし、赤の他人だ。また、この手紙を書いたのは教養のある人物で、英語が流暢だ。端正で優美な筆跡はあの三人に欠如する高度な素養を示している。そもそも三人にはこの手紙のような気取った英語を話す能力は無い。

外見や所作の癖によって人を判断することはできないが、あの三銃士は知識的に言って、下層に属しており、手紙の差出人は最上層の部類と考えられるから、三人は対象から外してもいいだろう。

さっきから、誰かに見られているという不思議な感覚があった。今、この瞬間にも、私が狼狽している様子を見てひねくれたサディスティックな喜びを感じている人がどこかに居るという気がした。

私はどうかしている! この部屋にいるのは私一人だ。誰かに見られているはずがない。バカなことを考えてしまった。囚われの身になって数時間しか経たないのに、私は既に気が狂いかけている。このままではダメだ。こんな所でくたばってたまるものか! この豚小屋から逃れるために自分の知力を絞らねばならない。

そんなことを考えている時にドアが開いて、アルテミスが食事とダイエット・コークを持って入って来た。食べてみるとスパゲッティーはちょっと変な味がしたし、部屋は寒いのにダイエット・コークはギンギンに冷えていた。でも、腹ペコだったので出された食事を貪り食った。

それから十五分ほどすると今度はポルトスが部屋に入ってきた。

「ちゃんと食べたかい、可愛い子ちゃん?」

とポルトスが言ってクスクスと笑った。

それを聞いて額に汗が出てきた。手紙に書いてあった「美しい人」と符合する呼び方だったからだ。

手紙はポルトスが書いたのだろうか? いや、そんなはずはない。三人は首謀者が命じたことを実行する兵士に過ぎない。一体、誰に操られているのだろうか? 首謀者は誰なのだろうか?

第三章 請負人たち

アトスとポルトスが建物から出て行き、アルテミスが二番目の棟でブラブラしているのが分かった。ポルトスが出て行った時にドアが少し開いたままだったので、隙間から様子をうかがうことができた。アルテミスはさほど強そうには見えなかった。私も男だ。アルテミスに飛び掛かり、ここから逃げ出して、パトロール中の警官が見つかるまで必死で逃げようという思いに駆られた。

しかし、今は動くべきではないと直感的に思った。仮に私がアルテミスを突き飛ばして逃げることが出来たとしても、きっと追いかけて来るだろう。残りの二人がどこに行ったのかも分からない。私が飛び出してみたら二人が建物のすぐ外に居たというのでは目も当てられない。

足音が近づいて来るのが聞えて、私は息を凝らした。アトスとポルトスの二人だ。重いものを運んでいるかのようにゼイゼイとした息遣いが聞えた。アトスがポルトスとアルテミスに何かイタリア語で命令している。早口で話していて、緊急性をうかがわせる口調だった。私はドアに近づいて覗いた。ポルトスが視界に入った。そして、別のものが目に入った。それは人間の頭と身体だった。

私は凍り付いて目を閉じた。首の後ろに汗が出て来て背中を流れ落ちる。ホルムアルデヒドと消毒剤の臭いがする。私はゆっくりと目を開いた。

アトスが見えた。彼は男性の死体を抱えていた。気持ちを落ち着けて観察すると、年寄りの男性の死体だった。死体の目は大きく開き、ポルトスが目の中に何かを挿入しているところだった。更にポルトスはプラスティックの鼻梁のようなものを目の横にくっつけようとしていた。

三人は素面で、敬意に値するほどプロフェッショナルな手つきで黙々と動いている。私を扱う時の武骨な振舞いとは全く違っていた。アルテミスは注射器に針をつけて、死体の歯茎に突き刺した。私は思わず目を背けた。それ以上見たくなかった。三人が何をする人なのかが分かった。納棺師なのだ。

葬儀を請け負い遺体を処理して納棺する請負人だ。

葬儀を請け負うこと自体に文句は無い。他の職業と同じだ。しかし、この私をどうしようというのだ? どうして私を誘拐して棺のような建物に閉じ込めたのだろうか? そして、謎めいた手紙の意味は何なのだろう……。

そんなことに頭を巡らせていたら、三銃士が私の部屋になだれ込んできた。私に危害を加えたり言葉をかけることは無く、肌寒い沈黙を守っている。まだ脅されたり殴られたりした方が、不吉さという点ではマシだと思った。三人は恐ろしいほどの沈黙を守り、静かに立って、黒曜石のような目で私の頭のてっぺんからつま先までを評価するような視線で舐め回した。

納棺師がどうしてこの部屋に居るのだ? まさか、私を納棺するつもりなのか? この場で私を殺害して、あの死体と同じように処理しようとしているのだろうか?

しかし、三人は私を殺しはしなかった。アトスが私を捕まえている間にポルトスが私の着ているストライプのシャツの腕を捲りあげ、アルテミスがバッグから注射器を取り出して、私の腕に突き刺した。私は抗議したかったが、怖くて喉から声が出なかった。

車の中で注射された時と同じように眠らされるのだろうと思ったが、彼らが部屋を出て行ってから半時間ほど経っても意識ははっきりしていた。

注射されたのは弛緩剤や精神安定剤の類いでは無さそうだった。それが分かって、安心するどころか却って怖くなった。まだ精神安定剤を注射される方が、訳のわからない注射よりもマシだ。「知らぬ神より馴染みの鬼」とでもいうところだろうか。

***

翌朝までぐっすりと眠った。目を開けるとバラの香りが鼻腔を満たしていた。コーヒーテーブルの上にピンク色の包みが目に入った。まるで私が目を覚ますのを待っていたかのようだった。鼓動が高まり、息切れしそうだった。ネメシスから包みが届いたのだ。

コーヒーテーブルまで歩き、包みを手に取った。簡潔なメモ書きが付いていた。

「中に入っている物に着替えろ。そうしなければ後悔する」

昨日の手紙と違って宛名は書いてなかった。でも、それが私あてであることに疑いの余地は無かった。そしてメモ書きも私に宛てられたものだった。

ネメシスは私に何を送ってきたのだろうか? もしかすると、女物のドレス、ビキニ、紐パンティーのようなものではないだろうか? 昨日の手紙では「美しい人」と呼びかけられた。男性を無理やり女装させて、嘲り笑うことに酔いしれる変態男かもしれない。

私はむさぼるように包みを破り開けた。

中に入っていたものは予想とは半分だけ違っていた。中身は制服だった。白いパフスリーブのシャツ、濃紺のプリーツスカート、ハイソックスと黒いローファーという、女子中学生用の制服だった。

単なる制服だったが、私の心の奥深くに隠され忘れられていた何かを揺り動かした。

それは、学校と葡萄畑と黒いトリュフに関係のあるイメージだった。私の目の前にパッと現れたイメージは全く意味をなさなかったが、私の心を激しくかき乱した。

気づかないままパニック障害に陥った。喉が詰まり、息ができなくなった。しばらくしてパニック障害が収まり、やっと一息ついて、ネメシスの最後通告を思い出した。もしこの制服を着なかったら後悔する……。

茶色のコーデュロイ・ジーンズを脱ぎ、ストライプのシャツも脱いでシャワーを浴びた。暖かいお湯に肌を撫でられて気持ちが落ち着いた。

身体をタオルで拭いて、吐き気を催しながら女物のシャツに袖を通してボタンを留め、スカートをはいた。ネメシスのサイズの見立ては驚異的だった。服はまるで私のためにあつらえたかのようにピタリとフィットしていた。

ということはネメシスが何らかの方法で私に目をつけていたということだ。私の身体のサイズを正確に把握しているのだから。

自分は監視されている。そう感じたのは、この部屋に幽閉されてから二度目だった。ネメシスはこの街か、イタリアのどこかで私が苦しみ恐怖に怯える様子を見て楽しんでいる。私の筋肉質な身体が女物のシャツに包まれ、逞しい下半身にスカートがゆらゆらする光景を味わっている。

部屋のどこかに隠しカメラがあるに違いないと思って一時間ほど必死で探した。椅子の下、テーブル、折り畳みベッド、浴室……。どこにも無かった。古時計を動かしてまで探したが、やはり隠しカメラは無かった。古時計の後ろの壁にぽっかりと穴が開いているのが見つかっただけだった。

おそらく隠しカメラは無いのだろう。私の想像の産物だったのだ。監禁された理由も分からずに二日間も隔離状態に置かれて、不安のためにストレスが高まっている。私は気が変になりつつあるのかもしれない。

病的な思考に耽っていたが、何かが床に落ちているのに気がついた。メモだった。服の入った包みの中に入っていたのが、私が急いで包みを開いたので、その時に床に落ちたのだろう。

屈んでメモを拾った。二つ折りの紙を震える指で開くと、前の手紙と同じ優美な筆跡で次のように書かれていた。

ブルーの少女よ

スカートと黄金の髪のブルーの少女

マスカラとリップのグロスが笑い種だ

ブルーの少女よ

お前の温かく硬いものが輝いていたことは

誰も知らない

見えていたのは不自然な外観だけ

ブルーの少女よ

死ぬには若すぎる

さようならのひとことも言わずに去って行った

二度と頼まない

永遠に行ってしまったのだから

普通の人が読めばそれなりの詩に見えたかもしれない。恋、哀悼と喪失を詠ったセンチメンタルな詩だ。しかし、行間を読んで腕に鳥肌が立った。これは不適応症の変質者、女装をするのが好きで社会から締め出された少年に関する詩だ。明らかにネメシスだけからは愛され、そしてネメシスはその少年を失った。

だが、私がこの「ブルーの少女」やその死とどんな関係があると言うのだ?

第四章 人形

それから二週間は少なくとも目に見える限りにおいては何も起きなかった。でも、表面的な静寂の陰で何か暗くて恐ろしいものがブクブクと泡を立てているという感覚が消えなかった。その状況は嵐の前の静けさのように思えた。

そんな考えは妄想だと振り払おうとした。何週間も囚われ隔離された状況が産んだ副産物だと思うことにした。

この周辺には三人以外に生きている人間は存在しない。三人は毎日のように死体を運び入れ、葬儀のために納棺の処理をする。ホルムアルデヒドと消毒液の臭いが、私の嫌な気分を更に悪化させた。

私たち人類はずっと自分の幻影を見ているのかもしれない。自分が何の職業についているか、収入がどのぐらいで、友達は誰かなどということで自分のアイデンティティーを作り上げる。しかし、腐乱しつつある死体を日常的に見ていると、アイデンティティーという概念自体が無意味ではないかという気がしてきた。人間は誰でも最後には灰になるのだから、アイデンティティーなどと言って自分を飾り立てる習慣に、何の意味があるだろうか……。

隔離されていたせいで、不必要なほど内省的で理性的になっていた。現実感が無くなるのは狂気の兆候だ。私は現実の人生について考えることによって自分の気持ちを立て直そうと努力した。幽閉されて、物書きとしての仕事ができないことが悲しい。しっかりしている有能な妻と愛らしいヨチヨチ歩きの息子に会えないのが悲しい。何よりもディーン・ベイカーという存在が消されている状況が最も悲しい。

アイデンティティーの話に戻るがネメシスは測り知れない理由によって私のアイデンティティーを操作することに力を注いでいるようだ。彼の三人の兵隊は私にバカバカしいほどフリルだらけのネグリジェを毎日着せる。その上、ストレートのブロンドのウィッグまで送りつけ、風呂で自分の髪をシャンプーする時以外は片時たりとも外さないように命じられた。ブルーのコンタクトレンズをはめさせられて目が大きくなり、人形のようになった。アイライナー、リップ・グロス、マスカラも毎日つけさせられる。

三人がホット・ワックスを持ってきて、手と足を脱毛させられた。髪の毛以外の目から下の毛は常時完全に剃ってツルツルにしておくようにと命じられた。へその下もその例外ではなく、風呂で自分の裸を見ると惨めな気持ちになった。

私はディーンではなく、ディーナと呼ばれた。この謎のゲームの中で私はディーン・ベイカーではない。女になる一歩手前のディーナという役割だ。女であることの歓びを見出しつつある可愛いロリータだ。ただ、この常軌を逸した設定は私にとって楽しいものではない。取り返しがつかず取り消すことができない悪夢だった。

当初は女子中学生の制服だったが、その後は毎日二十四時間、十代の少女の恰好をさせられている。不可解と言うだけならまだいいが、ぞっとするほど恐ろしいことにも思われた。私は女子中学生フェチの狂人の手に落ちたのだろうか? 彼は十代の少女に執着する小児性愛者で、その服やアクセサリーにも執着しているのか? 精神病の犯人が思春期の少女を何年間もジメジメとした地下室に閉じ込めてレイプし続けたという事件について耳にしたことがある。でも成人男性を誘拐して無理やりに少女の恰好をさせるというのは全く奇妙な話だ。

そんな奇怪なことを思いつくのは余程腐った人間だけだ。ネメシスが他にどんな狂気の沙汰を思いつくことが出来るのかは神のみぞ知るだ。考えるだけでも背筋が凍る。

***

窓の隙間から差し込む日差しで目が覚めた。ベッドの上で上半身を起こして、眠い目を擦った。私の姿がベッドと反対側の壁ぎわにある等身大の鏡に映っていた。というよりは、鏡に映っていたのはネメシスが私を利用して作り上げた少女だった。座ってばかりの生活が三週間も続いたことの効果が表れている。昨夜着て寝た短いノースリーブのスリップから突き出た手足はぷよぷよとしている。私の顔は本来の男性的なゴツゴツした感じがなくなって柔らかくすべすべしてきた。

寝る時も外させてくれないウェーブのついたブロンドのウィッグと、ノースリーブのスリップとすべすべの手足の私はひょろっとした十代の少女に見えた。

それも、知っている少女か、以前面識があった十代の少女のような気がした。それが誰だか頭を巡らせたが思い出せなかった。目を閉じて、思い出そうと必死に考えていると頭が痛くなった。ベッドに仰向けにバタンと寝て、こめかみを指でマッサージした。

バシャッ!

全身に水を浴びせられて私はベッドから飛び起きた。三人が目の前に立って、ニヤニヤした目で私を見下ろしている。アルテミスは空になったバケツを持って、大きな声で笑っている。私はアトスとポルトスに両手首を掴まれて浴室に連れて行かれた。アトスはハンドシャワーで私に冷水を浴びせた。

雨に濡れたようにびしょ濡れになった。寒い。惨めだった。私の悲痛な様子を見て三人が喜んでいる。三人は私をネタにして卑猥な冗談を言い合っているようだ。彼らは視線を私の胸に走らせ、いやらしい目でジロジロ見ていた。

その時、私は自分の胸を見下ろして、それまで経験したことが無いほどのショックに見舞われた。

続きを読みたい方はこちらをクリック!