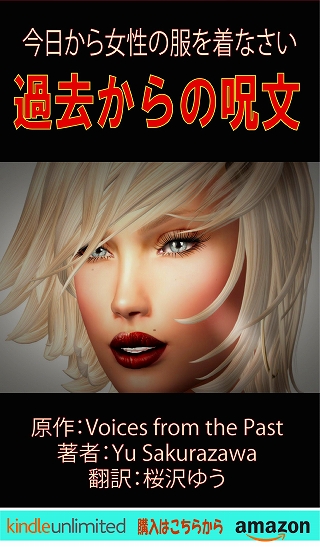

過去からの呪文

今日から女性の服を着なさい

【内容紹介】主人公は幼少時に両親の仕事で住んでいたカルカッタに新婚旅行に行く。寺院で瞑想をしていると地底から湧き出るような声が聞こえガンジス河畔に向かうよう誘導される。その声は主人公に驚くべき命令を下し、彼の人生は思いもよらない形で翻弄される。ある種の霊力により女性化させられるTSサスペンス小説。

原作:Voices from the Pastr

著者:Yulia Yu. Sakurazawa

日本語版作者:桜沢ゆう

第一章 ハネムーン

初めてリビー・ブラウンと会ったのはロメオとジュリエットを観るためにグローブ座に行った時のことだった。私は大学を卒業したばかりで特定の彼女はおらず、一人でテムズ川の南岸の劇場に行った。一番安い立見席の平土間でロメオとジュリエットを観劇した。

二人の薄幸な恋人たちの描写が琴線に触れて、私は周囲の人には構わず、涙があふれ、すすり泣いた。たまたま隣に立っていた背の高い女性が私をバカにしたように見下ろして、いかにも無慈悲な様子でせせら笑った。

「男が人前でワンワン泣くとは女々しいわね」

とリビーが言った。

「まあ、あなたのフェミニンな側面がつい前に出たんでしょうけど……。あなたみたいに感情的な男性は久しぶりに見たわ」

と、リビーは忍び笑いした。

「人それぞれだから、放っといてくれよ」

初対面の相手に対してあまりの言い方だと腹が立ったので、私は少し意地悪な言葉を返した。

「僕もこんなに心を打たれる劇を見て涙ひとつ流さない女性を見たのは久しぶりだよ」

「私の男性的な側面が出たということでしょうね。私を強くて精神的に独立した、そして感情的ではない女性に育てるということが私の両親のモットーだったから」

あっけらかんとした言い方だったので、彼女に対して感じていた反感が消えた。

「じゃあ、僕たち二人がカップルになったら丁度いいんじゃないの?」

と軽い気持ちで冗談を言った。

劇場を出てから一緒にそのあたりをブラブラして、コーヒーショップに入った。

リビーは背が高くてしっかりとした骨格のブロンド美人だった。大らかな感じで、くったくなく笑う女性だった。一方、私は黒い髪で、身長は百六十八センチとイギリス人男性としては小柄で、骨格は小作りと、リビーとは正反対だった。でも二人には共通点があった。二人とも二十一歳と若く、大学を卒業したばかりで、自分たちをどんな人生が待ち受けているのかとワクワクしているということだった。

何週間かデートを重ねて、リビーと私は結婚した。二人とも家族はあまり結婚には乗り気でなかった。私たちの家族からすると、そんなに若くして特定の相手につなぎ止められてしまっていいのかということと、まだお互いを十分知らないのではないかという心配が先に立ったようだ。でも、リビーと私は結婚して幸せそのものだった。今後の人生を一緒に生きていくという判断をするために十分なほど長く付き合ったと考えていた。

少なくとも私はそう思っていた。

新婚旅行をどこにするかという話になって、リビーは私にまかせると言い出した。

「ピートは誠実な気持ちでこの私を妻にしてくれたんだから、家の中では主人として立ててあげる」

とリビーが言い出したので少し当惑した。

「気持ちはありがたいけど、僕としては主人になりたいわけじゃなくて、対等の関係を築きたいんだ」

「とにかく、どこに新婚旅行に行くかはあなたが決めてちょうだい」

それはある意味で親切な申し出であり、リビーは非常に寛大だと思った。私はどこに行くのがいいだろうかと頭を巡らせた。とある外国の光景が頭に浮かんできた。巨大なカンチレバー橋、ドラムを打ち鳴らす音、ホラ貝を高らかに吹き鳴らす音、マスタード・オイルで調理した魚の芳香……。私はきらびやかな豊饒の地を想像したが、そこには暗くて恐ろしい何かが流れているような気もした。

その地がコルカタであると認識するまでに時間はかからなかった。インドの西ベンガル州の州都で、以前はカルカッタと呼ばれていた大都市だ。

私の両親は旅が好きで、若い頃には色々な国に住んでいた。インドには私が八歳から十歳までの二年間住み、コルカタで英語を教えて生計を立てていたそうだ。インドの次はタイにしばらく住んでいた。

当時の私はあまりのカルチャーショックやコルカタのきらびやかな光景と音に圧倒されたのか、不思議なことにその時期の記憶が殆ど無い。家で両親から教育を受けていたのか、現地の学校に通っていたのかさえ覚えておらず、友達が居たのかどうか、両親が近所づきあいをしていたのかどうかについても記憶が無い。八歳から十歳という年齢なら詳しく覚えているのが普通だと思うのだが、その部分の記憶が完全に欠落しているのは不可解なことだった。

私の心に残るコルカタの印象は「美しい町」だったが、その表面的な栄光の下に横たわる得体のしれない悪意というべきものがうっすらと記憶に残っている。しかしその悪意が何だったのかは私には分からなかった。それでも私は是非あのカリスマチックな町に行きたいという強い願望を抑えられなかった。まるで超自然的な力が私を妻と一緒にそのガンジス河畔の町へと誘っている気がした。

「コルカタにしよう。君と一緒にコルカタに行ってロマンチックな時を過ごしたいんだ」

「かなり変わった選択ね」

とリビーは好奇の目で私の顔をのぞき込みながらコメントした。

「エキゾチックな趣向が強い人だとは分かっていたけど、インドを選ぶとはちょっとびっくりしちゃった」

「ゴメン。それほど君をがっかりさせるとは思わなかったんだ。勿論ほかの場所でも良いんだよ。例えばもっと平凡なところで、パリとか」

「いやよ、パリなんて陳腐すぎるわ! 新婚旅行というと誰でもパリに行こうとするもの。喜んでインドに行くわ。すごくエキゾチックな国だと聞いているし」

リビーがインドに行くことを意外にあっさりと了承したので拍子抜けした。

「インド全体が同じだみたいな言い方は間違ってるよ。一見同じように見えても地方によって全く異なるんだから」

リビーと私は九十日間有効の観光ビザを取得し、一ヶ月間の新婚旅行の予定を組んでコルカタ行きのフライトに乗った。コルカタ国際空港、通称ダムダム空港に到着してタクシーでエスプレナード地区にあるホテルに向かった。エスプレナード地区はコルカタ市の中心部に位置し、どの観光スポットに行くのにも便利な場所だ。

到着した日にレンタカーでコルカタ市を一巡りして、観光スポットの豊富さと、豊かな光景と音に改めて感銘を受けた。ロンドンは華麗な大都会だが保守的な不毛さとでも言うべきものがあり、それに対してコルカタの官能的な肥沃さは好対照だと感じた。コルカタは豊富な文化、文学、宗教、芸術的な趣で満ちており、何かにつけて私の感性が揺り動かされる気がした。

しかし、この美しい大都会の奥底に私にとって意味のある暗い秘密が隠されているのではないかという気持ちがぬぐいきれなかった。

そんなことを考えるのはコルカタの暑さと旅の疲れのせいだと自分に言い聞かせた。ホテルの部屋に入るとリビーと私は交代でシャワーを浴び、ルームサービスで食事を注文した。しばらく休憩した後、リビーは旅行の日程表を眺めていた。

「コルカタは色んな場所を折衷したような町なのね。どこから手をつけたらいいのかさっぱりアイデアが浮かばないわ。ピート、どこに行くかはあなたが決めてちょうだい」

「またかよ……。僕は深刻な決断不能症の女性と結婚してしまったみたいだね」

私は怒ったふりをして唸った。

「その通りよ。私があなたと結婚したのは人生の決断を全部任せられる人を見つけたからだもの」

「はいはい、分かりました。でも、あきれたね。じゃあ、旅程に書いてある行き先を一つ一つ読み上げてみて」

「いいわよ。ヴィクトリア・メモリアル、インド博物館、科学博物館、ファイン・アーツ美術館……」

「美術館や博物館ならイギリスに腐るほどあって、僕は飽き飽きしてる。もっとインドならではのユニークな場所に行こう。例えば宗教的な名所とか」

「じゃあダクシネーシュワルのカーリー寺院はどうかな? インドで最も聖なる川と言われるガンジス川を近くで見られると書いてあるわ」

「それはグッド・チョイスだ。明日、朝食を終えたら出発しよう」

第二章 可愛いロリータ

翌日、早めにパンとバターと紅茶だけの朝食を摂ってホテルを出ることにした。寺院を見学するのでリビーにはそれにふさわしい服装にするよう頼んでおいた。

「ショートパンツとか襟元が切れ込んだトップスはダメだよ。今日行くところは特別に神聖な場所だからね。それに、インドというのは保守的な国だから肌を露出する服は控えた方がいい」

「変な話ね。インドにはオヘソを丸出しにした女性がゴロゴロ歩いているというのに」

「君が言っているのはサリーというインドの伝統的な服のことだね。確かにサリーはお腹の一部を露出するけど、身体の殆どの部分は何メートルもの長さの布で覆われている」

「分かったわよ。それにしてもサリーはとても優美ね。私も着てみたいなあ……」

「ベンガル風のサリーを買ってあげるよ。でも、今日の所はワイドパンツに長袖のトップスでまとめてくれ」

リビーは私の言うことを聞いてくれて、青いワイドパンツとグレーの長袖のシャツの姿になった。私は新しいブルー・ジーンズとヴァニラ・ホワイトのティーシャツにした。私の肩まである髪には軽いウェーブがかかっている。リビーと私はリクシャを拾ってダクシネーシュワルに向かった。

ダクシネーシュワルのカーリー寺院は伝統的なナヴァ・ラトナ(尖塔が九個あるヒンドゥー建築様式)のベンガル建築で、赤と白の色が対照的な建物だ。建物の奥からは朝日に輝くガンジス川が見渡せる。多くの信者が群がって沐浴を行っている。沐浴によって罪を洗い流すことができると旅行ガイドに書いてあった。

カーリー寺院の主要建築物は巨大な中庭で囲まれ、仕切り壁に沿って部屋が並んでいる。中庭には花輪や、お菓子の売り子たちがたむろしていて、参拝者たちがそれを購入して寺院の神々に捧げる。色とりどりの伝統的な真新しい布を纏った老若男女がとっかえひっかえ訪れては神々の像を一巡りし、畏敬の念を示して立ち去る。

美しく盛装した人々、特に女性を見ていると私とリビーは自分たちの服装がつまらなく思えてきた。

大きな優しい目をした髪の長い女性たちが色とりどりのベンガル風のサリーや、様々なスタイルのブラウスと数々のジュエリーを身につけている。男性は刺繍入りの絹のクルタとパジャマを着ている。クルタとは裾が膝まであるゆったりとした長袖のシャツでパジャマと呼ばれるズボンと組み合わせた男性用の民族衣装だ。私は味気ないジーンズとティーシャツ姿で来たことを後悔した。リビーの表情を見ると私と同じことを感じていることが分かった。

リビーと私はハイビスカス、バラとマリーゴールドを大きな葉っぱでラップした花束を買った。寺院の祭壇に献花するためだ。売り子からお線香とお菓子も買った。花束と線香、それに樟脳の香りが入り交じって、五感がグルグルと回るようだった。まるで麻薬の力で別世界に連れてこられたかのような気がした。

リビーと私はこの寺院に祭られるカーリー女神を拝んだ。カーリーは血と殺戮を好む戦いの女神で、生首のネックレスをして、腰には敵から切り取った腕を何本もぶら下げ、燃えるように赤い舌を見せる怖い女神だ。寺院にはカーリーの夫であるシヴァ神に捧げられた十二の聖堂があり、それを二人で見て回った。クリシュナとその恋人のラダの居る聖堂では、寺院の鐘の音と、祈りの声、それにお香の強い匂いによって、私は更に深いトランス状態に陥った気がした。自分自身と周囲の状況について漠然と認識していても、自分の力を超える何かに身体を乗っ取られているような状態だった。

そんな時に、始めて「あの声」が聞こえた。深いバリトンで、地底から沸き上がるような声だった。あざ笑うかのような、それでいて親しみを感じさせる声に当惑させられた。突然襲いかかってきたその声をふるい払おうとしたが、私の力は全く及ばなかった。

「可愛いロリータ」

とその声が私に呼びかけた。

「おいで、こちらにおいで、おじさんのところに来なさい」

私は心臓が飛び出るほど驚いた。声がした方を見たが誰も居なかった。

「見回すのはやめなさい、ロリータ。こちらにおいで。おじさんの言う通りにするんだ」

拡声器から流れてくるような大きくてはっきりした声だった。リビーを見たが、クリシュナとラダの像の前に座って目を閉じている。瞑想しているリビーにはその声が聞こえていないようだった。周囲にいる他の人たちにもその声が聞こえていないのは確かだった。私ひとりにしか聞こえなかったのだ。

「可愛いロリータ。周囲を見るのはやめろと言っただろう。寺院を出てガンジス河畔に行きなさい。そこからどう行くかは追って指示する」

と叱責するように言われた。

私の名前はピーター・ライトであって「可愛いロリータ」ではない。私は少女ではなく大人の男性だ。「可愛いロリータ」と呼ばれるのは明らかに不適切だが、その声に逆らうことはできないと分かっていた。

私は半ば無意識のうちに立ち上がり寺院の出口へと向かった。ガンジス河畔に出て、沐浴している人たちの横を通り過ぎた。その場所に居た老若男女からの好奇の視線をうっすらと覚えている。ひとりひとりが、髪を乾かしたり、サリーを水に浸したり、子供たちに服を着せたりする手を止めて、私の方を見ていた。

この区域を、トランス状態の外人が裸足で通り過ぎるなどということは普通ならあり得ないのだ。

ガンジス河畔を一キロ半ほど歩いただろうか。人影はまばらになり、道は密生した低木の群落にぶつかって途絶えた。

私はその木立のなかに誘い込まれるように入っていった。ユーカリ、アカシアやパーム椰子などが密生している平和そのものの場所だったが、私には何か不穏なものが感じられた。

「よくやったね、私の可愛い子」

と、あの声が賞賛の言葉を与えてくれた。

「さあ、小さな花嫁さんのようにサリーを着て、腕輪を身につけ、口紅をつけなさい」

私は極度の恐怖におののいた。うんざりするほど甘い口調だったが、言っている内容は狂気そのものだった。

「どこでサリーなどを買えばいいの?」

とつぶやいている自分に気づいた。女装をしたり女性用の装身具を身につける気は全くなかったが、その声に従わないと恐ろしいことが起きるという気がした。

「木立の中をしばらく歩くと商店街の脇道に出る。そこに行けば売り子が服や装身具や化粧品を道端に並べて売っているよ」

「分かりました」

と言って私は木立の中を突き進んだ。言われた通り商店街の脇道に出た。女物の服や、装身具などが売られている。一軒目の店には陰気な感じの豊満な中年の女店主が立っていた。

「サリーをください」

と私が唐突に言うと、

「承知いたしました」

とインドなまりの強い英語で彼女は答えた。

「どんな色のサリーがよろしいですか?」

「模様のついた緑色」

とその声が私にささやき、私はその通りに繰り返した。

女店主はサリーの中から緑色のものを選んで私の前に並べた。私はクジャクの模様のサリーを選んだ。

「他に何かお求めのものはありませんか? イアリング、腕輪、それに化粧品もございます。奥さまがお喜びになりますよ」

「家内のために買うのではありません。私自身のためです」

女店主は一瞬私の顔をのぞき込んでから、大きな声で笑い出した。

「ご冗談がお好きなのですね」

と、化粧品や装身具を取り出しながら言った。

「面白いお客様は大歓迎です」

私はそれには答えず、笑いもしなかった。私はこの上なく真面目に銀色の腕輪、赤の口紅とコール(アイメイクに使う黒い粉末)を選んだ。女主人はそれらを紙袋に入れて私に手渡し、私は代金を支払って店の外に出た。

「スクーターか何かにもたれかかってサリーに着替えて、買ったものを身につけなさい」

と「あの声」が私に命令した。

「イヤだ! どうかそんなことをさせないで!」

「どうしたんだ、可愛いロリータ。おじさんの言うことが聞けないのか? 言う通りにしないと、愛する人たちがひどい目に遭うぞ。おじさんに殺されるぞ」

「許して!」

私はリビーの身に危険が及ぶと脅されて、居ても立っても居られなかった。

「言うとおりにするから」

女主人は私が独り芝居をするのを見ていたようだった。

「大丈夫ですか、お客さん?」

「え、ええ、大丈夫です」

私は彼女の方を向いて作り笑いをした。

「全然何ともありません」

「それはよかったです」

と言って女主人は店の腕輪の陳列を直し始めた。

私は命令された通りスクーターにもたれかかり、サリーを袋から取り出して身体に巻いた。サリーをどのようにして着ればいいのか分らなかったが、インドに来てからサリーを着た女性は飽きるほど見ていたので、彼女たちの姿を思い浮かべながらサリーを身につけた。布を身体の周りに垂らして何度か折り返し、上辺をジーンズのウェストに挟み込んだ。更に、布の残りの部分を上半身に巻いた。両手に腕輪を嵌めて、スクーターのバックミラーをのぞき込みながら口紅をつけ、コールで瞼の下とアイラインのメークをした。

「きれいだよ、可愛いロリータ」

とその声が賞賛の言葉をかけてくれた。

店の前に小さな人だかりが生じた。彼らの視線や声が痛々しいほど強く感じられる。彼らが話すベンガル語の意味は分からなかったが、表情や身振りや声の抑揚で、おおよその見当はついた。その人たちは明らかに私の気が振れていると思っている。

その人たちの様子を見て私は大いに傷ついた。でも、反論や言い訳ができる立場にはなかった。私はその声に命令されるままに隷従せざるをえず、言われた通りにするしかなかった。

「さあ、木立の中に引き返しなさい。可愛いロリータはおじさんと一緒にいいことをするんだよ」

私の身体は恐怖できしみ音を立てていた。私は足を引きずって木立の中に踏み込んだ。やっと木立の中に涼しい空き地を見つけて腰を下ろした。どれくらい長く座っていたかは分からない。その声の主が私に何か邪悪で許せないことをしているということを、おぼろげながら意識していた。でも私は抗議するどころか身動き一つすらできない状況にあった。まるで昏睡状態に陥ったかのようだった。

あの声が戻ってきた。

「ヴェニ・ヴィディ・ヴィチ」

それはジュリアスシーザーが戦いに勝って新たな領地を獲得したときに言った言葉として習ったことがある言葉だった。

「私は来て、見て、征服した」

という意味だということを私は知っていた。

恐怖の気持ちがピークに達した。

「キャーッ」

驚天動地の叫びが私の唇から漏れた。

***

その時、何人かの人が河畔の道から木立の中に駆け込んできたのを、私はうっすらと覚えている。リビーもその中の一人だった。リビーはそれが私だと気づいて、抱き起こして強く抱きしめてくれた。

「ああ神さま! 大丈夫なの? ピート。一時間以上もあなたを探し回っていたのよ」

私は口から言葉を出すことができず、目の前を呆然と見ているだけだった。

「返事をして、ピート! 大丈夫なの?」

妻のリビーが私の肩を手で揺すりながら聞いた。

私は口を開いて心配してくれているリビーを慰めたかったが、一言も発することができなかった。まだトランス状態のままだった。

「何があったの、ピート? どうしてこんな恰好をしているの?」

リビーの心配そうな表情に、当惑の色が高まってきた。妻は、大勢の人の前で私が女装した姿をさらしていることに、気まずさを隠せない様子だった。

私は何もかもリビーに話したかった。あの声に命令されたこと、そして脅されたこと……。しかしどうあがいても全く声が出せなかった。

「ピート、お願いだから正気に戻って!」

と言ってリビーが私のほほを引っぱたいた。

そのおかげで私はトランス状態から脱して正常な状態に戻り、周囲の状況をすっかり把握することができた。地元の人たちが私をジロジロ見て色々言い合っていることを否が応でも意識せざるを得なかった。サリーを着て、腕輪をつけて、赤い口紅をつけている姿を大勢の人に見られ、私は恥ずかしさの極地にあった。妻をこんな気まずい状況に追いやることになって申し訳ないと思った。

「ゴメンネ、リビー。何が起きたのか僕にも分からないんだ」

「私は瞑想に没頭していたから、あなたが居なくなったことに気づかなかったのよ。多分、二十分ぐらい経ってから探し始めたんだけど、そこら辺にいた人たちも助けてくれて、あらゆる場所を探したの。皆とても親切で一緒に探してくれた。沐浴をしていた人たちから、あなたらしい人が木立の中に入っていくのを見たという情報を得たの。そのすぐ後で、あなたの叫びが聞こえたからここに飛んできたのよ」

「僕は幻想を見ていたに違いない。多分、旅の疲れからだと思う」

「日差しのせいかもしれない」

と妻の後ろに立って見ていた人が言った。

「外人さんにはインドの暑さで頭が変になる人がいるから」

「その通りですね。頭に日が当たりすぎたんでしょうね」

と私はその人の言い回しに少し腹を立てながら笑った。

私は詮索好きな人々の視線を無視するように立ち上がり、自分の身体にまとわりついたサリーを解いた。長い布を両手で折りたたんで紙袋に入れた。腕輪もその紙袋に入れ、口紅とコールを妻が差し出してくれたウェット・ペーパーで拭き取った。リビーの細やかな心遣いがありがたかった。

周囲の人たちに囲まれるようにして木立を出て、一キロ余りの道を引き返した。もう私たち二人だけで大丈夫だったが、私たちが寺院を出るまで人々はついてくるのをやめなかった。

「我々はあんたたちのホストのようなものだから、ちゃんと見送るのが義務なんだ」

「ご親切にありがとうございました」

と私は答えて、早く私と妻の二人だけになれるよう願った。インド人の親切さに感謝する気持ちは強かったが、二時間ほど味わったショックと恥ずかしさの後で、とにかく自分たちだけになりたかった。

リクシャを拾ってエスプラナード・ホテルの名前を告げると、やっと望み通りのプライベートな空間が手に入った。リクシャに乗っても群衆は私たちに手を振り続けていた。

「気をつけてくださいよ。日差しにはくれぐれもご用心を!」

とおしゃべりな男がひょうきんな口調で叫んだ。

「はーい、気をつけます」

と恥ずかしさで顔を真っ赤にしながら叫び返した。

ホテルに着くまで私は黙っていた。リビーも不用意な発言をしたり、何が起きたかを探ろうとはしなかった。リビーには思いやりがあって、私をそっとしておいてくれたのだった。

続きを読みたい方はこちらをクリック!