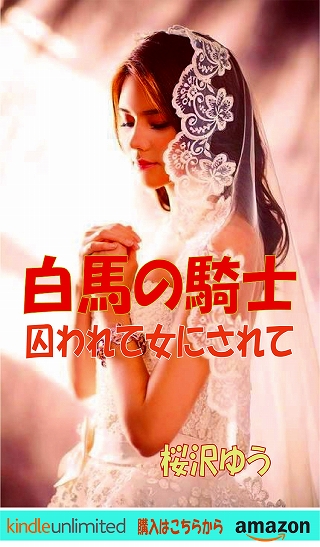

白馬の騎士

囚われて女にされて

【内容紹介】退職届を出した帰りにヤケ酒を飲みたくて錦糸町を歩いていたが「税サ込み4000円ぽっきり」と勧誘された店で25万円の請求書を突き付けられる。身ぐるみ剥がされATMまで連行された主人公は店長の股間を膝蹴りして逃走するが、捕まって失玉の危機に瀕する。監禁、緊縛で強制女性化される本格ホラー小説。

第一章 絶体絶命の危機

「に、に、に、にじゅうごまんえん!!」

勘定書きを見て酔いが一気に醒めた。

「冗談はやめてください。心臓に悪いですよ」

どう反応すればいいのか判断がつかず、とりあえずそう言ったが、店長らしい男性の目は笑っていなかった。

「お客さん、楽しんだ分は払ってもらわないと」

「一時間四千円ぽっきりと言ってたじゃないですか!」

「誰がそんなことを言ったの?」

「階段の下で立っていたこの店の若い男の人ですよ。『税込みですか?』と聞いたら『税サ込み込みです』と言うから、『本当に税サ込みで四千円ぽっきりなんですね?』とくれぐれも念を押した上でこの店に入ったんですから!」

「ハア? うちの店は客引きなんてしていないよ。ヨソの店の店員に言われたことをお客さんが勝手に勘違いしたんじゃないの?」

「絶対にこの店の人ですよ。二階の入り口まで案内してくれて、そこのドアを開けてくれましたから」

「お客さん、妙な言いがかりをつけられては困るな。『墨田区客引き行為等の防止に関する条例』が去年の暮れに改正になって、客引き行為をすること自体が違法になったんだよ。うちの店が違法行為をしていると言いがかりをつけるからにはそれなりの覚悟があるんだろうな?」

――ひっかかってしまった……。

ぼったくりバーのことはテレビで見て知っていたし、以前歌舞伎町を通った時に客引きにはついていくなという警告放送を聞いたこともあった。上司に連れられてこの辺りの飲み屋に来たことはあったが、元々アルコールは弱い方だし、一人でバーに入るのは今日が初めてだった。

こんなところに来たくて来たわけではない。ヤケ酒を飲みたい気持ちで歩いていたら四千円ぽっきりで女の子と話ができると言われて、ついふらふらっと入っただけだ。

四月に入社したばかりだが、製造部門での検査データ書き換えが明るみに出て、会社はあっという間に倒産の危機に直面する状況になった。中高年を対象とした肩たたきが始まったことは社内のうわさで聞いていたが、金曜日に課長から会議室に呼び出されて

「今のキミならどこにでも再就職できるよ」

と言われた。

「うちの部は、あと一人退職者が出れば当面のノルマが達成できるんだ。といっても、キミに退職を迫っているのではないから誤解しないでくれよ」

と言われて会議室を出たが、自分は期待されていない人材であると思い知らされた。三昼夜悩んだ挙句、今日退職届を出したのだ。

「今、いくら持っているの?」

僕は財布を出して中味を示した。

「一万四千円です」

「なんだ、クレジットカードを持ってるんじゃないか。限度額はいくら?」

「二十万円ですけど、新しいスマホを買うのに五万六千円使ったばかりです」

「それなら十四万円引き落とさせてもらおうか」

店長は僕の財布からクレジットカードを抜きだしてカードリーダーに差し込み、金額を打ち込んで僕に暗証番号のインプットを迫った。

銀行預金の残高と、もうすぐ振り込まれる予定の給与の日割り分にわずかな退職金を合わせると、クレジットカードで二十万円の引き落としがあっても大丈夫だ。でも、来月のアパートの家賃の引き落としの時点でピンチになる。

相手は大男であり腕力で勝ち目はない。あの客引きの男がこの店の従業員でなかったと言われれば、僕の方に歩は無さそうだ。

「お金を払えないんだったら、警察を呼んで、親御さんに払ってもらうことになるよ」

「いえ、それは困ります」

僕はとっさに暗証番号を入力してしまったが、すぐにそれを後悔した。高校生でもないのに警察と親を呼ぶと脅されてビビるとはバカだった。警察を呼びたいのは僕の方だ。

数秒後に店長は笑みを浮かべて端末からカードを抜き取った。僕はカードを取り戻そうと手を出したが、店長は

「そうはいかないよ」

と言ってカードを引っ込めた。

「本当に限度額は二十万円なの? 普通は三十万円だろう?」

店長はクレジットカードを端末に差し直し、十万円と入力した。僕がさきほど打ち込んだ暗証番号を盗み見して覚えていたらしく、店長は勝手に四桁の番号を入力した。

「蹴られたか。限度額は本当に二十万ぽっきりだったんだな」

店長はクレジットカードを僕の財布に戻し、キャッシュカードを取り出した。

「合計で十五万四千円を払ってもらったから、残高は九万六千円だな。さあ、これからATMに行って引き出してもらおう」

「勘弁してくださいよ。預金残高は六万円前後しかないですし、もし引き出したら、クレジットカードが引き落としできなくなります」

「それはお客さんとクレジットカード会社の間の問題であって、うちの店には関係ないんだよ」

と言って、店長は僕の財布を自分のポケットに入れた。

相手は何枚も上手だと痛感した。

「そのスマホ、買ったばかりだと言ったね? ちょっと見せてもらおうか」

店長はクレジットカードと同じ暗証番号を使ってスマホを開いた。別の番号にすればよかったと後悔したが後の祭りだった。

「最新鋭のアンドロイドか。この機種ならヤフオクで四万円以上で売れそうだな」

「待ってください。スマホを取られたら何もできなくなります!」

「九万六千円をATMで引き出してくれたらその場で返すよ」

僕は手首を強く掴まれて引きずられるようにして店を出た。

カードの引き落としの日に残高が足りなかったら銀行から電話が入るはずだ。もしその時点で返すあてがなかった場合、僕は何と答えればいいんだろうか? スマホが無いと銀行からの電話を受けることさえできない……。僕は極度に混乱していた。

階段を下りたところには、あの客引きの男が立っていた。僕は頭に血がのぼった。

「あの男に四千円ぽっきりと言われたんだ!」

僕は大声で叫んで、その若い男を問い詰めに行こうとしたが、僕の右手をつかんでいる店長の力には敵わなかった。

僕は周囲に聞こえるように大声で叫んだ。

「離せ! あの男はお前の店の客引きだろう! 僕はあいつに四千円ぽっきりと騙されてお前の店に引っ張り込まれたんだ!」

言い終わらないうちに男は右手で僕の顎を掴んで口を塞いだ。僕はとっさに右ひざを男の股間に食らわせた。男が「ううっ」と言って手を離した隙に僕は男を突き飛ばし、走って逃げた。細い道を曲がって十メートルほど進んだところで、追いかけて来た若い男に肩をつかまれて路上に転がされた。

「お前が僕を騙して客引きしたんだ。客引きすること自体が違法だと知らないのか!」

僕は地面に腰を付いたまま、さっき教えられたばかりの条例を持ちだして若い男を罵った。

「騙して客引きしただと? 証拠でもあるのか?」

立ち上がろうとした僕はスネを横から足で払われて地面に倒れた。

「くそーっ」

悔しいがどうにもならない。相手の方が二回り大きく、強そうだった。僕はこの種の格闘には自信が無い。殴り合いのケンカをしたのは小学校五年の時が最後だった。あの時は、姉と組み合ってケンカしていたら、姉が机の角に自分の手をぶつけて血を出した。父にこっぴどく叱られて、今後一切人に暴力を振るわないと約束させられた。先に手を出したのは姉の方だったし、姉は僕を殴ろうとした手を振り上げた時に勝手に机の角にぶつけたのに……。でも、僕は反論せずに謝ったので、後で姉が急に優しくなり、それ以来姉とは大の仲良しだ。

地面に手をついて若い男の顔を見上げた時、恐ろしい光景が目に入った。僕が股間を蹴り上げた店長が、ゆっくりと僕の方に歩いて来る姿だった。

――殺される……。

若い男は僕の髪の毛を手でつかんで立たせ、背後に回って僕の両肘に腕を絡ませた。僕は身動きが取れない状態で、大男の店長と向き合う形になった。

「大事なものを潰されると困るんだよな」

と店長は言って、右手を僕の股間に差し込み、僕のモノをギュッと掴んだ。

「ギャー、許して! ゴメンナサイ!」

言葉に言い表せない痛みに襲われて、僕は叫んだ。

「お客さん、自分がしたことには責任を取ってもらうよ。二つの玉とはお別れと思った方がいいな」

「それだけは許して! もう二度としませんから勘弁してください」

「お客さんなら、玉を取ってしまえば、いい働き口を世話してあげられるよ。九万六千円と、俺の玉が潰れそうになった見舞い金も働いて返してもらわないとな」

「それって、まさか……」

「そういうことさ。お客さんの場合は玉が無くなった方が楽な人生が送れるんじゃないの?」

「ご冗談を!」

「さあ、来るんだ!」

絶体絶命だった。

「助けてえ!」

と大声で叫ぼうと息を吸った瞬間、若い男に口を押さえられた。

店長が僕の大事なものをグッと握りなおしたので、僕は痛みのあまり気が遠くなりそうだった。

「潰さないで、お願い……」

頭から抜けるような高い声で懇願したが、力が入らなかった。

「いててててててっ!」

突然、店長が声を上げて、僕の股間から手を離した。

「何するんだっ!」

「穏やかじゃないですね。嫌がってますよ」

店長と同じぐらい大柄な五十絡みの男性が、店長の手首を掴んでいた。いい身なりをした紳士だった。

「こいつが代金を払わずに逃げようとしたんだ。俺の股間を蹴り上げて逃げたから、どんなに痛かったかを教えてやっているだけさ」

「代金はいくらだったんですか?」

「二十五万円だ」

紳士は背広のポケットから大きな厚い財布を取り出し、店長に札束を手渡した。

「これで手を打ってもらおう」

店長は札束を数えた。

「五十万か、まあいいだろう。おい、ゲン、行くぞ」

ゲンと呼ばれた若い客引きは僕の肩を掴んでいた手を離した。

店長とゲンが立ち去り、僕は絶体絶命の危機から解放された。

「あなたは僕の命の恩人です。本当にありがとうございました」

「ぼったくりバーに引っかかったんだね」

「四千円ぽっきりと言われて入ったら、二十五万円も請求されました。現金とクレジットカードの枠で十五万四千円払ったから、残りは九万六千円なんですよ。五十万も渡すことなかったのに……」

「金額の問題じゃない。こういう場合は後腐れが無いようにするのが大事だ」

「買ったばかりのスマホを取り上げられて、キャッシュカードで九万六千円を引き出したらスマホを返すと言われました。一緒に店を出たところで、僕をだました客引きを見つけて頭に来たんです。アッ、どうしよう! まだ財布もスマホを返してもらっていませんでした。一緒に店まで行っていただけませんか?」

「スマホなんて金を出せば買えるし、ちゃんとしたメーカーのスマホならメーカーからロックを掛けたり初期化してデータを消すこともできる。カード類は紛失届を出せばいい」

「でも、スマホが無いと、僕、何もできません。現金は全部取られたし、クレジットカードも限度額一杯使われてしまったし、キャッシュカードもアパートのカードキーも財布の中です。やっぱり店に行って返してもらわないと……」

「銀行口座の残高は?」

「六万円ちょいです。もうすぐ会社から給料と退職金の合計で二十数万円入金する予定ですけど」

「退職金? 会社を辞めたのか?」

「今日退職届を出したんです」

「それで四千円ぽっきりで憂さ晴らしをしようとして身ぐるみ剥がれ、玉まで取られそうになったというわけか、アハハハ」

「笑い事じゃないですよ。僕の身にもなってください。一文無しでアパートにも帰れないんですよ!」

「五体満足で何よりだったじゃないか。この辺には二度と近寄らないようにするんだよ。ああいう人種の股間を蹴り上げておいて、タダで済むと思ったら大間違いだ。私がいない場所でキミを見つけたら、飛んで火にいる夏の虫とばかりに仕返しをするだろう。その時には玉がついたまま家に帰るのは無理だと思った方がいい。キミの場合は玉を潰されるだけでは済まないかもしれないよ」

「そう言えば、玉を取って働き口を世話するみたいなことを言われました」

「あいつらがキミを見たら当然思いつくことだ」

「どうしましょう。カード情報を取られたし、スマホを見ればアパートや実家の住所も交友関係もすぐにわかります」

「スマホは暗証番号なしで開けるのか?」

「クレジットカードの暗証番号と同じなので、もうあの店長にスマホの中を見られました」

「当分アパートには帰らないことだな」

「僕はどうしたらいいんでしょうか……」

「ほとぼりが冷めるまで私の家に泊まればいい」

「本当ですか!」

「困ったときはお互い様だ」

「あなたは本当に僕の命の恩人です! まるで、白馬に乗って現れた王子様みたいです!」

「おいおい、白馬の王子様とは女性が若いイケメン男性を指して言う言葉だぞ。それを言うなら白馬の騎士、ホワイト・ナイトと言うべきだろう、アハハハ」

紳士は大通りに出てタクシーを拾った。タクシーが紳士の自宅に着いたのは午後十一時過ぎだった。

***

それはタイル壁に鉄格子の門のある邸宅だった。西郷竜太郎という表札を見て、紳士の名前を知った。玄関のドアを鍵で開けて入ると玄関ホールの灯りがついた。

「ユキコ、ただいま」

西郷が言ったが返事はなかった。

「突然こんな時間に他人を連れて帰ったら奥さまに叱られません?」

「ユキコは、決して私に腹を立てることはない」

「でも、僕がしばらく居候すると知ったら、さすがの奥さまもお怒りになるのでは……」

「ユキコは去年の暮れに旅に出たんだ」

「長いご旅行ですね。海外ですか?」

西郷は目を閉じ、数秒後に憂いを湛えた口調で言った。

「天国へと旅立ったんだ」

僕には返すべき言葉が見つからなかった。

「キミのように元気で屈託のない人が居れば心が晴れる。気兼ねせずにゆっくりしてくれ」

玄関ホールの右側の扉を開けると、そこは広いリビングルームだった。西郷は背広を脱いでハンガーに掛けた。

「家内が死んでしばらくは帰宅して背広を脱ぐと床に置いたままにしていた。ハンガーに掛けるだけの心の余裕が出てきたのはつい最近の事だ。この家のごく一部分を使ってひっそりと暮らす毎日なんだよ……」

「広そうなおうちですね。全部で何部屋あるんですか?」

「一階はリビングルーム、キッチン、応接室、客間、浴室と納戸、二階には夫婦の寝室、私の書斎、家内の部屋、クローゼット、浴室がある。三階はアティックで、地下には物置があるが何年も使ったことが無い。トイレは各階にある」

「すごい豪邸ですね! うらやましい!」

「何がうらやましいものか。ごく一部だけを使って暮らしているが、家内が死んでから一度も掃除していない部屋が殆どだ」

「じゃあ、泊めていただくお礼に僕が掃除します」

「それは助かる。さあ、今夜は風呂に入ってゆっくりとくつろぎなさい。私は二階の浴室を使うから、キミは一階で風呂に入ればいい」

西郷はキッチンから廊下を隔てた側にある一角に僕を案内した。一人暮らしには大きすぎるドラム式の全自動洗濯機、広々とした洗面所、浴室とトイレのドアがある空間だった。

「着替えを出しておいてあげるから、洗濯物はその洗濯機の中に入れておきなさい」

と言って西郷は立ち去った。

背広とズボンを脱いで脱衣かごに入れた。背広には泥がついており、ズボンのお尻が擦り切れていた。若い男に路上に転がされた時のものだろう。カッターシャツと下着のシャツ、パンツと靴下は西郷に言われた通り洗濯機に入れた。

浴室は二、三人が一緒に入れるほど広く、洋式の浴槽は大柄な西郷でもゆったりと寝られそうなほど長い。僕なら入浴中に居眠りしたら溺れてしまいそうだった。膝とお尻に擦り傷ができてヒリヒリしていたし、店長につかまれた玉が、まだ腫れている感じで痛かった。血管が切れたり捻じれたりして、玉がダメになっていないかと心配になった。

普段より時間をかけてシャンプーとリンスをして湯船に浸かると、緊張が解けてきた。

波瀾の一日だった。退職届を出し、初めて一人でバーに行き、ぼったくられ、逃げて捕まえられて、玉を潰されそうになったところを西郷に助けられた。一歩間違えれば男に身体を売る身分にまで転落していたかもしれなかった。

タオルを絞って身体を拭き、風呂を出ると脱衣かごに入れた背広とズボンはどこかに片付けられ、代わりにパジャマとパンツが置いてあった。女物だった。亡くなった奥さんのものなのだろう。

女物のパンツをはくことには抵抗があったが、立場上文句は言えない。西郷がトランクス派かブリーフ派かは知らないが、いずれにしても僕には大きすぎて着心地が悪いに決まっている。長袖のパジャマはちぢみの白地に赤い水玉模様で、ズボンはすね丈だった。普段とは左右が逆のボタンを左手で掛けるのに手間取った。

洗面所の鏡で見ると、まるで女性のように見えた。

リビングルームに行くと、西郷はソファーに座ってビールを飲んでいた。西郷は僕が入って来る姿を鑑賞するように見た。

「やはりサイズはちょうどいいようだな」

女物を出したことについて西郷が「私のでは大き過ぎるから」と説明するだろうと予想していたが、西郷がそのことに触れなかったので僕はほっとした。女物を着るのは初めてだとか、着心地が微妙に違うとか、僕の方から言い訳をする羽目にならなくて済んだ。

「キミも飲みなさい」

ソファーの前のガラステーブルには僕の分のグラスも置いてあって、西郷がビールを注いで渡してくれた。僕はグラスを上げて

「今日は本当にありがとうございました」

と改めて礼を言ってから口をつけた。

「そういえばまだ名前を聞いていなかったな」

「あ、失礼いたしました。保科流宇と申します。るうは流れるに宇宙の宇と書きます」

「流宇という名前の人に会うのは初めてだ。いい名前だね! キミにピタリだ」

「ありがとうございます!」

「しかし、どう考えても女性の名前だが……」

「とんでもない! ルウはルイスやルーカスの略称で、アメリカ人が聞いたら誰でも男性だと分かる名前だと教えられました」

「それは知っているよ。私のビジネス・フレンドにもルウ・ジョンストンという人がいる。でも漢字で流宇と書けばまず女性だ。他の人からも言われたことがあるだろう」

「まあ、時々間違えられます。大学の夏休みにバイトに行ったら、名簿を見て女子の仕事を割り当てられていて、女子の制服を渡されて焦ったことがありました」

「それで、キミは女子の制服を着て働いたのかね?」

「まさか! バイト先の人から冗談半分でそう言われたんですけど、絶対にイヤだと断って、私服のまま働きました。仕事の割り当ては女子のままでしたから、僕以外は全員女子の六人のグループで一ヶ月ほど仕事が出来て、最高の思い出になりました」

「人の一生は名前に左右されると言われるがその通りかもしれないな。西郷竜太郎として生まれ育った私は、身体もデカいし、性別が揺らぐような経験は一切したことがない。キミは今日もニューハーフヘルスとかに売り飛ばされる寸前だったじゃないか。あの男たちがカードやスマホに表示された流宇という名前を見なければ、そんな過激なアイデアを思い付かなかったかもしれない。勿論、キミの顔や体格による部分も大きかったのだろうが」

「男らしい名前に改名した方がいいですかね? 流之介とか……」

「それはやめた方がいい。流宇として生まれ育って、流宇といういい感じの人物像が出来上がっている。そのままにしておくことだ。さあ、明日からは会社に行かなくていいんだから、グッと飲んでリラックスしなさい」

西郷は話し上手で、聞き上手、そして飲ませ上手だった。僕は家族のことから好きな女優に到るまで聞かれるままに話した。まるで合コンのような雰囲気だった。

僕はつい自分の限度以上に飲み、気持ちよくなってうとうとしているうちに眠ってしまった。

第二章 ロールプレイング・ゲーム

陽ざしが眩しくて目が覚めた。僕はソファーの上で毛布をかぶって寝ていた。自分がどこにいるのか、一瞬分からなかった。

ソファーの前のガラステーブルに散乱した缶ビールとグラスを見て昨夜の記憶が蘇った。壁の時計を見ると九時半を指していた。

「西郷さん」

と呼んだが返事が無かった。

階段の下まで行って「西郷さーん、いらっしゃいますか」と叫んでみたが、人の気配は無かった。

ダイニングテーブルにはパンくずが残った皿とカップがあり、メモ書きが置いてあった。

「午後七時ごろ帰宅する。決して家の外には出ないように。来訪者があっても居留守を使うこと。この椅子の上に置いてある服を着なさい」

椅子の上には奥さんの服が置いてあった。女性用のアンダーシャツ、ワインレッドのブラウスとグレーのズボンだった。

――ええっ、マジかよ。女物の服を着ろって言うの?

ブツブツと独り言を言いながらパジャマを脱いでシャツとブラウスを着た。これは死んだ奥さんの服なのだろう。西郷の服は僕には大きすぎるとは思うが、ズボンとはいえ女物を着ることには抵抗を感じた。

ブラウスは光沢のある素材でゆったりしている。ズボンをはくと、くるぶしから十センチほどの中途半端な長さで裾が大きく広がっている。ウェストはゴムで、幅広のベルトを前でリボン結びにするようになっていた。今流行りの、ウェストリボンのワイドパンツというやつだ。

女性用の服を着ることには抵抗があったが、西郷以外の人に見られるわけではないし、一応ズボンなら仕方が無いかと思って着てみたものの、玄関の姿見で見ると、ロングスカートをはいた女性に見えた。

まあ、西郷に言われたら従わざるを得ないか、と気を取り直して洗面所で顔を洗い、冷蔵庫の中にチーズを見つけてトーストとミルクで朝食を摂った。

西郷には大きな借りがある。存亡の危機を救ってくれたことは勿論、五十万円を僕のためにポンと投げ出してくれた。今僕にできることは、ハウスクリーニング業者代わりにこの家をきれいにすることぐらいだ。

脱いだパジャマを洗濯機に入れてスイッチをオンにした。電気掃除機を探し出して一階の隅から隅まで掃除機をかけた。勝手に二階に行っていいかどうか迷ったが、家じゅうを掃除すべきだと考え、掃除機を抱えて階段を上り、一部屋ずつ掃除していった。まず、タンスとクローゼットと化粧台がある部屋に掃除機をかけた。これが亡くなった奥さんの部屋だろう。

クローゼットの扉を開くと、色とりどりのワンピース、スカート、コートなどが掛かっていた。高級そうな衣類だったが、四、五十代の女性が着るような服ではなかった。おそらく、西郷とは十歳以上年齢の違う奥さんだったのだろう。

その向かい側の部屋は鍵がかかっていた。突き当りの部屋はキングサイズのベッドが置かれた広々とした寝室で、掛布団とシーツが乱れていた。西郷は昨夜このベッドで寝たのだ。ゴミ箱にはティッシュペーパーが溢れているし、そこここに生活感がある部屋だった。僕はベッドを整えて部屋中を整頓した。

レトロなラックの上に、写真たてが伏せられていた。それはアルプスの山々を背景にして立つ西郷と若い女性の写真だった。西郷がその女性の肩に右手を回し、女性は首を傾けて西郷にもたれかかっている。二十歳そこそこの女性だった。ユキコさんはこんなに若かったのだろうか? いや、奥さんが亡くなった後に若い女性と交際しているのかもしれない。でも、もしそうだったら、どうして写真たてを伏せるのだろうか?

僕は一旦写真たてを立てて置いたが、しばらくして思い直し、伏せて置きなおした。きっと西郷にはこの写真を伏せて置きたい理由があるのだろう。僕は軽率な判断により西郷の意向に反することをしないように気を付けなければならない。

夫婦の寝室に掃除機をかけた後、雑巾がけをした。次はトイレと浴室だ。トイレは長い間掃除をした形跡がなく、全体的に汚れていた。洗面所の下の棚にクリーナーを見つけて、便器の裏の見えない所までピカピカにみがいた。

浴室は一階の浴室より心持ち小さかった。壁やガラス扉にも石けんの跡がこびりついていて、ちょっとやそっとではきれいになりそうにはなかった。僕は服を脱いで裸になり、一時間ほどかけて浴室と洗面所をピカピカに掃除をした。ついでに自分の身体もボディーソープで洗ってシャワーをした。

着替えてから、三階への階段を上ったが、ドアには鍵がかかっていたので三階の踊り場にだけ掃除機をかけた。

地下室があると西郷が言っていたのを思い出して掃除機をかけようと思ったが、地下室への階段は見つからなかった。キッチンの裏のドアを出たところに地下室への入り口があるのかもしれないと思ったが、西郷のメモに「決して家の外には出ないように」と書かれていたのを思い出し、地下室の掃除は断念することにした。

掃除機を一階の納戸に戻し、洗濯機を開けて乾燥の終わった衣類を取り出して畳んだ。西郷のパジャマと下着とカッターシャツ、タオルが三枚、それに僕が使った女物のパジャマだけだった。西郷のものを二階の寝室のベッドの上に置きに行った。

昨日僕が着ていた下着とカッターシャツを洗濯機に入れたはずなのに、なくなっていた。また、脱衣かごに入れた背広とズボンもどこにも見当たらなかった。西郷がクリーニングに出してくれたのだろうか?

時計はもう午後三時になっており、お腹が空いていたので、キッチンの棚や冷蔵庫を物色したが、カップ麺の類は一切見つからなかった。仕方なく朝食と同じトーストとミルクで空腹を満たし、キッチンの掃除に取り掛かった。奥さんが亡くなって以来一度も掃除をしたことが無いのではないかと疑われるほど、あちこちに汚れがこびりついていた。

キッチンがピカピカになると、窓の外は暗くなっていた。時計を見ると五時半を回っていた。

夕食はどうするのだろうか? 先ほどから気になっていた。冷蔵庫の中には夕食を作れそうなほどの食材は無かったし、外出を禁止されているから買い物にも行けない。もし外出できたとしても、お金は一円も無い。

その時、玄関のドアの鍵の音がした。まだ六時前だ。もし西郷以外の人だったらどうしよう。西郷家に無関係な他人がこんな恰好をして家に居るのを見つかったら、警察を呼ばれるかもしれない……。

「ユキコ、ただいま」

西郷の声だった。僕はほっと胸を撫で下ろした。

西郷は昨日も「ユキコ、ただいま」と言っていた。去年の暮れに奥さんが亡くなってから、帰宅する度に奥さんにただいまと言う西郷の気持ちを思うと胸が痛む。

僕は出来る限りの笑顔を作って、玄関に走って行った。

「おかえりなさい!」

出迎えの気持ちを込めて西郷に言った。

西郷は僕を見ると目を細め、間もなく泣きそうな表情になった。靴を脱ぎ棄てて玄関を上がると、西郷はまっすぐ僕に向かって進んできた。

「ユキコ、会いたかった」

西郷は突然僕を抱きしめた。

あまりに意外な出来事に僕は驚いた。西郷が僕を死んだ奥さんと見間違えるはずがない。僕は写真で見た奥さんに似ていない。

きっと西郷は、奥さんの服を着た僕を相手に、昔を再現するアソビをしようと思いついたのだ。それほどまでに奥さんを失った西郷の悲しみは深いのだろう。僕はどう反応すればよいのか分からなかった。抱きしめられても嫌悪感は感じず、ただ戸惑っていた。

「西郷さん、僕は保科流宇ですよ」

おそらく、そう言うのが最も適切な対応だと思った。でも、西郷の一時の白昼夢を打ち砕くという、むごい仕打ちは僕にはできなかった。僕は何も言わずになされるがままに立っていた。

強い力で抱きしめられて苦しかった。僕の口は西郷の肩の位置にあり、そのままでは息が出来ないので上を向いた。西郷の目から涙があふれて、鼻をクシュクシュ言わせている。僕は右手を西郷の背中に回して肩を撫でてやった。

長い時間が過ぎた。僕はおへその辺りに西郷の股間の硬い膨らみが押し当てられているのを感じて怖くなり、さっとしゃがんで西郷の腕からすり抜けた。

僕は何もなかったかのように明るい声で西郷に語り掛けた。

「先にお風呂に入られます? ピッカピカにしておきましたから、気持ちいいですよ」

西郷は僕が腕から逃れたことに腹を立てず、階段を上がって行った。

二十分ほどすると西郷が風呂から上がってパジャマ姿で降りて来た。帰宅した時とは打って変わった穏やかで落ち着いた表情だった。

「風呂に入る前にスマホでピザの出前を注文しておいた。後二、三十分で届くだろう。ユキコは寿司の方が良かったか?」

まだユキコと言っている。僕はその点には触れずに答えた。

「寿司もピザも同じぐらい好きですけど」

「先にビールをくれ」

冷蔵庫から缶ビールを取り出してグラスに注いだ。

「ユキコも飲みなさい」

「じゃあ、少しだけ」

と言ってグラスを食器棚から取ってくると、西郷がビールを注いでくれた。

「そうそう、ユキコはこんな名前の若い男の事を覚えているか? 小柄で華奢な男だ」

西郷はメモ用紙に僕の名前を書いた。どうしてこんな妙なことをするんだろう? 真意を測りかねたが「はい」とだけ返事をした。

「うちの人事部の若い者にその男のアパートの周辺を調べさせたら、怪しいチンピラが見張っていたそうだ」

「そのアパートの住所ってどこですか?」

西郷が僕のアパートの部屋番号まで言い当てたので、嘘ではないと分かった。でも、どうやって住所を調べたのだろう?

「その男は昨夜から行方不明だそうだ。まあ、当分姿を隠す方がいいだろうな。裏社会にはネットワークがあるから、居所が分かったら殺されるか手術をして売り飛ばされるだろう」

僕は背中に冷汗が流れるのを感じた。

「ユキコはこの家の中にいる限り安全だ。とにかく壁に耳ありだから、その男の名前は決して口にしないようにするんだ。いいな?」

「は、はい……」

西郷が僕をユキコと呼び始めたのにはそんな理由があったのか。でも、どうして玄関で抱きしめる必要があったのかは理解できなかった。僕をユキコと呼んだ瞬間に奥さんへの思いが込み上げて来て、再現ごっこをしてしまったと考えるべきなのだろう。

二缶目のビールを開けた時、ドアホンが来客を告げた。モニター画面にはピザの出前の若い男が映っていた。西郷はスイッチで門のドアを解除した。

「ユキコは顔を見せないように」

と言って、玄関へと歩いて行った。

まもなく玄関のドアが開く音がした。西郷が「ごくろうさま」と言って、すぐに出前の男は出て行った。西郷はピザの箱を手に戻ってくるとテーブルの上に置いて蓋を開けた。

「最近はスマホの出前アプリで注文すると、支払いまで済ませられる。便利な世の中になったものだ」

それは四分の一ずつ異なるトッピングが乗っているクワトロ・タイプのピザだった。

「ユキコが好きなマッシュルームの部分は全部食べてもいいぞ」

「ありがとうございます。でも、もしよろしかったら西郷さんも半分どうぞ」

「オイオイ『西郷さん』は無いだろう。ユキコは私の事をずっと『あなた』と呼んでいたじゃないか。甘える時には『ご主人さま』と言っていたが」

西郷は真面目な顔をしてそう言った。気が狂っている人の目ではなかった。しかし、盗聴された場合の備えにしては、どう考えても行き過ぎている……。

この夫婦ごっこがどこまで続くのかを考えると怖い気もしたが、ひとまず「はい、あなた」と答えた。きっと西郷はユキコが生き返り、帰宅するとユキコが出迎え、会話を楽しむという、キャバクラ的な夫婦ごっこを楽しんでいるのだ。

僕たちはビールを飲みながら言葉少なにピザを食べた。

「家じゅうが片付いて驚くほどきれいになったから気持ちがいいよ。ユキコの留守中は本当に殺風景だった」

「動きやすい服装だったらもっときれいになっていたと思います。このロングスカートみたいなズボンだと足が引っかかりやすいので思うように動けませんでした」

「なるほど、私もそこまでは頭が回らなかった。よし、明日からはズボンはやめて、もっと短いスカートにしなさい」

「いえ、僕はそんな意味で言ったんじゃなくて、ジャージーのズボンがあればいいかなと思ったわけでして……」

「ユキコ、自分の事を『僕』と言うのはやめなさい。それから、服は女らしいものに限る。明日からはそのヒラヒラのズボンやショートパンツを含めて、ズボン類は一切禁止だ。いいな?」

「ええーっ、マジですか!」

「何度言ったら分かるんだ? 私は『マジですか』という言葉が大嫌いなんだ。会社でも『マジですか』と口にした部下は、評価を二段階下げることにしている」

「ひぇーっ、厳しい!」

「今の嬌声は『マジ』よりも更に嫌いだ!」

「申し訳ございませんでした。二度と口に出しませんのでお許しください」

ユキコも「マジ」とか「ひぇーっ」と口にしていたということが分かって、あの写真たての若い女性が奥さんであることがほぼ確実になった。

ユキコとして振舞う以上は正確な年齢を知っておきたいと考えて一計を案じた。

「あのう、ご主人さま」

「なんだ、ユキコ」

「私の干支って何だったか覚えてらっしゃいますか? パンダじゃなかったですよね。私、動物の名前を覚えるのが不得意で……」

「アハハハ、バカなことを言うやつだ。お前はイヌ年じゃないか」

「そうでしたよね。忘れていました」

「私の誕生日は覚えてらっしゃいます?」

「ひな祭りの日だ、忘れるはずがない」

ユキコは僕と同い年で三日早く生まれただけだと分かった。もし高校を出てすぐ西郷と結婚したとすると、その三年九ヶ月後になくなったことになる。

ピザを食べ終えてテーブルを片付けた。

「ユキコも風呂に入ってきたらどうだ」

と言われて、一階の風呂場に行った。

シャンプーをしながら、西郷が帰宅してからの挙動を頭に思い浮かべた。最初は気がふれたのかと思ったが、盗聴されていることを想定した上で保科流宇の存在を隠すために僕をユキコと呼んでいることが分かった。でも、その後の様子には病的な部分がある。悪乗りしているのか、半分頭がおかしいのか判断がつかなかった。ただ、僕にとって明らかなことは、身を守るためには西郷のユキコごっこに付き合うのが最も安全だということだ。

身体を拭いて風呂場から出ると、脱衣かごには白地に紫の花柄のパジャマと女物のショーツが置いてあった。パジャマを着ようとして広げると、それはネグリジェだった。

「ズボンは禁止と言っていたけれど、パジャマもダメなのか……」

仕方なく着ると、衿と袖口がフリルになっていて、膝が隠れる長さのワンピースだった。素材はコットンのガーゼで、着ているだけで恥ずかしくなるほどフェミニンなネグリジェだった。

リビングルームに行くと、西郷の目が輝いた。

西郷から三十センチほど離れて座ると、西郷は長い手を僕のお尻に回して太股が触れ合う距離まで引き寄せた。

――マズイ! 西郷はキャバクラ的な夫婦ごっこにとどめるつもりでは無かったのだろうか。

「ご、ご主人さま、私、そんなつもりでは……」

僕は西郷を見上げて震える声で訴えた。

「しーっ、何も言わなくていい」

西郷は左腕を僕の肩に回して引き寄せ、僕は西郷の胸にもたれかかる姿勢を強いられた。僕の真下に、パジャマのズボンを突き破りそうな勢いの隆起が目に入った。絶体絶命の危機が迫っている……。僕は目を閉じて危機が訪れる瞬間を待った。

「長い道のりだった。ユキコに出会うまでの私の人生は味気ない闘いの連続だった。子供の時から、人より秀でることを強いられ、勉強でもスポーツでも遊びでも、ライバルを上回るように訓練された。社会に出ても、競合企業を蹴落としナンバーワンになるための闘いの毎日で、社内では同僚より一歩でも先んじることだけを考えて生きて来た。人より上回ることが男の人生の目標だと当然のように思っていたんだ」

西郷は僕を相手に心のうちを吐露している。西郷は優秀な生徒、学生、社員であり、この堂々たる体躯もあって私生活でも勝利者だったのだろう。人より上回ることが重要だと言う方向付けについては、僕も男性だからある程度は理解できる。

「ユキコと出会った時、そんな価値観ががらりと変わった。ああ、私はこれまで何のために生きて来たんだ、何と味気ない人生を送ってきたんだろうという後悔に包まれた。ユキコという宝物を手に入れた瞬間、今まで人生の目標と思って来たものが、いかにつまらないものだったかを思い知ったんだ」

恋をして価値観が変わったという、ベタな話だ。しかし、四十代後半で初めて恋をしたというのは、いくらなんでもオクテ過ぎる。

「ユキコは儚くて、今にも壊れそうで、優しかった。少し叱ると泣くし、褒めると恥ずかしそうな笑顔になる。突然甘えて来るかと思えば、寂しそうな表情も見せる。私はそんなユキコが愛しくて、そばにいるだけで幸せだった。ユキコを守り、幸せにすることが私の人生の新しい目標になった」

西郷が言っていることは、ある種の典型的な女性らしさを見せつけられて感銘を受け、ユキコの虜になったということだ。しかし、それは女性のことをよく分かっていない男性が陥りやすい錯覚だ。ユキコは西郷が気に入る挙動を示し続けて西郷の興味を引いたのだ。勿論、全てが演技というわけではなく、ユキコ自身の性格や傾向をベースにして、西郷好みの自分を演出しただけであり、悪いことではないが、西郷はそれが本当のユキコだと信じ込んでいるようだ。女きょうだいが居ない男性には西郷のような人が結構いるものだ。

「ユキコが私のものになってから去年の暮れまでの二年間は私の人生で最高の期間だった。ユキコ、戻って来てくれてありがとう。もうどこにも行かないと約束してくれるね?」

その質問にイエスと答えることがどんな結果を招くのかは予想がつかなかった。でも、ノーと答えることが不穏当で破壊的な行動を惹起することは想像できた。

僕は声を出さずに西郷の胸に頭を預けたまま小さく頷いた。

西郷は僕の答えに満足したらしく、右手で僕の頭を撫でた。僕の肩を抱いていた左手を左太ももへと移し、指でネグリジェを少しだけたくし上げた。

――ダメだ、来る!

西郷がコトに及ぼうとしているのは間違いない。これから西郷はネグリジェの中に右手を差し入れて股間をまさぐろうとしている。

最悪の事態が刻一刻と迫っていた。ユキコの身体にあるべきではないものを僕の股間に発見した時、西郷の幻想は音を立てて崩れるだろう。西郷は怒り狂って僕を絞め殺すか、あのぼったくりバーの店長のように巨大な右手で僕のモノを握りつぶすかもしれない。

いや、西郷の頭脳は明晰であり、何もかも分かった上で僕をユキコに見立てた夫婦ごっこに興じているだけという可能性の方が高い。その場合、次の瞬間に起きることは別の種類の地獄絵図になるだろう。僕はまだ童貞の身体のままで、バージンを失うのだ……。

どちらの悲劇からも逃れたかった。でも、今となっては不可避に見えた。

西郷が右手を僕の膝の方へと伸ばした。

――ついに来た!

僕は固く目を閉じて身構えた。

西郷の手がネグリジェの中に入って来るのを待った。でも、なかなか来ない。僕は薄目を開けて西郷の右手の行方を確かめた。西郷の右手は僕の膝の上を通り過ぎ、ガラステーブルの上に置いてあったテレビのリモコンを掴んだようだった。西郷はテレビのスイッチを入れてニュース番組を見始めた。

僕は西郷の胸に頭を預けた窮屈な姿勢のままじっとしていた。西郷の興味をひく挙動を避けるのが賢明だと思った。

テレビを見ながら、西郷の左手は僕の太股、お尻と肩の間を数分ごとに移動して、時々ネグリジェを指でいじる所作をしたものの、ネグリジェの中に侵入しようとはしなかった。ニュース番組が終わると、別のニュース番組へとチャンネルを変えてテレビを見続けた。途中で一度トイレに立ち、キッチンで水割りを作ってソファーに戻ってきたが、再び僕を抱き寄せて頭を胸にもたれかからせた。ずっと窮屈な姿勢を続けて背中の筋が違いそうだったので、僕はそのまま上半身を倒して西郷の太股に頭を預け、ソファーに横になった。

西郷は左手を僕の脇から腰へとゆっくりと滑らせ、お尻をしばらく撫でてから再び脇へと戻す動作を繰り返した。

ニュース番組を見始めてから委縮していた西郷の股間の盛り上がりが、再び力を盛り返し、僕の目の前に聳え立った。僕の額からこぶし一つ分ほど隔てた場所に、見たことが無いほど大きな塊が隆々としていた。それはパンツとパジャマの中にあるのに、まるで血管の一本一本が見えそうなほど生々しかった。僕自身のモノは委縮したままだったが、たとえ大きくなっても目の前にあるものとは似て非なる弱々しいものであることは間違いない。

今度こそは来ると覚悟した。西郷の左手が僕の腰の括れた部分を這った時に身体がピクッと反応して、小さくハッと息を吸ってしまった。西郷は僕の反応に気づき、同じ動作を何回も、何十回も繰り返した。反応してはいけないと身体を固くすると却って敏感になって、身体中が鳥肌立ってきた。

西郷はソファーにゆったりと背をもたれてニュース番組を見ているが、その左手は僕の身体のどこをどう触るとどう反応するかを知り尽くしているかのように縦横無尽に動き回った。しばらくすると僕は声を上げずにはいられなくなり、西郷の太股の上で上下左右に小さく首を振っていた。

多分、僕が感じていたのは快感だった。身体じゅうがしびれて、西郷の左手から発する静電気が、僕のつま先、肩、胸、指先、脳天へとさざ波のように広がり続けていた。頭の中が白くなって、気が遠くなりそうだった。目の前に聳え立った西郷の男性の象徴は僕にとって恐怖と畏敬の対象であり、触れることは何としても避けたいと思ったが、それは嫌悪感とは異なる感情だった。

西郷が左手で僕の首筋を撫でた時、耳がキーンと鳴った。今まで持ちこたえて来た自分というものが崩れ落ちる瞬間が訪れようとしていた。

その時、西郷はリモコンでテレビのスイッチを切り、僕の脇を抱えて立ち上がった。僕はフラフラしながら西郷の肩に右手をかけて身体を支えた。

「もう寝る時間だ。先に寝室に行っているから、ユキコも歯を磨いたら来なさい」

「えっ、二階のあの寝室ですか?」

「勿論だよ。夫婦じゃないか」

「ご主人さま、私はそういうことはまだ……」

「しーっ! それ以上は言うな。何もしないから、心配せずにベッドに来るんだ」

「は、はい……」

僕は一階の洗面所に行って、そこに立っていたピンクの歯ブラシで歯を磨いた。「何もしないから」と西郷は言ったが、同じベッドで寝るように命令された。逃げ出したい。でも、もう逃げられない。つい二、三分前には前戯が終わってマッチ棒が点火される寸前だったのだ。この先に何が待っているにせよ、僕はほぼ覚悟が出来ていた。

階段を上って廊下の突き当りのドアを開く。広いベッドの右側に西郷が寝ている。僕は電灯のスイッチを切ってベッドの端にもぐりこみ、壁の方を向いて横向きに寝た。

西郷は身体を僕の方に動かし、長い左手を僕の首の下に差し込んで僕を引き寄せた。僕の身体は簡単に左回転させられて、頬を西郷の左肩に乗せて左胸で覆いかぶさる姿勢になった。西郷は右手を僕の腰に回して強く引き寄せた。

僕の左のみぞおちに西郷の股間の硬いものが当たっている。西郷が身体を動かすと、それが生き物のように動くのがみぞおちに伝わってくる。ソファーの上での感覚がぶり返して頭の中が白くなり始める。

ああ、僕は西郷が好きなのだろうか……。まさか! これは「好き」とは違う。僕は男性をそういう意味で「好き」と思ったことは一度もないし、今後もそうならないという確信がある。

でも、愛情って何だろう? その人の事を好ましいと思い、そばに居たいとという気持ちとか、その人に気持ちよくなって欲しい、幸せになって欲しい、守りたい、優しくしてほしいという感情だと思う。でも、僕の西郷に対する感情にはほとんど当てはまらなかった。

僕は出会いの経緯からして西郷に感謝の気持ちを抱いている。そして、圧倒的に大きくて怖い存在に対する畏敬の念がある。もし外出すれば裏社会にもみ消されるかもしれないという特殊な環境に置かれて、西郷に頼らざるを得ない状況で、夫婦ごっこを強いられてユキコを演じている。プレッシャーと肉体的な刺激を同時に与えられて、身体が自動的に反応してしまった。

今僕が西郷に抱いているのは愛情とは性質の異なる別の感情だ。いや、感情ですらないかもしれない。肉体が勝手に反応してしまうなら、ある意味で恋に近いのかもしれない……。でも、西郷の股間で硬く大きくなった棒に反応する僕は異常だ。グロテスクだという嫌悪感を感じない自分はどうかしている。

しかし、厳然たる事実として、何かが起こるのを今か今かと待つ僕がここにいる。焦燥感が段々高まって胸が苦しくなる。

西郷の胸を枕代わりにして、西郷の腕に抱き寄せられたまま時が過ぎた。やがて僕のみぞおちの下の硬い膨らみは自己主張を失い、僕は焦燥感を抱いたまま眠りに落ちた。

第三章 ユキコ

西郷が動いて目が覚めた。朝になっていた。うつ伏せに寝ていて、西郷の左胸に僕のよだれの跡が出来ている。僕の左太ももは西郷の両脚の間にあって、西郷のパジャマのズボンの高く盛り上がった部分の根元に僕の左手があった。

「おはよう、ユキコは行儀が悪いな」

僕は身体をぐるっと左回転させて西郷から身体を離した。恥ずかしさのあまり顔が火照った。

「おはようございます、あなた」

と照れ隠しに言ってベッドから降りた。

「焦らなくていい。安心して全てを私に任せなさい」

「はい、あなた」

西郷の言葉の意味があやふやなまま返事した。

西郷の邪魔にならないようにと一階のトイレと洗面所を使った。

寝室に戻ると西郷が待っていた。

「今日はその服を着なさい。それから、私が帰宅した時には、以前のようにちゃんと化粧をして出迎えて欲しい」

西郷はそう言って一階に降りて行った。

ベッドの上に置いてあったのはブルガンディーのワンピースだった。着てみると裾は膝丈でたっぷりとしたフレアーになっている。ウェスト部分は高めに絞られているが、ゆったりとしていた。

――ああ、とうとう本格的に女装させられることになってしまった。

昨日着ていたブラウスとワイドパンツもそうだったが、ユキコの服はまるで僕のためにあつらえたかのようにピタリとフィットしている。勿論、胸の部分は余っているが、肩は窮屈な感じがしない。ユキコは水泳選手だったのかもしれない。

ブラッシングすると意外に不自然ではない髪形になった。僕の髪はいわゆるウルフだが、毎朝ハードジェルを大目に使って男性的なスタイリングをしていた。何も付けずにブラッシングすると髪がふわっとなって、レディースのショートヘアに見えた。

キッチンに行くと西郷はトーストを焼いてコーヒーメーカーをセットしているところだった。

「そのワンピースを着るとユキコは一段ときれいだな」

と優しい口調で褒められて、僕はつい微笑んでしまった。女装をさせられて「きれい」と言われてうれしいと感じる自分がうとましい。

「しかし、その胸は何とかしないと不恰好だ」

「は、はい、あなた」

さっきワンピースの背中のファスナーを上げている時に自分でもそう思った。パッドを入れたブラジャーをして胸のふくらみを作らないと、まるでオカマのように見える。いや、オカマのように見えるのではなくて、まさにオカマをやらされているわけだ、と僕は苦笑した。

西郷を送り出してキッチンとリビングルームを片付け、洗濯機のスイッチを入れた後、僕はユキコの部屋に行って、下着が入っているタンスの引き出しの中を物色した。

そこにはおびただしい数の色とりどりのパンティーを始め、その気になれば一ヶ月は洗濯しなくても済むくらいの下着が入っていた。僕の姉と妹もそうだが、女性とはどうして下着をこんなに沢山ため込むのか不思議だ。男なら五組もあれば十分回せるのに。

ブラジャーが入っていた引き出しの左半分は、カラフルなブラジャーとショーツのセットで占められていて、右半分には白や肌色のブラジャーや補正下着が入っていた。僕はシンプルな白のブラジャーを選び、引き出しの端に入っていたパッドを二組取り出した。

ワンピースと下着を脱ぎ、手が吊りそうになりながらブラジャーのホックを留めてカップの中に二組のパッドを入れた。ブカブカしているが、一応の盛り上がりが出来ている。その上に下着とワンピースを着ると、自分でも驚くほどサマになっていた。

僕にはもう一つの難題が残っている。西郷が帰宅するまでに化粧をしなければならない。ユキコの部屋の化粧台の引き出しには何十個もの化粧品が所狭しと入っていたが、何をどの順番でどう使ってよいか僕には見当がつかなかった。

インターネットで調べれば分かるのだが、スマホは無いし、家の中にはパソコンも見当たらない。きっと西郷の書斎には高性能のパソコンが高速のインターネット回線につながっているのだろうが、鍵がかかっているから入れない。ユキコの部屋の本棚に参考になる本があるかもしれないと思い付いて探した結果、ViViというファッション誌に化粧品について書かれたページがあるのを見つけた。

ユキコはViViを愛読していたらしく、一昨年の四月号から昨年の十二月号までが本棚に並んでいた。僕は一昨年の四月号のビューティーのページから読み始め、意味が十分つかめないまま五月号、六月号と読んでいった。僕が朝ドラで見てファンになった長身女優の写真が出てきたので、七月号からはビューティーだけでなくファッションのページも全て目を通した。

不思議なものでViViを読んでいると、掲載されている服でいいなと思うものがあった。十月号でその長身女優が着ているワンピースが、昨日ユキコのクローゼットで見たワンピースと色づかいが似ているように思ったので、クローゼットから出して見てみた。まさに同じワンピースだった。値段は三万八千円と書かれていた。そんなに高いのかと驚いた。ユキコはこのページを見て欲しくなったから、西郷に「ご主人さま」とにじり寄って買ってもらったのだ。

僕が今着ているブルガンディーのワンピースは更に高級そうに見える。そう思ってクローゼットの衣類をチェックすると、全て高級感のある素材で縫製もしっかりしており、ほつれなどは見当たらなかった。中国製と書いてある服が一着も無いことにも驚いた。ユキコの部屋にある衣類だけでも、総額数百万円は下らないだろう。靴やバッグも沢山あるから、ユキコの「資産」は僕なら手が届かないほどの金額になるのは間違いない。

僕は西郷からユキコと呼ばれて、もうどこにも行くなと言われた。この部屋の主のユキコはこの世にはいないのだから、僕がその気になればこの部屋にあるものは全部僕のものになる。いや、もう僕のものになったとも言える。スマホで撮影してひとつひとつメルカリに出せば、一、二年はサラリーマンをしなくてもよいぐらいの収入になるかもしれない、と不謹慎なアイデアが頭に浮かんだ。

急にリッチになった気がして、ViViを読み耽った。理解できない単語や内容も多かったが、二十二冊を読み終えるころには、頭の中で色々な情報がつながって、化粧の仕方も全て分かったような気持になっていた。

お腹がグーッと音を立てて、気が付くと窓の外に見える空が赤みを帯びていた。もうすぐ五時だ。僕は朝からずっとViViの世界に浸りきっていたのだった。慌てて階段を下りて洗濯機から衣類を取り出して片付け、ユキコの部屋に戻って化粧に取り掛かった。例え失敗しても一応は化粧をしておかなければ西郷の命令に背くことになる。

母や姉が家で化粧をしていた後姿を思い出しながら化粧水をはたいた。やむを得ない状況だとはいえ、母が今の僕の姿を見たらどう思うだろうか……。

ユキコの化粧品の中にViViに出ていた韓国製のBBクリームを見つけた。迷わずそのBBクリームを指にとって顔の数か所にクリームを乗せ、指で伸ばした。

鏡の中の顔は女らしく見えるどころか、オカマ丸出しという感じになった。BBクリームを塗ることによって口の周辺の髭剃り跡がブツブツと目立っている。昨夜、一階の風呂に置いてあった女性用のカミソリで髭を剃ったが、十分に剃れなかったのだ。二階の風呂場に男性用のカミソリが置いてあったのを思い出した。洗面所に行って石けんを使って髭を剃り、化粧水を付けるところからやり直した。

体毛は薄い方だが、男だから髭は生えてくる。平日は夕方西郷が帰る前に髭を剃って化粧をすればいいが、土、日は朝に化粧をしても夕方までに髭がコンマ何ミリか伸びて、ブツブツと目立つかもしれない。最悪の場合、毛抜きで髭を一本一本抜く必要があるかもしれないと思った。

BBクリームはViViに書いてあった通り少なめに使ったつもりだったが、鏡を見るといかにも塗りたくった感じだったので、厚すぎる場所をコットンで拭きとって指で顔全体に伸ばすと、丁度よい感じになった。後はViViを手本にチークを掃いて、口紅を塗った。目の周りのメイクを成功させる自信が無かったので、軽くアイラインを引くだけにとどめた。最後に毛抜きで眉の形を整え、足りない部分をブロウ・ペンシルで描いて一応完成した。

鏡でじっくり見ると、やはり目の回りが物足りない感じだったので、ViViを見ながらアイシャドウをごく軽く塗った。

これなら西郷に見せても、少なくとも一応の努力の跡は認めてもらえるだろうと思った。

もう西郷がいつ帰ってもおかしくない時間だった。

――あっ、いけない。

僕は二階の風呂の掃除をしていなかったことを思い出し、スカートの裾を濡らしながら風呂をきれいにした。

やっとできた、とほっと一息ついた時に玄関の鍵の音が聞えて、「ユキコ、ただいま」という西郷の声が響いた。僕は階段を二段飛ばしで駆け下りて西郷を迎えた。

「おかえりなさい、あなた。お仕事ごくろうさまでした」

「おお、ユキコ。とても可愛いよ。今ユキコを見て、初めてこの家に来た頃のユキコを思い出した」

「あら、今日の私は、二年半前と同じぐらい若く見えると言うことですか?」

「あの頃のユキコは化粧が下手だったということを思い出したのさ」

「まあ、あなたったら、いじわる!」

「可愛いといっただろう。褒めたのにいじわると言われては困るな」

西郷を上目遣いに見てコケティッシュに対話をすることに抵抗を感じない自分にあきれた。これは間違いなくViViを一日中読み耽った結果だと思った。

「先にお風呂になさいますか?」

「そうだな。寿司でも注文してから風呂に入るとするか」

と言って二階に上がって行った。一緒に二階に行って服をハンガーに掛けるのを手伝うべきかとも思ったが、西郷が服を脱ぐ場所に居合わせることで妙な気分になられては困るので台所で待つことにした。

女装することの精神的苦痛と西郷による性的攻撃の可能性を度外視すれば、ユキコの代役を演じるのは非常に楽だ。朝食は西郷が作ってくれるし、夕食は出前だ。二人分の食事の後片付けは簡単だ。僕が昼食抜きにすれば何も手間はかからない。広い家だから掃除機をかけるのに時間がかかるが、洗濯物はごくわずかだ。

西郷が家に居る時だけ、笑顔で身の回りの世話をすればいい。欲しいものがあればユキコのように何でも買ってもらえるし、経済的な不安は一切なしに豪邸で暮らすことが出来る。ぼったくりバーの男たちが僕に対する興味を失うまでの期間だけのことだ。数日は無理でも数週間、せいぜい二、三ヶ月だろう。それ以上長くなれば再就職の障害になる可能性があるし、何ヶ月もユキコになりきって過ごすと仕草や言葉遣いに女っぽさが染みついて、オネエに見えるようになったら大問題だ。

西郷はまだ下りてこない。今日は長風呂のようだった。

その時、ピンポーンとドアホンの音がした。モニターを見ると寿司屋の宅配の男性だったので「お入りください」と高い声で言ってロックを解除した。

玄関に行ってドアのロックを解除すると、配達人が入ってきた。二十代半ばの小柄な男性だった。僕は伝票に西郷とサインをして寿司を受け取った。

「どうもごくろうさまでした」

と出来るだけ高い声で言った。

配達人は愛想の良い表情で僕の目を見た。

「ありがとうございます」

とお辞儀をして出て行った。僕を女性だと思い込んでいたのは確かだ。

西郷が腰にタオルを巻いた姿で階段から降りて来た。半裸の西郷を見るのは初めてだった。腹は少し出ているが筋骨隆々としている。胸毛が濡れたままだった。

西郷は物凄い形相で僕に近寄り、僕の肩を両手でつかんだ。

「痛いっ!」

と思わず声が出た。

「人に見られてはダメだと言っただろう! どうして出たんだ!」

「あなたがお風呂に入ってらっしゃる時にお寿司屋さんが来たから……」

次の瞬間、頬を平手で叩かれて、僕の身体は吹っ飛んだ。

「私があれだけ言ったのに、自分が置かれた状況が分からないのか! 私の言うことが聞けないのなら今すぐに出ていけ。あいつらに捕まえられて殺されても売り飛ばされても知らないぞ!」

西郷は倒れている僕の左足首を乱暴に掴んで玄関のドアへ引っ張って行こうとした。僕は必死で体を起こし、西郷の足にすがりついた。

「お許しください、ご主人さま。悪うございました。私を家においてください!」

「ユキコはいつも口先だけだ。心の中では私の命令なんかクソくらえと思ってるんだろう!」

「とんでもございません。心から感謝し、尊敬しています。どんなご命令にも喜んで従います。ご主人さまがせっかくお風呂に入っていらっしゃるのに邪魔になってはいけないと思って、ついお寿司を受け取りに行ってしまいました。本当に軽率でした。心から反省しています」

僕は西郷の左の太股に必死で抱き着いて泣きながら許しを請うた。

「その場しのぎで言ってるんじゃないだろうな?」

「神さまに誓って私の本心です。どうかお許しください」

「本当だな? 仕方ない、今回だけは許してやろう。忘れないように一応お仕置きはしておく。そこに四つん這いになりなさい」

「よ、四つん這い、ですか……」

言われるがまま、廊下に手と膝をついた。いったい何をされるのだろうか……。

西郷は僕のスカートをめくり、ショーツを太ももまで引き下げた。

「股を拡げなさい」

「ええっ! それだけはどうか……」

たじろいでいると西郷は足で僕の膝の間をこじ開けて、僕の太股を左右に蹴り広げた。

――こんな姿勢で!

最悪の事態を頭に浮かべた時、平手でお尻をバシッと叩かれた。

「痛いっ!」

頬を打たれた時ほどには痛くなかった。二発、三発と叩かれながら「こんなお仕置きでよかった」とほっとした。お尻を犯されるのかと思った……。五発でお仕置きは終わった。

「ユキコは今日は晩飯は食べなくていい。風呂に入ってじっくり反省してきなさい」

「はい、ご主人さま。許していただいて本当にありがとうございました」

僕は逃げるように風呂場へと駆け込んだ。

湯船にたっぷりとお湯をためて首まで浸かった。お尻はヒリヒリするし、平手打ちされた右頬が腫れて、左頬よりも大きくなっている。

西郷は今朝まであんなに優しかったのにどうしたんだろう。気分に浮き沈みがある人なのだろうか? 僕だって女装した姿を人目に晒したくはない。西郷が注文した寿司を届けに来た人に対して居ないふりをするわけにはいかない。でも西郷は僕が人に存在を知られる行動を取った事自体に腹を立てているようだ。今後、ドアホンには一切応答しないでおこう。

玄関で対応したのも仕方なかった。風呂まで西郷を呼びに行って、西郷がタオルを腰に巻いただけの恰好で寿司を受け取るべきだったと、西郷は本気で考えているのだろうか? それはおかしい。理不尽としか言いようがない。

待てよ……。西郷は異常に長い間風呂から出て来なかった。自分で寿司の注文をしたのだから、あんなに長風呂をすべきシチュエーションでないことは分かっていたはずだ。あれはわざとではないだろうか? 配達された寿司を僕が受け取らざるを得ないように仕向けたのかもしれない!

でもなぜ? 西郷は、僕を折檻したかったのだろうか? 今日何か腹が立つことがあって、僕を叩くことで憂さ晴らしをしたのだろうか?

いくら考えても答えが出ることではなかった。ひとつだけ確かなことは、僕は西郷が何を考えているのかがよく分からないまま、いつも顔色を見て機嫌を損ねないように行動しなければならないということだった。

先程の西郷の言葉で気になっていることがあった。西郷は「ユキコはいつも口先だけだ。心の中では私の命令なんかクソくらえと思ってるんだろう」と僕に言った。僕が西郷の不興を買ったのは今回が始めてだ。ユキコが西郷からそう思われていたか、少なくとも一度は面従腹背の状況があったということなのだろう。

風呂から上がって、ゆっくりとドライヤーをかけた。西郷のところに戻るのが怖かった。ユキコの部屋に行って化粧水をつけながら鏡を見ると、右の頬が赤く腫れていた。いつまでも部屋でぐずぐずしていると「私を避けているのか」と言って殴られそうな気がしたので、覚悟を決めてキッチンに行った。

西郷はもう食べ終えてリビングルームのソファーに移動していた。ダイニングテーブルの上には、寿司が三分の一ほど残っていた。寿司の臭いが食欲を刺激してお腹がグーと鳴った。西郷に気づかれずに巻きずしを二、三個飲み込むことは可能だった。でも、今日再び命令に背けば、放り出されるか、もっとひどい折檻を受けるのは間違いない。僕は寿司の残りをビニール袋に入れて生ごみ入れに捨てた。テーブルの上を片付けてからリビングルームに行った。

西郷は僕を見ると、先ほどの事は忘れたかのような優しい口調で言った。

「寿司は食べたか?」

「とんでもございません。ご主人さまから今日の夕食は抜きとご命令を受けましたから」

「あれは言葉のあやだ。いいから食べてきなさい」

「本当ですか! でも、もう生ゴミ入れに捨ててしまいました」

僕のお腹がグーッと大きい音を立てた。

「アッハッハ、可愛いやつだ。さあ、ここに来なさい」

僕は昨夜と同じように西郷の左に座らされ、肩を抱き寄せられて、窮屈な姿勢で西郷の肩に頭をもたせかけた。西郷は左手で僕を抱いたまま、テレビを見ながらビールを飲んでいた。

半時間ほどしてニュース番組が始まると、昨夜と同じように西郷の太股に頭を乗せてソファーに横になるように仕向けられた。目から数センチの距離に西郷の分身が隆々と盛り上がり、特有の臭いがした。男が催した時の臭いを僕は知っている。西郷が何を考えているのかを想像して、僕は泣きたくなった。

ニュース番組を見ながら西郷は左手で僕の首筋から太股まで這わせ続けた。さっき叩かれてまだヒリヒリしているお尻をネグリジェの上から擦られると、背中までしびれが走った。西郷は僕のどこを触ればどう反応するのかを熟知している。ニュース番組を見ながら僕の身体は小刻みに震え続け、喉から上がる喘ぎを押さえることはできなかった。

西郷は僕の性感帯を把握している。男性の手で刺激されて性感帯が反応するのは惨めだった。身体じゅうがジンジンしている。悲しくて、涙を流しながら快感を耐えた。

「そろそろ寝るぞ」

と西郷が宣言した。

今夜も西郷はそれ以上の事をしようとしなかった。僕は何もして欲しいわけではなく、何かされるのは絶対にイヤだった。でも、気が変になりそうだった。

昨夜と同じように僕は一階で歯を磨き、西郷の待つ寝室に行った。

ベッドに入ると西郷に抱き寄せられ、不自由な姿勢で「抱き枕」としての役目を果たさねばならなかった。左足を西郷太股の間に挟まれて、西郷の太くて固い棒が左の腰に押し当てられた。パジャマとネグリジェを介していても、その熱と湿気は否応も無く僕の身体に伝わってきた。早く眠って何もかも忘れたいと思った。

***

翌朝顔を洗った後、着るように命じられたのは紫色のニットの長袖のセーターと、チェックの短いスカートだった。高校の制服のようなデザインのプリーツスカートで、はいてみると裾の長さは膝と股の間までしかなかった。セーターは袖も裾もやたらと長い。

パンツがスースーして、まるでセーターだけしか着ていない感じだ。

キッチンに行くと、笑顔で迎えられた。

「実に可愛い! 叱った翌日にミニスカートをはかせると、ユキコはいつも戸惑った様子で恥ずかしそうな顔をする。それを見ると、また叱りたくなるよ、アハハハ」

僕はどう反応すればいいのか分からなかった。ユキコは奥さんだったのに、今の僕と同じような扱いを受けていたのだろうか……。

「お尻がスースーして風邪をひきそうです」

「女だから仕方ない。いや、そんな感触を味わうためにユキコは女になったんじゃないか」

意味が取れなかった。ユキコと呼びながら、僕本人のことを言っているようだった。

「しかし、みっともないな。足がゴツゴツして、男みたいだ。そんな足をしてミニスカートをはくとは信じられないよ」

これには僕もさすがにムッと来た。

「じゃあ、後で長いスカートにはき替えます」

西郷は椅子から立ち上がって僕の所に歩いて来た。言い返したから怒ったのだろうか? 僕はたじろいだ。

西郷は右手の親指と人差し指で僕の頬を掴んだ。

「どの口がそんなことを言ったんだ? 私が選んだ服を脱いで別の服に着替えるだと? ユキコはいつからそんなに偉くなったんだ?」

口ごたえしたことを後悔したがもう遅かった。

「そんなつもりで言ったんじゃなかったんです。ゴメンナサイ。お許しください!」

「今は時間が無いから帰ってからお仕置きをする。それまで反省していなさい。今日は朝昼晩と食事抜きだ」

――昨日の朝から何も食べていないのに……。そう訴えたかったが、怖くて口に出せなかった。

西郷は席に戻って食事を済ませると、僕のために作ってくれていたトーストを生ごみ入れに捨て、僕のコップのミルクをシンクに流した。

それでも僕は気を取り直して西郷を玄関で見送った。

「水だけはちゃんと飲むように」

と言い残して西郷は出かけて行った。

身体の力が抜けて、玄関に座り込んだ。むき出しの太股とお尻がフロアリングの冷気を吸い上げて身体の芯まで冷やす。空腹感がそんな僕を更に虚しくする。

このところ急に寒くなったのに、こんな短いスカートをはかせるなんてひどい。きっとこれは昨日のお仕置きの続きなのだ。それに追い打ちをかけるように西郷は今日も一日食事抜きという新たな罰を僕に与え、「今は時間が無いから帰ってからお仕置きをする」と言い残して出て行った。

刃向かう気など全くないことは西郷が一番よく知っているはずだ。西郷の庇護を求めて言われるままに女装までしてユキコを演じているのに、西郷はどうして僕を辛い目にあわせるのだろうか。

でも仕方ない。今の僕にはここから逃げ出す勇気は無かった。西郷の気に入るようにしないと僕の状況はますます悪化するだけだ。空腹のため身体に力が入らなかったが、僕は立ち上がり、キッチンとリビングルームの片づけに取り掛かった。一階の掃除を終えて、掃除機を担いで二階への階段を上がった。空腹のせいで掃除機がいつもよりずっと重く感じられる。

二階全部に掃除機をかけ終えてから風呂の掃除に取り掛かった。ミニスカートだと裾が濡れにくいから風呂掃除には便利だと思ったが、うっかりしゃがんで床の隅を拭いていたら、スカートのお尻の裾が濡れた床の上を引きずっていた。やはり風呂掃除にはスカートは不向きだ。

排水溝の蓋を取って、プラスチック製のネットに溜まった毛をティッシュペーパーで拭き取る。毛の半分はちぢれている。あの巨大なものの根元に生えていたものだと思うとおぞましい。

あれっ? 昨日掃除した時と違って、ネットの上の毛がベトベトしていた。白くてねばねばしたものが毛に絡んでいる。これは精液だと直感した。拭き取ったティッシュペーパーを鼻に近づけると、特有の臭いがした。

昨日の夜の長風呂の理由はこれだったのか! あの時、西郷はオナニーに興じていたのだ。昨夜も、一昨日の夜も、ソファーでユキコに見立てた僕を手で弄び、ベッドでは股間の物に押し付けるように僕を抱き枕にして、恐ろしいほどギンギンになったものをそのまま放置していた。ある意味で、強靭な精神力だ。

僕は西郷の欲望を満たすことを手伝うのはまっぴらであり、西郷が僕を利用しなかったことは感謝したいぐらいだが、あの時に何もせずに我慢して、ひとりで風呂場で排出するというのは、理屈に合わないのではないかという気がする。西郷は極端にシャイか、あるいは変態的な性向の人物のいずれかだと思った。

石けんで三度手を洗って、精液の臭いがしないことを確かめてからユキコの部屋に行った。僕はユキコの事をもっと詳しく知りたかった。ユキコを演じているのだから知る権利があるし、知ることによってよりよく演じられると思った。

一昨年の四月か、その少し前にこの家に来たということだけ分かっている。その時のユキコは二十歳になったばかりだ。高校を出て二年、短大を出たばかり、あるいは大学に在学中。フリーターか、OLか、サービス業か……。西郷とどのようにして出会って結婚したのだろうか?

今の西郷が五十歳だと仮定すると、二十歳のユキコが四十七歳の西郷と恋に陥ったことになる。本気で倍以上の年のオジサンに恋をしたのだろうか? 豪邸と経済力のせいで打算が働いた可能性も高い。

僕に対する西郷の言動の端々から感じられるのは、西郷とユキコの関係は、今の西郷の僕に対する扱いと似ていたのではないかということだ。男の僕でも圧倒的な体力差に怯えるのだから、ユキコにとってはそれ以上だったはずだ。ユキコは西郷に優しくされ、叱られ、折檻され、そして妻として西郷に仕える日々を送っていたのだろう。

本棚を探せばヒントがあるはずだ。雑誌はViVi以外には日経エンターテインメントの特集号が三冊置いてあるだけだった。いずれも若手女優の特集で、ユキコは「なりたい自分」としての女優に興味があったのだと思った。二十歳の女性なら若手男子俳優の特集号を取っておくのが自然だし、もしオジサン趣味なら幅広い年齢の男性俳優について書かれた記事に興味があったはずだ。

料理の本も五冊あった。やはり僕のように毎晩出前だけということではなく、ユキコが食事を作っていたのだ。僕も家事は増えても出前ではなく夕食の支度をさせてほしいと思う。毎日同じようなものを食べるのでは飽きるし、僕が作ったものを西郷が食べることで、お互いに気持ちが通じ合うのではないかという気がする。作らせてもらえないということは、信用されていないことを意味する。それを感じるから辛い。

女性向けの旅行の本が一冊だけあった。「山と温泉」という本で、栞代わりに右肩を折ったページがあった。そのページには新穂高ロープウェイのことが書かれていて「ハイヒールでもアルプスの山々を展望できる」と書いてあった。そこに掲載されている写真が、夫婦の寝室に伏せて置かれていた写真たての風景と酷似していた。

僕は本を持って寝室に行った。昨日は気づかなかったが、一昨日伏せてあった写真たてが立てられていた。僕が来るまでは西郷にとって見るに忍びなかったユキコとの思い出の写真が「ユキコが戻ってきた」ことで息を吹き返したのだとしたら、僕としても嬉しい。いや、単に倒れていたのを立てただけなのかもしれないが……。

西郷とユキコの写真の背景の山々は、本に載っている写真と同じだった。雪に覆われた山々が二人の背景に映っている。腰から上しか映っていないが、ユキコは秋物のワンピースとハイヒールという、背景に相応しくないいでたちで、寒そうに西郷に身を寄せている。上半身の写真でハイヒールだと分かるのは、ユキコの背が西郷の目の高さまであるからだ。衣類から判断してユキコの身長は僕と同じく百六十センチ台前半であり、高めのハイヒールをはかなければ西郷の目の高さにはならない。

ユキコの表情は穏やかで西郷に全てを委ねて信じ切っていることがうかがわれる。幸せそのもののユキコの顔を見ていると、西郷が悪い人ではなく、めったやたらに僕を折檻したりはしないだろうと思って安心する。

きっとこれはユキコが亡くなる直前の、去年の秋に撮られた写真だろう。

和らいだ気持ちでユキコの部屋に戻り、引き出しを一つ一つ空けて手掛かりを探した。手帳とか日記帳でもあればいいのだが。もし短大卒なら就活用に作った履歴書が見つかればユキコが何県の出身で、どこの学校に通ったのか、そして家族構成も分かる。

しかし、どこを探しても、ユキコ自身が書いたものや、身分証明書、カードの類は全く出て来なかった。おびただしい衣類、バッグ、靴、小物、化粧品、本、美顔器などの電気器具……。この部屋にはユキコが金持ちの夫に甘やかされた普通の若い女性だったことを示す物品だけが溢れていた。

僕が知りたい情報はきっと西郷の書斎の中にある。何とかして鍵を開けられればいいのだが……。

とんでもない! 西郷に背くことを少しでも頭に浮かべるなんて、僕は何と愚かなのだろう。あの写真のユキコのように扱ってもらうためには、余計なことは考えず、西郷に気に入ってもらえることだけをすることに徹しなければならない。

今日西郷が帰宅したら、何をされても口ごたえせず、どんな命令にも笑顔で従おう。一生懸命尽くしていればきっと誠意が通じるはずだ。

さっきからお腹がグーグーと鳴っていた。今朝西郷に水を飲むように言われたし、水を飲めば空腹がしのげるかもしれないと思ってキッチンに行った。冷え冷えとしているので水ではなくお湯を沸かして飲もうかと思ったが、水しか飲んではいけないと命令されたのにお湯を飲んだら、命令に背いたと言われるかもしれないと考え、水をコップに二杯飲んだ。

時計は午後二時を指していた。早く夕方になって西郷に帰ってきて欲しい。そして早く明日の朝になってパンを食べさせて欲しい……。

お尻が冷えるので、クローゼットにひざかけがあったのを思い出して取りに行った。ソファーの上が暖かいので、ソファーに横になって、ひざ掛けで腰から下を巻いた。

遅くとも五時には化粧に取り掛かろう。そう思いながら、ついウトウトした。

続きを読みたい方はこちらをクリック!