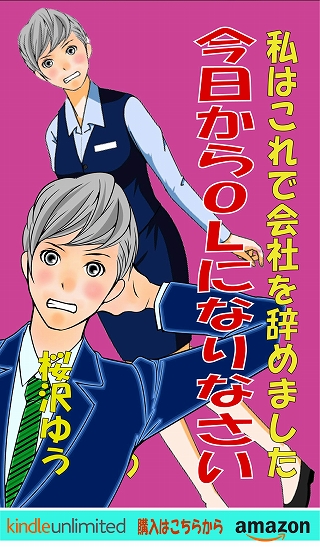

今日からOLになりなさい!

私はこれで会社を辞めました

【内容紹介】男性が一般職OLとして働かされるTS小説。航平は勤務中にポケモンをしたのが抜き打ち検査でバレて降格処分になり総務部で雑用にこきつかわれる。辞表を叩きつけて「ポケモンGO私はこれで会社を辞めました」という私小説を電子出版したところ大ヒット。しかし小説を読むと実在の人物が連想され訴訟の危機に!

第一章 ポケモンGOの誘惑

僕のペンネームはナナピー。しがない物書きだ。

物書きとは、文章を書くことで生計を立てる人の事を言う。小説、ノンフィクション、評論、随筆、その他、何を書いていても物書きだ。本を出版したり、新聞、雑誌などに寄稿しなくても、例えば自分の趣味に関するブログを書いてアクセスを集め、アドセンスなどの広告料を食い扶持にしている人も物書きと言えなくはない。

ポケモンGOに関するブログで毎月二、三万円の広告料収入を得ている人が「私の職業は物書きです」と言うことには少し語弊がある。「趣味でブログを書いて小遣い稼ぎをしています」との表現が妥当だろう。金額だけの問題ではなく、仮にポケモンGOに関する人気ブログを持っていて毎月二、三十万円の広告料収入がある人なら、「私はポケモンGOのサイト運営を職業としています」と言うべきではないだろうか。

一方、ポケモンGOを題材としたライトノベルを電子出版し、アマゾンから数万円の印税を入金した人なら「私は物書きのはしくれとして、こう考えています」などと発言する資格がある、というのが僕の見解だ。但し、もしサラリーマンがライトノベルを一作だけ趣味で書いたのだったら「私は趣味で物書きをやっているのですが」程度の表現にとどめるのが奥ゆかしいと思う。

僕も以前は趣味でラノベを書くサラリーマンに過ぎなかったが、今は胸を張って「私は物書きです」と言うことができる。「作家 ナナピー」と書いた名刺を持っているほどだ。但し、百均で名刺用紙を買ってきて、自分で印刷したものだが。

偉そうに言っているが、出版済みの書籍数はわずか三作で、今月の印税収入は約十二万円の見込みだ。三作ともポケモンGOを題材とした小説だが、一作目を七月に出版し、九月に二作目と三作目を出版した。十、十一月は諸事情があって創作活動を休止していたが十二月に再開した。

ポケモンGOの日本での配信が開始されたのは七月二十二日だった。僕は海外でポケモンGOというゲームが始まって社会現象になりつつあるというニュースを七月中旬にネットで見た。「これはすごい」と驚いてネット上の記事を調べまくり、まさに七月二十二日に「ポケモンGOには気をつけて」という恋愛小説を電子出版した。

丁度日本中の人たちが「ポケモンGO」というキーワードで情報を求めている時期だったので「ポケモンGOには気をつけて」は五日間で千冊を超えるダウンロードがあった。僕のマーケティング戦略が正しかったかどうか自信はないが、発売後五日間の無料キャンペーンを打ったため、「千冊を超えるダウンロード」による収入はゼロだった。その代り「ポケモンGOには気をつけて」はアマゾンのランキングでトップページに表示されるようになった。結局、「ポケモンGOには気を付けて」の有料での販売額は発売後四カ月間の合計で十万円に過ぎないが、僕はある意味でラノベ作家として華々しいデビューを果たしたのだった。

僕がサラリーマンを辞めて物書きとして食べていこうと決心したのは、忘れもしない九月一日のことだった。事情を知らない人にそう言うと「思いきりが良いですね」との賛辞をもらうが、実はサラリーマンを辞めようと思ったのは物書きになるためではなく、ポケモンGOのゲーム自体が直接の原因だった。

僕の本名は七田航平、飯田橋に本社がある大手企業の営業部で外回り中心の仕事を担当していた。八月下旬のある日、午後三時からの営業会議の席で、ポケモンGOのトレーナー・レベルを自己申告させられた。当時は日本でのポケモンGOの配信が始まって一ヶ月あまりしか経っていなかったので、レベル二十を超えていれば周囲からそこそこの敬意を得ることができた。自己申告の結果、レベル二十以上の部員は五名だったが、会議終了後、その五名が部屋に残された。僕はレベル二十七で、五人の中でトップだった。「どんなもんだい」という気持ちで、表彰でもしてくれるのかなと思っていたところ、部長と課長の表情に僕を賞賛しそうな気配がなかったので、不安が頭をよぎった。

部長から「スマホでポケモンGOを起動しなさい」と言われた。部長席の女性が五人のスマホの「ぼうけんノート」をチェックして回った。その結果、僕が午後一時から三時までの外出中にポケモンGOをしていたことがバレてしまった。

「ぼうけんノート」にはポケストップへの立ち寄り、ポケモンの捕獲、卵の孵化に関する正確な時刻が記されている。

結局、その抜き打ち検査によって、五名のうち三名が勤務時間中にポケモンGOをしており、そのうちの一名が外出中にポケモンGOに熱中していたことが判明した。

勤務中にプレイしていたのは、僕と、同期入社の龍崎と、二年先輩の涼本だった。龍崎と涼本は普段外回りに出る時にはいつもポケモンGOをしていたが、その日は営業会議の準備があったため社内で仕事をしていたので、トイレに行った時にポケモンを一匹捕まえただけだったようだ。僕は会社から徒歩圏内の二社の客先と午後一時半、午後二時半に短い面談があり、早めに着いて受付の前のロビーでポケモンGOをしながら時間待ちをしたので、「ぼうけんノート」だけを見ると、一時から三時までずっとポケモンGOをしていたと誤解されても仕方ない状況だった。涼本、龍崎と僕の三人はその場で始末書を書かされて仕事に戻った。

「俺たち、運が悪かったよな」

と涼本がため息をついた。

「僕なんて最悪ですよ。部長からは、ポケモンGOをしたかったからわざわざ外出したんだろう、みたいに言われちゃいました」

「俺たち営業マンがアポを取って時間に遅れないように早めに行動していることを分かってほしいですよね。部長は経営企画出身だから営業マンの実態を知らないんでしょうね。でも七田、客先に早めに行ってロビーで待っていたということを、どうして部長に対して釈明しなかったんだ?」

「言い訳なんて男らしくないよ。理由はどうあれ勤務時間中にポケモンGOをしていたことには変わりはないんだから」

「男らしさという美学を選んだわけだな。しかし、ちょっと甘いんじゃないか? 会社としては従業員が執務中にポケGOをしないように、見せしめ的な処分をする可能性があるよ。まさか減給処分ってことはないだろうが、冬のボーナスの査定で減点されるかもしれないな。特に七田はポケGOをしていた時間が長い分、龍崎や俺よりは処分が重いかもしれない」

「ひぇーっ、ボーナスを減らされるんですか! それは勘弁してほしいですね。今から部長に言い訳しに行ってきた方がいいっすか?」

「七田、それはちょっと女々しすぎるんじゃないか? ボーナスが減るといっても数千円のことだろう」

「なあんだ。僕、一万円までなら我慢しますよ」

三人でアッハッハと笑いながら席に戻った。

事態は予想外に早く展開した。翌朝、涼本、龍崎と僕に人事部から会議招集通知が届いた。会議室に行くと、人事部長と営業部長が座っていたので、僕たち三人は、これは只事ではないとビビった。

まず最年長の涼本が起立させられ、部長から「戒告処分に処する」との通知を渡された。涼本が落胆した様子を見て気の毒だと思った。涼本は主任になる一歩手前だ。戒告処分を受けると、主任昇進が同期より一年遅れる可能性がある。

次に龍崎にも同じ戒告処分が下された。僕たちの年令だと上の級への昇進が遅れることはないだろうが、冬のボーナスへの影響は避けられない。

「七田航平、前へ」と言われて、僕は龍崎より重い戒告処分を覚悟して立ち上がった。重い戒告処分のことは「厳重戒告処分」とでも言うのだろうか? いや、通知書には戒告処分と書いてあるだけで、ボーナスの減額度合いが異なるのかもしれない。もし一万円の減額で済まなかったら嫌だなあ……。

「七田航平を厳重戒告の上、三年次降格処分とし、総務部長付けとする」

「こ、こ、こ、こ、降格っ!」

部長から申し渡されて頭の中が真っ白になった。ボーナスが減るどころの騒ぎではない。給料のベースを後輩社員並みに下げられるという意味だ。僕は入社四年目だから三年次降格ということは新入社員と同じ等級にされるということなんだろうか!?

気が遠くなりそうだった。新入社員と同じ等級ということは、二年下の後輩にも追い越されるということじゃないか。同期入社の友達相手に敬語でしゃべれと言うのか? クビになった方がマシだ……。

前代未聞の厳しい処分だった。もし僕が優秀な営業マンだったら、最悪の場合でも減給処分で済んでいたかもしれない。きっとそうだ。上からの受けが良い龍崎だったら、二時間ポケモンGOをしても、厳重戒告処分で済んだはずだ。きっと部長が僕を厄介払いする好機と思って厳しい処分をするのに違いない。

***

翌朝から総務部に異動となり、社内最強の意地悪課長と噂されている柳原課長の部下になった。柳原課長は五十前後のガリガリに痩せた大柄な女性だ。

着任早々、午前十時からの管理部門と営業部門の連絡会議のお茶出しを命じられた。総合職だけの課なので、最年少の僕が雑用をさせられるのは仕方がないと観念した。

会議室にお茶を持っていくと、営業部の後輩も会議に出席していた。僕が湯呑みを差し出すとニヤッとした表情で「大変っすね、七田さん」と言われた。恥ずかしさのあまり、顔から火が出そうだった。

いきなり、降格の悲哀が身に染みる出来事だった。

会議が終わって戻って来た柳原課長から「七田君、ちょっと」と呼ばれた。

「さっきは私に恥をかかせてくれたわね」

僕には課長に恥をかかせた心当たりなど無かった。

「まず、お茶が薄すぎた。まずいお茶のお陰で会議が白けたわ」

「でも、皆さんまずそうな顔はしてなかったと思いますけど」

「それに、お茶を出す際の順番がメチャクチャだった。他部門の偉い人から先に出すべきところを、私に一番最初に出したわよね。冷汗が出たわ」

「すみません、つい一番怖い人から出してしまいました」

僕たちの会話に聞き耳を立てていた総務部員たちから苦笑が湧いた。柳原課長の顔が真っ赤になった。そんなブラックジョークを言えるシチュエーションではないのに、うかつだった。

「お茶を出す時の作法も最悪だった。一人一人に『失礼いたします』とお辞儀をしてからお茶を出すべきよ。それから、お茶を出し終えて会議室から出て行く時にはドアのところで一礼をして『失礼いたしました』と言わなきゃ」

「でも……」

「接客の基本が全くできていない人間が営業マンとして役に立つはずがないわ。無能だから飛ばされたのね。そんなクズの指導を押し付けられて、私は非常に迷惑だわ」

「ひどい、言い過ぎです」

「ちゃんと反省できない人間には身体で覚えさせるしかない。七田君は、しばらくお茶出しだけをさせることにするわ。今教えた点に注意しながら、うちの課の五人にお茶を出しなさい」

「そんな、何か仕事をさせてくださいよ……」

「お茶出しも立派な仕事よ。というか、上司としては、今の七田君に雑用以外の仕事を担当させる気にはなれないわ。さあ、早くやりなさい」

僕が何も言い返せずに立っていると、

「それは命令に従えないという意思表示なの?」

と聞かれた。僕はやむなくその場を離れ、給湯室に行った。

悔し涙が目に滲んだ。でも、給料をもらっている以上は仕方ない。きっと敵は僕を退職に追い込もうとして虐めているのだろうから、表面上は言うことを聞くのが賢明だ。もしかしたらポケモンGOのスマホ検査は僕を狙い撃ちにしたものだったのではないだろうか? 上司に恨まれる覚えはないのだが……。

少し濃い目にして五人分のお茶を入れた。部屋に戻り、課長から始めて推定年令順に「失礼します」と言いながらお茶を出した。

「不味い。七田君には味覚というものが無いの? 出す順番も間違えていたし、『失礼します』が口先だけだから、とても不愉快な響きだった。もう一度、やり直し」

僕は、一人一人に「大変失礼いたしました」と謝ってお茶を下げるように命令され、「すぐに入れ直してきなさい」と言われた。

給湯室に行くと、我慢しようとしても涙が出て来た。入社以来、これほどの屈辱を受けたのは初めてだった。

もう一度お茶を入れて味見をしてから、布巾で涙を拭いて総務部の部屋にお茶を持って行った。

「何これ? 濡れたままの湯呑みを使ったのね。何だと思ってるの?」

「でも、乾いた湯呑みは残ってなかったし……」

「あなたは言い訳だけの人間なの? 私に対する敬語の使い方も小学生並みだわ」

部屋の空気が張りつめていて、皆の視線が僕に集まっている。人前だったが涙が溢れてきた。

「完全にできるようになるまで、何十回でもやり直しよ。さあ、お茶を下げて、もう一度入れ直しなさい」

泣きながら一人一人に「申し訳ございませんでした」とお辞儀しながらお茶を下げた。

給湯室に向かう廊下で、営業部の後輩の笹田美保とすれ違った。美保は僕を見るとニヤニヤしながら近づいてきた。

「あらあら、今日の会議でお茶を出しに来たと増田さんから聞いたけど、本当だったのね。男が泣きながらお茶を運んでるだなんて、超ウケル!」

昨日までとは打って変わって馴れ馴れしい口調だった。

「うちの課は年配の総合職ばかりで、僕が一番年下だから……」

「年令だけの問題じゃないわよ。お茶出しをさせられているということは、事実上の一般職としての増員なんだわ」

バカにしたような様子で言われた。僕は美保の態度に腹が立ち、つい声を荒げてしまった。

「バカヤロウ、いい加減なことを言うな!」

「何よ、その口のきき方は。私より下になったんだから敬語でしゃべりなさい、七田君」

「ぐぐっ……」

「それにしても、あの柳原課長の下で毎日実質一般職の仕事とは地獄よね、うふふ」

美保は勝ち誇った視線を僕に向けて立ち去った。

美保は僕の二年下の総合職だが、新入社員の時に僕が美保の指導員に指名されたこともあって部下のような存在と思っていた。その美保から突然タメ口で話しかけられたのはショックだった。降格になったからといって、掌を返したように目下扱いするとは……。僕は今まで美保を可愛がっていたつもりだったのに、自分で気がつかないうちに横暴な態度で美保に接していたのだろうか。そのしっぺ返しなのかもしれない。

声を出して泣きながらお茶を入れ直した。湯呑みの外側を乾いた布巾で拭いてからお盆に乗せて総務部に戻った。

柳原課長は人の欠点を掘り起こす天才だった。お茶を出すたびに、新しいダメ出しをされて、前回よりさらに酷い言葉で責められた。何度出し直しても、周囲に聞こえる声で無能呼ばわりされて、僕は本当に自分が存在する価値のない人間のように思えてきた。

「今の七田君だとこれ以上の改善は望めそうもないわね」

二十三回目に出し直したときに丁度昼休みのチャイムが鳴って、やっと許してもらえた。自分で回数を数えたわけではなく、柳原課長から二十三回目ねと言われなければ二十回以上だとは分からなかったと思う。

僕の頭は数を数えることすら覚束ないほど疲弊していた。お腹が空いていたが人と顔を合わせるのが怖くて総務部の部屋から出られなかった。もし社食に行ったら、美保が同期の友達と一緒に近寄って来て虐められるような予感がした。美保だけではない。営業部の後輩全員が「今日からは目下なんだから敬語でしゃべれ」と言いに来るのではないかと思った。同期の友人と顔を合わせたら、僕はどんな態度で接すればいいのだろうか……。

清掃用の階段から裏口に降りてコンビニに弁当を買いに行こうかとも思ったが、立ち上がる気力が湧かなかった。僕は机に置いた腕に顔を埋めてじっとしていた。この姿勢なら総務部の人たちに涙を見られずに済む。

昼休みが終わると、コピーと書類整理を命じられた。書類整理とは社則集の古いコピーにページ番号を記入するという、どう考えても必要だとは思えない作業だった。僕はその種の定型作業に向いた人間ではなく、柳原課長にとって何かしら欠点を見出してダメ出しをすることは容易だった。

「まったく、使えない子だわ」

総務部の部屋中に聞こえる声でそう言われると、虐めだと分かっていても、恥ずかしく、悲しくなる。

午後四時に来客があり、柳原課長から「第二応接室にお茶を三つ」と電話があった。僕は特別な注意を払って美味しいお茶を入れて応接室に持っていき、午前中に叩き込まれた通りの順番と作法でお茶出しをした。

来客が帰った後、席に戻った柳原課長に「七田君、ちょっと」と呼ばれた。きっと先ほどのお茶出しについてダメ出しされるのだろうと覚悟して課長の席に行った。

「お客様が感心していたわよ。まるで女性のような細やかな所作で、非常に美味しいお茶を出してくれた、と感謝の言葉をいただいた」

本来ならお茶出しなんかのことを褒められても嬉しくないはずだが、総務部全体に聞こえる声でそう言われて、今日初めて明るい気持ちになった。

「ありがとうございます。課長のお教えのおかげです」

柳原課長は厳しいけれど、悪人ではないということが分かった。

「でも、その感謝の言葉を、何だか気持ち悪そうに言われたのよね。エレベーターまでお送りする時に理由を聞いたら『やっぱりお茶は女性が出してくれた方が……』と、言いにくそうに教えてくれたわ」

「そりゃそうですよね。来客時のお茶出しは、僕には無理ですね」

「その姿じゃ無理ね。でもお茶出しは七田君の仕事だから、無理では済まされないわ」

「じゃあどうすれば……」

「七田君なら一般職の制服を着て少しお化粧をするだけで問題は解決すると思うけど」

「じょ、冗談はやめてください! 僕は総合職ですよ」

「そうか、総合職だから一般職の制服を着ることはできないという理屈ね。ということは、七田君に一般職の辞令を出せば問題が解決するわけね」

「僕は男です」

「残念ながら一般職の制服には男物と女物の区別がないのよ。ピンクのスカートスーツで統一されているから、仕方ないわね」

「一般職は全員が女性だからそうなっているだけじゃないですか。お願いです、虐めないでください」

「虐めるだなんて、人聞きが悪い。辞令についてはちょっと考えてみるけど、七田君本人の意向を考慮してあげましょう。七田君は一般職の辞令が出てから制服を着用するのと、総合職のままで特例として制服支給を願い出るのとどちらがいいかな? 二択しかないけど、総合職のまま制服を着たい場合は明日中に制服支給願を提出しなさい。一般職の辞令が出てしまったら給与体系も変わるから、総合職として制服を着用する方が賢明だと思うけど」

「明日中に制服支給願いを提出しない場合は一般職に転換させられるという意味ですか? ひどい、ひどすぎる」

「よく考えてどうするか決めなさい。ええと、七田君が入れてくれるお茶を飲みたくなったな。すぐにお願い」

丁度その時に終業のメロディーが流れ始めた。

「もうこんな時間か。お茶は入れなくていいわよ。早く帰りなさい」

僕は憤懣やるかたなく部屋を出て帰路に就いた。

***

営業部との会議が始まり、僕が会議室にお茶を出しに行くと、営業部の人たちからの嘲笑を帯びた視線が僕に集まる。僕は一人一人に「失礼いたします」と言ってお辞儀しながらお茶を出す。笹田美保の席に湯呑みを置くと、美保は小声で「ピンクのスカート姿がとてもよく似合っているわ」と僕に言う。僕は恥ずかしさで顔を真っ赤にしながらお茶を配り終えて、ドアのところで「失礼いたしました」と一礼する。その時、営業部長が僕を見て「きれいな足をしているね」と言う。美保が「部長、セクハラですよ」と言って、会議室全体にどっと笑いが湧き上がる。

僕は汗びっしょりになって目が覚めた。

夢だった……。でも、単なる悪夢とは言いきれない。このままだと、正夢になるのが確実だった。きっと柳原課長は本気だ。加虐趣味で僕を虐めて楽しんでいるという可能性よりも、上からの指示によって僕を辞めさせようとしている可能性の方が高い。僕は制服支給願を明日中に提出するか、そうでなければ一般職の辞令と一緒に制服が支給されるのを待つことになる。どちらを選択してもピンクのスカートスーツを着用して、仕事をさせられる。

僕にはもう選択の余地はなかった。

間もなく夜が明けて、自分でも驚くほど晴れやかな気持ちで出社した。

「七田君、お茶」

柳原課長に言われて、僕は立ち上がった。

「うっせえな、ババア。自分で入れろ」

僕はそのまま人事部に行って退職届を出した。

第二章 私はこれで会社を辞めました

まっすぐアパートに帰って風呂に入った。会社での嫌な思い出をすっかり洗い流して再出発したかった。

浴槽にたっぷりと熱いお湯を張って首までつかり、これからの事を考えた。

男一匹、会社を辞めても何とかなる。入社してから今まで転職を考えたことはなかったが、親の世話にならずに生きていくためには再就職先を見つける必要がある。その前に失業保険の申請をしなければ。失業したらまずハローワークに行けということぐらいは雑誌やネットで見て認識しているが、ハローワークがどこにあるかも知らない。これからやるべきことを整理して、行動計画を立てよう。

風呂から上がるとノートパソコンを開いて失業保険の手続きについて調べた。次に、転職サイトを幾つか見たが、気乗りする募集は見当たらなかった。会社勤めの事を考えると、柳原課長の顔が頭に浮かぶ。どこの会社に就職しても鬼のような上司から理不尽な扱いを受ける可能性からは逃れられない。鬼のような上司だけなら運が悪かったと諦めもつくが、笹田美保のように自分が可愛いと思っていた部下から、ある日突然掌を返したように侮辱された心の傷はしばらく癒えそうにない。

そもそも、自分はサラリーマンとして出世できるタイプの人間ではなく、また能力的にも並以下ではないのだろうかという気がしてきた。

僕はポケモンで言えばポッポのタイプの人材なのだ。それも三人か四人に一人の割合でピジョンに出世するポッポではなく、誰かを進化させるためのアメと交換するために博士に送り返される運命にあるポッポだ……。

失業保険について調べた結果、僕の場合は日額約六千円の基本手当が退職後九十日間支給されることが分かった。しかし、自己都合退職なので支給開始は三ヶ月も先のことになる。もし会社からクビを申し渡されていたら、来週から支給開始されるところだったと分かった。失敗だった。一般職の制服を渡されてから「スカートなんてはけません」と着用を拒否し、それでクビになれば良かったのだ。いや、実際には男性社員が女性用の制服着用を拒否しても、クビにはできないはずだ。そんなことをSNSで公表すれば、社会常識に反する命令を下した会社側がブラック企業として非難を浴びるのは確実だったのに。

僕は柳原課長にマインドコントロールされ、笹田美保から侮辱されて、正常な判断力を失っていたのだ。何もかもが失敗だった……。

白けた気持ちでアマゾンの電子書籍の売上レポートのページを開いたところ「ポケモンGOには気をつけて」の有料販売数がかなり増えていることに気づいた。この調子で行けば来月の印税は十万円を超えるかもしれない。

一冊で十万円なら、二冊出版すれば二十万円、十冊で百万円になる。計算通りには行かないだろうが、サラリーマンとして上司や部下の理不尽な横暴に怯えながら生きていくよりも、作家になる方がいいのではないだろうか?

思い立ったが吉日!

僕はベッドに寝転がって、新しい小説のアイデアを考え始めた。一冊目の「ポケモンGOには気を付けて」が順調に売れているのは、「ポケモンGO」というキーワードの注目度が高いからだ。ポケモンGOは日本の全人口の五~六人に一人がスマホにインストールしていて、今一番ホットなキーワードだ。二作目もポケモンGOに関連する小説を出せば、一作目と同じように売れるかもしれない。

これはブランド・マーケティングと言える。今どき小説を書いて電子出版する自称「作家」は日本中に何万人もいる。そんな市場環境で僕の本を買ってもらうのは簡単ではない。ニッチな領域に特化するのが得策だ。ポケモンGOはニッチとしては大きすぎる領域かもしれないが、早期参入した僕はシェアを確保しやすいポジションにある。七田航平をポケモンGO作家としてブランディングするのだ。

一作目は七田航平の本名を使わずにナナピーというカタカナのペンネームで出版した。高校から大学にかけて付き合っていた元カノからナナピーと呼ばれていたのをそのままペンネームとして使った。ラノベには軽くて良いペンネームだと思っていた。自分の職業の看板名としてブランディングするためのネーミングとしては、ちょっと軽すぎる気もするが、今から別の名前に変更するのは得策ではない。一作目で獲得した読者層をキープすることは非常に重要なので、僕は二作目以降もナナピーのまま通そうと決心した。

ポケモンGOに関連した恋愛小説の筋を考えるのはそう困難なことではない。

帰宅途中にあるポケストップで、毎日のようにポケモンをしている髪の長い女子高生を見かける。ある日、主人公の男性はその女子高生の気を引くためにルアーモジュールを使う。その結果、数人の男女がポケモンをするためにポケストップ周辺に集まってくるが、肝心の女子高生はその場を去ってしまう。翌日、同じポケストップでその女子高生が立っているのを見て、主人公は再び近寄ってルアーモジュールを使う。女子高生が感謝を示す気配がないので、「おっ、ルアーに魅かれてポケモンが沢山出て来たぞ」と独り言を言う。すると女子高生が主人公に近寄って来て、いきなりぴしゃりと顔を平手で叩く。「余計なことをしないでよ!」

これを二人の出会いにしよう。

いや、出会いシーンにポケストップを使うだけでは「ポケモンGO作家」とは言えない。もっとポケモンをインパクトの大きい位置づけにしなければダメだ。僕は狭いベッドの上でゴロゴロと左右に転がりながら、もっといいストーリーはないかと考えた。回転するときに勢いをつけすぎて、ベッドからドシンと落ちてしまった。

その衝撃でグッドアイデアが頭に浮かんだ。そうだ、下手なアイデアを考えなくても、身の回りにいいネタがあるじゃないか!

「ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました」

これで行こう。実際に経験したことを書くのが一番だ。

本来なら小説全体の荒筋を組み立てて章ごとのプロットを書き、第一章から書き始めるべきなのだが、頭の中がホットなうちに文章にしようと思った。僕はノートパソコンを開けて、サラリーマンが勤務時間中にポケモンGOをしたことを理由にハキダメ課と呼ばれる部署に異動させられる話を書き始めた。

小説を書く時に面倒なことに、登場人物の名前の設定がある。主人公と相手役の女性の名前ぐらいは頭に浮かぶが、脇役の一人一人の氏名を考案するのは簡単ではない。男女の氏名をランダムに生成してくれるウェブサイトがあって、それを利用したこともあるが、登場人物のイメージにぴたりと合致する名前には中々出会わない。

僕はひとまず実在の人物の名前を使って小説を書くことにした。主人公は七田航平、入社四年目の営業部員で、二年下に笹田美保という美人の総合職社員がいる。山崎部長、新藤課長も実名で登場させた。総務部ハキダメ課という人員整理用の課があって、柳原燈子という意地の悪い課長がいる。

実在の会社を舞台にすると現実味のある小説が書ける。重要なのはリアルな小説を書くことだ。読んでいて面白くない小説は、主役以外の人物のキャラクター設定に弱点があることが多い。実在の人物を登場させれば、見かけ、性格、クセなどをそのまま描くことにより、存在感が出てくる。

勿論、小説を書きあげた段階で、人物の氏名を変更しなければならない。そうしないと暴露小説として訴訟される危険性がある。勝手に小説に登場させられた人は、いい気はしないものだ。テキストエディターの検索・置換機能を活用して氏名を書き換えるのだが、うっかり見逃して実名が残ることがあるので細心の注意が必要だ。校閲作業の直前に氏名置換作業を実施するのがよい。

その会社では勤務時間中にポケモンGOをすることを禁ずるという社内通知を出すが、その目的は普段から上司に対して反抗的な社員をクビにするためだった。主人公の七田航平は営業成績抜群のエリート社員で、しかも絵にかいたようなイケメン男性だ。無能な部長に反抗的態度を取り、部長の腰ぎんちゃくの課長をバカにしている。ポケモンGOでポイント倍増キャンペーンを実施している日に、部長・課長が結託して、七田航平を外出中にポケモンGOをしたくなる状況に追い込む。帰社したところを捕まえて、スマホをチェックし、七田航平がポケモンGOをしていた証拠を押さえる。

笹田美保は実際より美人で魅力的な女性として描いた。モデル並みの肢体で、欅坂46レベルの可愛い女性にした。性格も最高で、美保が入社時に指導員だった主人公には特に人懐こく接してくる。そうすることによって、主人公が降格させられてハキダメ課に異動になってからの態度の豹変を、読者に対して劇的に示すことができる。

元々、笹田美保にとって七田航平は憧れの先輩だったが、課の一般職が病欠した日に来客があった際に、七田航平からお茶出しを命じられる。美保は総合職なのに女だからという理由でお茶出しをさせられたことを恨みに思うが、七田航平はそんなことには気づかない。美保は七田航平への復讐を誓う。

七田航平はハキダメ課に異動させられ、柳原課長から激しい虐めを受ける毎日が始まる。僕の場合は一日で辞表を出したが、小説の中の七田航平は辞めずに働き続ける。柳原課長の狼藉ぶりは常軌を逸しており、お茶が不味いと顔面にぶっかけるし、ミスをすると床に土下座させて、足の裏を舐めさせる。柳原課長は笹田美保が七田航平に恨みを抱いていることを知り、美保と結託して更に激しい虐めを行う。

柳原課長の策略で七田航平は一般職に降格させられ、制服着用を申し渡される。ピンクのスカートスーツで働く毎日が始まる。営業部の一般職の女性が子育て休暇を申請し、七田航平はその穴埋めとして営業部に異動になる。笹田美保の部下の一般職として毎日虐められ、辱められる。

これが「ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました」の前半のストーリーだ。僕は寝食を忘れて小説を書き続けた。(本当は夕方になるとお腹が空いてきて大盛カップ焼きそばを食べた。)

実名で小説を書いていると感情移入の度合いが強くなり、現実の世界と小説の中の世界の境目が薄れる。登場人物は自分を筆頭に美化されていて、自分が本当に眉目秀麗でモテモテの超イケメン・エリートのような気持になってくる。七田航平が一般職の制服を着ると、社内の男性は七田航平に好意の視線を送るようになり、それが美保をますます怒らせる。実際にはあり得ないことでも小説の中では何でもありだ。イケメン男性だったのが、スカートスーツを着るだけで広瀬すずレベルの超カワイ子ちゃんになってしまう。感情移入しきった僕は、何もかも本当に起きているつもりで小説を書き続ける。

前半を書き終えたのは、夜が白み始めるころだった。僕は合計十八時間、ほぼぶっ通しで書き続けたのだった。エディターで文字数を数えると四万文字になっていた。一日に書いた文字数としては僕にとって最高記録だ。

疲れたので寝ようと思ったが頭がさえて眠れない。熱いシャワーを浴びてビールを飲み、小説の中の笹田美保のことを考えながらパンツの中をいじっていると眠りに落ちていた。

目が覚めるとお昼になっていて、もう一個残っていた大盛カップ焼きそばでお腹を満たし、小説の後半に取り掛かった。

後半を組み立てる上で迷ったのは、最終的に七田航平を誰と結びつけるかという点だった。笹田美保は僕が一般職にされた後、営業部で七田航平に次いでイケメンナンバーツーだった龍崎賢人と付き合い始める。龍崎は美保の七田航平に対する虐めの実態を知って、美保を性格が悪い女だと愛想を尽かせ、七田航平に交際を申し込むというストーリーも考えてみたが、僕の頭の中でもうひとつピンと来なかった。いくらなんでも龍崎から好きになられると思うと虫唾が走ったからだ。

考えた挙句、七田航平と美保のヨリを戻させることにした。美保は昼休みにポケモンGOをしているが、美保はポッポを三匹捕まえるたびにピジョンに進化させている。それに気づいた七田航平は、一匹ずつその都度進化させるのではなく、進化可能なポケモンが七十匹貯まったら「しあわせたまご」を使ってまとめて進化させるよう美保ににアドバイスする。

「一般職の分際で、上司に説教する気?」

と怒った美保だったが、実際に言われた通りにしてみると、一気にトレーナーレベルが上がり、七田航平を見直すようになる。航平はポケモンGOのエキスパートのそぶりは見せず、美保に対して下から目線でそれとなくアドバイスを送り続ける。その結果、美保は徐々にエキスパートになり、一ヶ月ほどで航平と肩を並べるトレーナーレベルになる。

ある日、美保が人事部に行くと、隣の会議室から営業部長と人事担当役員との会話が聞こえる。営業部の山崎部長と新藤課長が結託し七田航平に社則違反をさせて降格に追い込み、辞表を出させようという意図でさらに一般職に降格させるべく働きかけたというのが、物事の真相だったことを美保は知る。美保は七田航平と協力して部長と課長の悪だくみを暴く。

部長は子会社に飛ばされ、課長はハキダメ課に異動になりスカート着用を命じられる。七田航平は総合職に戻って三期降格処分が取り消されることになるが、その夜、美保からプロポーズされる。その際に美保は七田航平に自分の部下のままで居るように命令する。航平はその命令に従って、翌日人事部に行き、一般職のままにしてくれるように願い出る。

最後の一行をタイプしたのは翌日の午後四時だった。後半は文字通り寝食を忘れて書いた。その間、口に入れたのは水だけだったが、空腹が快いものに感じられた。

書き終わると、ベッドにバタンと倒れ込んだ。わずか二日間で小説を書きあげたのだった。

第三章 エキスパートの仲間入り

目が覚めたのは午後八時だった。お腹がグーッと音を立てた。達成感と心地よい空腹感が同居した身体でぶらりとアパートを出た。駅の近くの食堂でロースかつ定食を注文し、ライスをお替りしてお腹いっぱいになった。僕は作家に向いている。会社勤めで、これほど本気で仕事に没頭したことはなかった。自分がここまでパワーを出せることに驚いた。やりたい時にやりたいだけ仕事をする。だからフルパワーを出せるのだ。会社勤めをしていたのが遠い昔のことのように思える。

アパートに帰ると、登場人物の名前を差し替える作業に取り掛かった。主人公の名前は七川航太にした。七田という文字列を七川に置換し、航平を航太に置換する。笹田は笹川に、美保を志保に置換して、相手役の名前を笹川志保にした。柳原課長は柳田課長にした。

文章の作成には高校生の時に父に買ってもらった「秀丸」というテキストエディターを使い続けている。これはシェアウェアだが、フリーのエディターとは信頼性や使い勝手に相当な差がある。長文を書いている途中で万一プログラムがクラッシュすると、何時間もかけて書いた小説が一瞬にしてパーになる。秀丸だと自動保存設定ができるから、クラッシュしても大半を復元できる。また、秀丸のアウトライン機能を使うと、構造化エディターとして使用できるので、物書きには使い勝手が良い。

秀丸で重宝しているのが、一瞬にして縦書き表示に切り替える機能だ。文章を書くときは横書きで、校閲する際は縦書き表示にする。横書きのままで読んでも気づかないミスが、縦横を変えて読むと見つけやすいのだ。特に全角で書くべき英文字を半角で書いてしまった場合、横書きでは見つけにくいが、縦書き表示で校閲すれば一目瞭然になる。視点を変えて見ると今まで見えなかったことが見えてくるから面白い。

一通り校閲を済ませるのに約五時間を要した。夜中の二時に寝て、朝起きるともう一度最初からチェックし直した。

次は表紙画像だ。前作の「ポケモンGOには気をつけて」のデザインを、文字だけ変えて活用することにした。アドビ・イラストレーターで作成したファイルなので、文字を「ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました」に差し替えるのは簡単だった。

SIGILという名前のフリーのソフトを使って電子書籍用のフォーマットに変換し、アマゾンのKDP(Kindle Direct Publishing)のページからアップロードした。これで出版手続きは完了だ。後はアマゾンの審査に合格すれば誰でもアマゾンのサイトで購入できるようになる。

前作を出版する際は、電子書籍フォーマットへの変換、表紙画像の作成や、KDPでの出版申し込み方法についてネットで調べながら試行錯誤したので、小説を書き終えた後、出版申し込みを完了するまでに何日もかかった。今回は手順が分かっているので非常に楽だった。文章さえ完成すれば、電子書籍フォーマットに変換して出版するまでの作業は二時間もあれば十分だ。

本の価格は「ポケモンGOには気をつけて」と同じ五百九十円に設定した。今回も無料キャンペーンを打つべきかどうかが悩みどころだった。無料キャペーンを実施すれば、有料では望めないほどの数の読者に読んでもらえるが、お金にはならない。しかし、前作は五日間の無料キャンペーンを打って千冊以上ものダウンロードがあったからこそ、アマゾンの検索で上位表示されるようになり、有料になってからもそこそこ売れたのだ。考えた挙句、五日間ではなく二日間だけ無料キャンペーンを実施することに決めた。二日間の無料期間中に数百冊のダウンロードがあれば、検索で上位表示されるようになるだろう。

アマゾンの審査が終わって「販売中」という表示になったのは午後九時過ぎだった。僕は早速、二日間の無料キャンペーンが実施されるように設定した。

こうして、ナナピーは専業のプロの物書きの道を歩み始めたのだった。

***

翌朝、僕は会社勤めをしていた時と同じように、七時に家を出た。会社の近くのドトールでハムタマゴサラダとコーヒーのセットでゆっくりと朝食を摂りながら、日経新聞電子版を読み、楽天証券のアプリのニュース機能で昨夜の欧米市場動向を把握してから出社するのが従来の日課だった。しかし、もう通うべき会社がなくなったので僕は錦糸町を目的地として選んだ。

錦糸町駅に行ったのは、ポケモンGOのトレーナーレベルを上げるためだった。自分をポケモンGO作家としてブランディングするなら、レベル27では不足だと思った。日本でのポケモンGOの開始から約四十日が経過した現時点でレベル27は一般人としては相当なハイレベルだ。しかし、ネットで目にする猛者たちはレベル30を超えており、僕も猛者、すなわちエキスパートの仲間入りをしておきたかった。

東京都内でポケモンを乱獲できる場所としては世田谷公園、上野公園、代々木公園、日比谷公園、新宿御苑などが有名だが、僕の調査によると最も効率の良い場所は錦糸町駅南口だった。移動せずに三つ以上のポケストップにアクセスできる場所が数ヶ所存在するので、数分ごとに場所を変えることにより、モンスターボールの収集とポケモンの捕獲を休みなく継続することが可能だ。また、誰かが四六時中ルアーモジュールを使用しているのでポケモンの出現頻度が尋常ではない。

ちなみに、ルアーモジュールとはポケストップで使用すると半時間だけポケモンの出現確率を高められる道具で、そのポケストップの周囲にいるプレイヤー全員が恩恵に預かることができる。ポケモンのアプリの中で購入するか、レベルアップ時のボーナスとしてもらえるアイテムだ。

錦糸町駅南口の改札を出るとスマホに神経を集中している老若男女が目に入る。大学生、フリーター、失業者、定年退職者、無職の中年女性、浮浪者風の男性……。僕はその中に入ると年令的にも外観的にも平均的な存在に見えそうだ。

腹が減っては戦は出来ない。信号を渡ったビルの中にあるドトールに行っていつものセットを注文し、朝食を食べながら日経電子版を読み始めた。待てよ。日本を中心に世界経済の動きに精通することはビジネスマンにとって基本中の基本と考えて、入社以来毎日相当な時間を日経を読むことに費やしてきた。しかし、ポケモンGO作家にとって世界各国の経済政策、企業ニュース、為替動向などにどれほどの意味があるというのだ? 降格されて総務部の柳原課長の部下になった時点で、既に僕は世界経済動向に注意を払う必要のない人間になったのではないか?

フリーの作家になって収入の額も覚束ない僕は、日経電子版に毎月四千円もの料金を払える状況にない。僕は直ちにスマホで解約手続きをした。今後は作家として社会ニュース、エンタメ関係などの方が優先度が高い。記事の質やスピードは不満だが無料で読めるLINEニュースで我慢しておこう。日経電子版は無料会員でも概略を読めるし、詳しく知りたい部分は、従来通り楽天証券のマーケットスピードというアプリで、日経テレコンを事実上無料で活用できる。

頭の切り替えができてすっきりした気持ちでドトールを出た。錦糸町駅南口のポケモン・トレーナーの数は先ほどの倍以上に膨れ上がっていて、数ヶ所に異様な人だまりが形成されていた。僕はとりあえず一番手前の人だまりの端に立ってポケモンGOのプレイを開始した。

ポケストップの大半で誰かがルアーモジュールを使っており、画面には花吹雪が舞っている。今日の僕のプレイ目的はトレーナー・レベルを上げるためのポイント獲得なので、ポッポ、ピードル、キャタピーの三系統のポケモンの優先度を上げることにした。レベル27までの僕のデータを解析すると、ポイントの四割はポケモンを進化させるときに得られるポイントであり、十二個のアメで進化させられるポッポ、ピードル、キャタピーの三系統のポケモンを集めることが重要だった。

各ポケストップでは約五分ごとにモンスターボールを取得可能なので、その場所からアクセスできるポケストップでボールをもらってから、ポケモンの捕獲を行う。ボールを使い終わると、隣の人だまりに移動して、そこのポケストップでボールを取得し、ポケモンの捕獲を行う。そのようにして数ヶ所の人だまりを、三~十分ごとに移ることによって、休みなくポイントを集め続けることが出来る。

僕は昼過ぎまで五時間ほどその作業に集中し、さすがに疲れたのでコンビニで弁当を買って錦糸公園のベンチに行って休憩した後、再び錦糸町駅南口に戻り、陽が落ちるまでポケモンGOのプレイに没頭した。夕方になると通勤帰りのサラリーマンが加わって、錦糸町駅南口の広場はポケモンGOの戦場と化し、異様な雰囲気になってきた。どっと疲れを感じて、そんな場所から逃げたくなった。僕は錦糸公園に戻り、暗くなったベンチで今日捕獲したポケモンのアメを使って進化の作業を行った。

結局、一日で約十八万ポイントを獲得し、僕のトレーナーレベルは28に上がった。ひと回り偉くなった気分になり、牛丼チェーンで夕食を食べてアパートに帰った。

従来と違うのは、自分の周囲にレベルアップについて自慢する相手が居ないという点だった。会社勤めをしていれば「キミのレベルはいくつ? 僕は28だけど」と自慢できる相手がそこら中にいるし、ポケGO好きな客先を訪問して「実は私、昨日28になりました」と言えば「七田さんはもっとお若いのかと思っていましたが」と必ず言われるので「私は二十六才です。28はポケモンGOのトレーナーレベルです」と答えると「それはすごい」と話が弾む。会社を辞めた今、フェイスブックやツイッターにレベル28のキャプチャー画像を載せて「今日レベル28になった」と書くのでは孤独な自分を見透かされるような気がする。

僕はポケモンGO作家としてのナナピーのブランディングの為にトレーナーレベルが必要なのだ。無駄に遊んでいるわけではない。これは男としての真剣勝負だ。翌日の日曜日は午前七時に家を出て錦糸町駅南口でポケモンGOに集中し、午後十時にクタクタになってアパートに辿り着いた。帰宅した時には、僕のトレーナーレベルは30になっていた。

レベル30はひとつの区切りだと思った。これで僕は誰から見てもポケモンGOのエキスパートだ。明日からは、ポケモン小説の第三弾に着手しよう。達成感に満たされて眠りについた。

第四章 損害賠償請求

九月五日の月曜日、寝過ごしてしまって、トーストとコーヒーで遅めの朝食を食べていると、ピンポーンとチャイムが鳴った。

誰だろう? 宅配が届く予定はないし、予告なしで母が上京したのではないだろうか。会社を辞めて作家になったと言えば母が腰を抜かすかもしれない……。

玄関のドアを開けると黒いパンツスーツの女性が立っていた。二十代後半と思われる凛とした美しい女性だ。ハイヒールを履いているせいもあるが、数センチ高い床に立っている僕が見上げる程に背が高い。まさに僕が好きなタイプの女性だったので、胸がキューンとなった。

「私、こういうものです」

彼女は「弁護士 比留間果林」と書かれた名刺を差し出しながら、左の襟の金色のバッジにちらりと視線を向けた。

「へぇー、弁護士さんですか。僕なんかに何のご用でしょう?」

「ちょっと上がらせていただいていいですか?」

「勿論です。どうぞどうぞ」

食卓の椅子に案内した。この部屋に女性が入るのは初めてだ。しかも飛びっきり僕のタイプの女性が。

「コーヒーにミルクと砂糖はどうなさいますか?」

「おかまいなく。じゃあ、ブラックで」

最近保温ステンレスポット付きのコーヒーメーカーを買ったのがこんな時に役立った。

「『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』はメチャメチャ面白いですね。夢中で読みました」

「ありがとうございます。一作目の『ポケモンGOには気をつけて』も面白いですよ。ペンネームで出版したのに僕の住所が分かったということは、アマゾンの弁護士さんですか?」

「いいえ、七田さんがお勤めの会社が、うちの弁護士事務所のクライアントなので」

「僕は先週辞表を出して退職しましたから、もう社員じゃないですけど」

「『これで会社を辞めました』は七田さんご自身の経験と非常によく似ているようですが、降格して総務部に異動になったのは先週の始めの事ですよね? その小説が木曜日の夜に出版されたというのは、一体どんなカラクリがあるのでしょうか? 小説が先に存在していて、そうなるように行動したという可能性も考えましたが、会社の動きを七田さんがコントロールするのは不可能に近いですから……」

「えへん。僕は辞表を出した日に作家として生きていく決心をして、あの小説を一日半で書き上げたのです」

「すっごーい! 爆速、いや、超速ですね! 速筆で有名なラノベ作家の西尾維新に匹敵するスピードです。七田さんの場合は、小説を書いただけじゃなく、表紙までつけて出版を完了させたわけですから、西尾維新を上回る超爆速ですよね。日本一!」

ちょっと調子が良すぎる口調だなと思ったが、こんな美女からそこまで褒められて嬉しくないはずがない。

「それほどでも……。まあ、実際に起きたことをそのまま小説として書いたから短時間で完成しただけですよ」

謙遜しながら自慢した。

「でも、後半は創作ですよね。実際には総務部で一般職の仕事をさせられただけであって、スカートをはかされたわけではないでしょう?」

「もし辞表を出していなかったら、今頃はスカート姿で働かされているはずです」

「虐めのエピソードはかなり誇張されていると感じましたが実際はどうだったんですか?」

「勿論、小説ですから、何倍にも誇張してあります。まあ、僕の気持ちとしては小説に書いたのと同じぐらいショックだったんですけど……」

「部長と課長が共謀したとか、最終的に企みを暴かれて左遷されたというのも創作ですよね?」

「推測と願望を小説にしたまでです。現実世界の僕は企みを暴く前に辞表を出しちゃったから、にっくき部長と課長の左遷は夢に終わりましたが」

「ちょっとまずいと思いません? 『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』を読めば、業界に詳しい人なら企業名を推測できますよ。山崎部長と新藤課長を実名で登場させたのは決定的にまずかったですね。ハキダメ課の柳田課長が、総務部の柳原課長であることもすぐに分かります。三人から名誉棄損で訴えられたら、七田さんは確実に負けますよ。それ以上にまずいのは、会社の評判を落とさせることです。このご時世、世間からブラック企業の疑いをかけられたら会社の損害は甚大です。そうなれば、会社から億単位の損害買収請求を受けることになる。七田さん、このままだとアウトですよ!」

彼女の話を聞いていて冷汗が出て来た。顔から血の気が引いて頭の中が真っ白になった。

「そんなつもりはなかったんです。今すぐ出版停止にします。ちょっと待っていてくださいね。これからアマゾンのサイトで本の登録を削除しますから」

「もう遅すぎます。土、日に大量にダウンロードされたようです。男性社員がスカートをはかされるという設定にインパクトがあるので、ツイート、リツイートの数もハンパじゃないですよ。今出版を取り下げたら、ブラック企業が、辞表を出した後も社員に圧力をかけていると言われて、会社としてはさらに被害が膨らむでしょうね」

「僕、どうしたらいいんでしょうか? もう破滅ですか……」

「どうすれば会社と七田さんの両方が被害を受けずに済むのか、解決策を模索するために私が派遣されたのです」

「お願いです、助けてください。何でもしますから」

「昨日の夕方、おたくの会社から相談を受けた時点で、七田さんの辞表を保留にするように言っておきました。すなわち、明日の九月一日からも、七田さんは社員のままです。総務部に所属した状態で有給休暇を消化している状況だと思ってください。九月からも給料がもらえますよ。年末にはボーナスも」

「すばらしい! それは助かります」

「要するに、七田さんと会社は対立関係にはないということです。七田さんはペンネームでのツイッター・アカウントはお持ちですか?」

「ツイッターは『ポケモンGOには気をつけて』を出版した時にナナピーという名前のアカウントを作りましたが、それっきり何もツイートしていません」

「じゃあとりあえずナナピーのツイッターアカウントを使いましょう。『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』を出版したことを発表してください。その後で、小説の内容は事実とは全く無関係であることをツイートするわけです。適切な内容をツイートしないとヤラセと思われて逆効果になりかねませんから、一語一句私の指示通りにツイートしてください」

「おっしゃる通りにします。他にもできることはないでしょうか?」

「小説の続編を書いてください。営業部の部長と課長の悪だくみと思ったのは早合点で、実は会社の危機を救うために部長と課長が考案した策略だったのです。勿論、執務時間中にポケモンGOに興じた七田さんを罰せざるを得なかったわけですが、一定の期間が経過したら降格命令を撤回して、救済するつもりだったということにしましょう。ハキダメ課の柳田課長は、表面上は厳しくても、実は人情味あふれる上司で、失恋して自殺寸前だった主人公を救った、とかなんとか……」

「お任せください。三作目は『ポケモンGOは早合点』という題で、会社を舞台にした恋愛小説にします。今すぐ書き始めますから」

「会社と七田さんの行動の整合性という観点でチェックしたいので、あらすじの段階で私に見せてください」

「わかりました。今日中にプロットを作ってみます」

「それでは明日にでも会社との会議を設定します。できれば明朝までにプロット案を私あてにメールで送ってください。明日の会議で、会社と七田さんの間に完全な和解が成立するようにトライします」

「どう感謝してよいのか分からないほどです。本当にありがとうございました」

「まだ勝負は明日ですよ。会社側がどう出るか、私はお約束できる立場にありません。七田さんとしてはとにかく私のアドバイス通りにすることが、破滅を逃れるための唯一の道だと思ってください」

「ご心配なく。おっしゃる通りにします」

会議の時間が決まったらメールで教えてくれることになった。玄関から送り出した時、「ポケモンGOは早合点」には美人女弁護士を登場させようと心に決めた。

***

第三作「ポケモンGOは早合点」のプロットの作成に取り掛かった。

主人公の七川航太に総合職復帰と降格の撤回の辞令が出そうになるのを、美保の命令を受けた航太が人事部に一般職のままにしてくれと願い出るというのが「ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました」の最終部分だった。

「ポケモンGOは早合点」の冒頭部分では志保と婚約した航太を志保の部下のまま働かせるべきではないという人事部の判断により、航太は人事部の一般職として異動になる。航太はお茶出しの際に耳にした役員の会話により、山崎部長が左遷された人事には裏があることを知る。実は、その関連企業の社長には背信行為の疑いがかけられており、山崎部長は飛ばされたフリをして関連企業に入り込み、会社の経営陣への恨みつらみをぶちまけることで、関連企業の社長の気を引こうという策略なのだ。

山崎部長は関連企業の社長の悪事の実態を暴き出し、本社を危機から救うことになる。一方、総務部ハキダメ課に異動させられた新藤課長は、柳田課長が恐ろしいサディストであるという噂の真相を探る任務を帯びている。新藤課長には一般職への降格辞令が出る。人事部から一般職は全員制服着用を徹底すべしとの通達が出るが、上司の柳田課長が身を挺して役員に訴え、新藤課長がスカートで仕事をするのは一日だけで終わることになる。

航太は人事部一般職として勤務しながら志保とデートする毎日を送る。多忙な総合職の笹川志保が仕事を終えるまでポケモンGOをしながら二時間も待つ日々が続く。ある日、航太はポケストップで美人女弁護士から声をかけられ、酔った勢いでホテルで一夜を共にするが、翌朝ホテルから出てくるところを笹川志保に目撃される。

笹川志保は女弁護士に決闘を申し込む。決闘の方法はポッポ・マラソンだ。土曜日の午前七時に日比谷公園で集合し、二人同時にポケモンGOのプレイを開始する。午後七時までの十二時間に捕獲したポッポのCP(ポケモンのバトルでの強さを表す数字)を合計して勝敗を決める。

決闘の日、笹川志保と女弁護士はお互いに策略を巡らせながらポッポ・マラソンを競う。太陽が頭上に来る頃、二人の間に不思議な連帯感が芽生え始める。陽が落ちて午後七時になると十二時間歩きながらポッポを追いかけた二人の身体はボロボロになっていた。二人の勇者は抱き合ってお互いの健闘を称え合い、各々その場でポケモンボックスの中のポッポ百数十匹全部を博士に送り返す。

あっけにとられて見ている航太の前で、二人は今後航太を「共有」することを誓い合う。

「共有」された航太がどうなるのか、笹川志保と女弁護士はどんな関係になるのかについてはあやふやにして物語を終わらせることにした。レズの二人が渋谷区役所に届けを出して夫婦に準じる関係となり、航太が二人と一緒に暮らすという結末も頭に浮かんだが、同性愛のイメージを関連付けると、笹川志保、女弁護士、会社から名誉棄損だの損害賠償だのと言い出される可能性がある。それに、あやふやに終わらせておく方が、将来続編を書く場合に都合が良い。

僕は六つの章からなるプロットを比留間弁護士にメールで提出した。

午後五時半ごろに比留間弁護士から電話が入った。

「七田さん、会社との会議は明日の午前十時に人事部の横の第二会議室で開催することになりましたから、遅れないように来てください。プロットを読みましたが最終章が走れメロスっぽい雰囲気で感動的でした。美人弁護士と美人の彼女が戦うという設定はポケモンGO小説らしくて楽しめました。あれ、私と笹田美保さんを想定して書いたんですよね?」

「えへへ、ご想像にお任せします。じゃあ、明日はよろしくお願いします」

と言って電話を切った。

第五章 会社との和解

水曜日の朝、一週間ぶりに会社に足を踏み入れた。

僕としては非常に気まずかった。先週、人事部に退職届を出しに行く前に柳原課長に悪態をついたことが悔やまれる。人生、何が起きるか分からないのだから、わざわざ敵を作るような言動は慎むべきだ。今日柳原課長に会ったら素直に頭を下げよう。

社員の中に「ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました」の著者のナナピーが僕のことだと知っている人は何人ぐらいいるのだろうか? できれば僕の作品であることは隠しておきたい。ハキダメ課で課長に虐められるくだりまでは実話と同じだから構わないのだが、一般職の制服を着て働き、笹田美保と付き合う(しかも総合職復帰を断れと命令されるような関係になる)という部分は、それが僕の隠れた願望であるとの誤解を招くかもしれない。女装願望を持っているとか、強い女性からの被支配願望があると噂されたら僕は会社に居づらくなる。

もうひとつ気がかりだったのは笹田美保の受け止め方だった。美保は元々好きなタイプの女性だったが、憧れていたというほどではない。それどころか、降格後には掌を返したように侮辱されて、美保にはがっかりしていた。「ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました」の中では主人公の相手役としての都合上、美保を正義の味方に仕立て上げ、外観も大幅に美化して描いた。この小説は僕からの事実上の愛の告白だと美保に誤解されたら困る。他に彼女が居るわけではないから美保と付き合ってもいいが、まずは僕に侮辱的言動をしたことについて反省し謝ってもらうことが前提だ。

人事部の横の第二会議室に行くと、人事部長と昨日の女弁護士が向かい合って座っていた。

「七田さんは私の隣の席よ」

僕は人事部長と目を合わせないようにして女弁護士の隣に座った。

他に誰が出席するのだろうか? 山崎部長と新藤課長は相当怒っているに違いない。柳原課長とは会話するのも怖い。

ほどなく柳原課長と笹田美保が一緒に入室した。

「美保まで出てくるとは……」

とつぶやくと、美保が眉をしかめて

「『笹田さんまで出席されるとは』でしょう? 私の方が上司なんだから」

と僕に言った。

小説の中で笹田美保を主人公の相手役にしたのは間違いだった。もっと性格の良い女性社員を選べばよかった……。

「私と笹田さんが共謀して主人公を虐めるという話が面白かったわ。その話で笹田さんと盛り上がっていたのよ」

柳原課長に低い声で言われて僕は震えあがった。

その時、山崎部長と新藤課長がブスっとした顔で入ってきて僕をにらみつけた。

最後に人事担当の逆瀬常務が入って来た。役員まで出席するということは、会社は本気なのだと緊張した。

「おはようございます。それでは七田航平さんの『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』の出版によって予想される諸問題の対策会議を開催します。本日は比留間弁護士にもご出席いただいております。比留間先生、よろしくお願いいたします」

「APNGでリスク・マネージメントを担当している弁護士の比留間果林でございます。会議に先立って、昨日七田さんと個人面談を行い、解決策について協議しました。七田さんは『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』の前半が七田さん自身の体験を基に書かれたものであることを認めたうえで、登場人物のネーミング等において軽率だったことを深く反省しています。今後起こり得る風評被害などのトラブルを防止するために全面協力すると約束してくれました。御社に対抗する意思はないので穏便な解決が可能と考えます」

「それなら話は早いな」

逆瀬常務のひとことで会議の方向が見えた。

「悪意はなかったと言われても、はいそうですかと許せるような単純なこととは思えません。小説の中で実名で悪者にされた私と新藤課長の名誉回復はどうなるんですか?」

「全くです。総務の柳原課長も、実名では登場していませんが私たちと同じ状況にあります。そうじゃないですか、柳原課長?」

「私としては腹立たしさよりも悲しみが先に立ちます。降格処分の現実を受け止めさせた上で改めて将来に向けて頑張れるようにと思って、厳しい指導を行ったつもりなのに、小説の中では異常性格者として描かれています。七田君に私の心が通じなくて残念です」

僕は柳原課長に心からお詫びの言葉を述べようと立ち上がろうとしたが、比留間弁護士に制止された。

「まさに皆さんが今おっしゃったことについて、昨日七田さんを糾弾しました。七田さんはお詫びの言葉もないとのことで深く反省しています。解決策について打ち合わせましたのでご説明します」

比留間弁護士は立ち上がって、持参した資料を参加者に配りながら話を続けた。

「まず、ポケモン作家ナナピーのツイッター・アカウントを使って、『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』には続編があり、主人公を取り巻く多くの意外な真実が続編で暴かれることになる、と予告します」

「それよりも、あの小説に書かれていることは事実とは異なり、登場人物は実は尊敬すべき人たちだとツイートして欲しいものですな」

「SNSを甘く見てはいけません。部長さんと課長さんの名前の組み合わせを見て、会社名を特定する読者が必ず出てきます。執務時間中にポケモンGOをプレイした結果降格処分になったというのは話題性の高い話であり、飯田橋の会社の若手社員が実際にポケGOで降格になったという話が既にネット検索でもヒットする状況です。今、事実に反するというツイートをさせれば、会社からの圧力によるやらせだと疑われて、ポケGO降格処分も併せて炎上し、会社に批判が集まる危険性があります」

「それはいかん! そんなことになったら被害甚大だ!」

「七田さんが降格処分され、総務部に異動になって、一日中お茶出しをさせられたという話は御社の全社員に広がっていると想定すべきでしょう。全社員を口封じすることは不可能です。むしろ、その事実を肯定した上で、悪意による措置ではなかったというストーリーを組み立てるのが賢明です。そのために七田さんには『ポケモンGOは早合点』という続編を書いていただきます。お手元の資料の二ページ目を開いて続編のあらすじをご覧ください」

資料を開くと、僕が比留間弁護士にメールで送った続編のプロットの要約が箇条書きで丁度一ページにまとめられていた。

「これは面白い!」

と常務が口を開いた。

「しかし登場人物全員が善人だったというのはできすぎていないかな?」

「新たに関連企業の社長という悪役も登場しています。『ポケモンGO・私はこれで会社を辞めました』では不運な主人公が悪い上司たちがいるブラックな会社で散々な目に遭います。ところが、『ポケモンGOは早合点』では悲観的に見えた一つ一つの要素について真相が暴かれるのです。現代の若者は悲観的な状況で四面楚歌と思い込みがちだが、実は自分は多くの善意に囲まれているのだという、人生肯定のメッセージを送る、そんな二部作になります」

「比留間先生のご説明のポイントは理解できるし、私も関連企業の正常化のために飛ばされる役を買って出た部長というヒーローにしてもらって悪い気はしませんが、それこそヤラセと思われませんか? 会社の圧力で無理やり奇想天外な続編を書かされたという噂が広がれば、会社に批判の矛先が向けられます」

「困るよ、それは絶対に困る!」

と逆瀬常務が叫んだ。

「その点はご心配には及びません。七田さんには徹底してリア充を演じてもらいますから」

「リア充? それはどういう意味かね?」

と逆瀬常務。

「失礼しました。若者言葉でリアルライフが充実していることをリア充と言います。七田さんが毎日、幸せな会社生活について画像付きでツイートするわけです。降格や異動の事実を否定するのではなく、降格や異動後のライフスタイルを楽しんでいる様子を前向きに発信してもらいます」

「SNSで軽率なことを発信して、新たな問題を生まないよう、監視が必要だな」

と逆瀬常務。

「七田さんからツイートの原稿をメールで送ってもらって、私がチェックします」

「それなら安心だ」

「しかし、四年目の総合職の男性が降格になって、お茶出しをする毎日をリア充として発信できるのかな? そんなツイートを見ても、幸せな会社生活を送っているとは誰も思わないだろう」

「その点の対策は簡単です。実態を小説の内容に合わせればよいのです。七田さんに一般職の辞令を出し、一般職の制服で勤務させます。七田さんは元々一般職の制服を着て働くことを夢見ていた。それが実現したので幸せいっぱいなわけです」

「ちょ、ちょっと待ってください。そんなことは聞いていません!」

「七田さん、全て私のアドバイスに従うと約束したでしょう? それとも、何億円もの損害賠償請求に晒されたいの?」

「一般職にされて当然だ! あんな小説を出版して、懲罰無しで許してもらえると思ったら大きな間違いだ」

と山崎部長が大きく頷きながら言った。

「私も同意見です。七田君が今後は毎日スカートをはいて仕事をするという条件なら、比留間先生のご提案に同意します」

と新藤課長。

「柳原課長、君の部下の男性に一般職の辞令を出してスカートをはかせることになるが、君の意見はどうかね?」

人事部長が柳原部長の意向を聞いた。

「七田君の場合は全く問題ないんじゃないでしょうか。あの小説は女性になりたいという願望があるから書けるのだと思います。世間からの疑念を招かないためにも、七田君は性同一性障害であることをツイッターでカミングアウトした上で、自分から一般職転換を願い出たということにすべきです。そうすれば会社として前向きにLGBT対策に取り組んでいることを世間に示すこともできます」

「それは名案ですね! 人事部としても大賛成です」

「そんなことをしたら、僕は家族や友達に合わせる顔がなくなります!」

「七田航平として合わせる顔がなくなっても、OL作家ナナピーとして新しい顔ができるのよ。それしかないわ」

比留間弁護士が僕の右手を握って言った。

その時笹田美保が発言した。

「ほっとしました。私は美人で有能な総合職として小説に登場していたから被害はありませんけど、実態を小説に合わせろと言われると、七田君を彼氏として付き合わなきゃならなくなるじゃないですか。七田君がカミングアウトしてOLになるのなら、交際する義務はありませんよね?」

「勿論です。できれば女友達として仲良くしていただければ助かります。念のために申し添えますが、ナナピーの取り合いのために私と決闘する必要はありません」

比留間弁護士の冗談は全員に大うけで、会議室は笑い声に包まれた。

「それでは皆さんのご賛同をもって本日の会議は終了します」

「待ってください! 他にも方法はあるはずです。僕は賛成していません」

「七田さん、冷静になって。今の会議で会社としての対応策が決まったの。それに応じるかどうかは七田さんの自由よ。もしどうしても提案に応じられないという場合は、今日の午後に七田さん抜きで会議が開かれることになるわよ。非常に厳しい対抗策が打ち出されるのは確実だから、七田さんは一生を棒に振ることになるけど、それでもいいの?」

「……」

「これは私個人としての意見だけど、『イエス』と答えて新しい形の幸せを手に入れた方がいいわよ。一般職ならお給料は少ないけど残業も少ないから、作家活動を続けられるわ。もし『ノー』と言ったらどうなるか分かってるの? 損害賠償を請求されるだけじゃなく、上司を陥れようとして妄想を小説に書いて発表した異常性格者として世間の目にさらされるのよ。友達からは白い目で見られるし、ご家族にも辛い思いをさせることになるわよ。カミングアウトの方がずっとマシ、いえ、ずっと前向きで好感を持って受け止めてもらえるんじゃないかな」

「でもスカートをはかされるんですよ……」

「気づいていないみたいだけど、七田君ってとてもきれいなのよ。男性としてはド貧民な外観で女性からは全く相手にもされず底辺に喘いでいたと聞いたけど……。細身なだけじゃなくて、小顔だし美しい肌をしているわ。昨日私が初めて会った時の第一印象は『可愛い』ということだった。そうじゃなければ、私はもっと厳しい態度でビジネスライクな話をしていたと思う。女性としての自分の容姿に自信を持ちなさい」

「急にそんなことを言われても……。」

男性としての外観の客観的評価がそれほど低かったと知らされて、立っていられないほどのショックだった。自分が男性としてそんなに惨めな存在だったとはつゆ知らず、この身を人目に晒し続けていたのか……。僕は七田航平に関する記憶を全社員の記憶から消してしまいたいという衝動にかられた。

「さあ、返事して。イエス? ノー? もしノーなら、今すぐ会社から出て行きなさい。次回は恐ろしい敵として再開することになるわよ」

「比留間先生に見放されたら、僕はお終いです!」

「イエス? ノー?」

「イ、イエスですけど……」

「ファイナルアンサー?」

「はい、ファイナルアンサー……」

「ありがとう、七田君。私が最後までサポートしてあげるから、しっかりついてくるのよ」

比留間弁護士は立ち上がり、僕は背中に隠れるように後を追った。隣の人事部の部屋に行き、窓を背にして座っている人事部長の席まで歩いて行った。

「七田さんから会議の結果を全面的に受け入れる旨の確認が取れました」

「ああ、もう書類の作成を指示しましたよ。そちらのテーブルでお待ちください」

僕たちは人事部長が指さした部内打ち合わせ用の四人掛けのテーブルまで歩いて行った。しばらく待っていると、人事課の篠田主任が書類を持ってきた。

「七田航平君は一般職への転換を希望するのね? 総合職転換申請書の書式を流用したものを印刷してきたから、ここに署名捺印して」

「ハンコは持ってきてないんですけど……」

「拇印でいいわ、はい、この印肉を使いなさい」

僕は一般職転換申請書と書かれた書類に署名捺印した。

「一般職の制服は総務部でもらえばいいんだけど、恥ずかしいでしょうから私が電話してあげるわ」

「やっぱり制服を着なきゃダメなんでしょうか……」

「さっきも部長から必ず制服を着用させるようにと念を押されたわ。十一号ぐらいかな?」

「十一号って女物の服のサイズのことですよね?」

「性同一性障害なのに自分のサイズも把握していないの?」

「実際には、性同一性障害というのは作り話で……」

「七田さん、その点を否定したらお終いよ。七田さんは子供の時から自分の身体が男性であることに違和感を感じて、悩み、苦しんできたんでしょう? 今回、勇気を出して自分が性同一性障害であることをツイッターでカミングアウトするんじゃなかったの?」

「そ、そういうことですけど……」

篠田主任は総務部に電話するために席を外したがすぐに戻って来た。

「スカートをはいて航平じゃヘンだから、通称の使用に関する願い出を提出してはどう? 七田君の女性名は何というの?」

「女性名なんて考えたこともありません」

「ペンネームを通称にするのがいいかも。でも七田ナナピーでは、シリアスじゃないと思われるわね。カタカナのナナにしなさい。七田ナナ」

「可愛い名前だわ。カナ書きだと冗談っぽい感じもするけど、社外との接触が少ない部署だし、それでいいんじゃない?」

と比留間弁護士も賛成した。

篠田主任が通称の使用に関する願い出書の書式を取りに行ってきて、僕は通称欄に『七田ナナ』と記入して署名捺印した。

その時、総務課のアラフォーの一般職の女性が制服を届けに来た。

「坪内さん、ありがとうございます。この子に着せてみて十一号か十三号かを選びますから」

と篠田主任が言った。

坪内は帰り際に僕の耳元で言った。

「やっぱり一般職の辞令が出たのね。そうなるんじゃないかと思っていたのよ。四年目で三期降格ということは新入社員と同格だから総務部の一般職では一番下になるわね。部長席の雑用はあなたにやってもらうことになるわ」

篠田主任に人事部の小部屋に連れて行かれた。僕は服を脱ぐように言われ、制服を試着させられた。なぜか比留間弁護士もついてきて興味津々の目つきで僕を見ている。

「驚いた。多少小柄でも、十一号のジャケットが合うほど上半身の小さい男性がいるとは思わなかった。スカートのウェストはきつそうだけど、ヒップはだぶついているわね」

「ウェストは努力すれば細くなりますよ。女性になったらお尻は大きくなるでしょうし」

と比留間弁護士が口をはさんだ。

「一般職になってもお尻は大きくなりませんよ」

と僕は口を尖らせた。

「そうですよね。じゃあ、十一号にしておきましょう」

篠田主任は僕を完全に無視して比留間弁護士に言った。

「そこに立って。社員証用に写真を撮っておくわ」

デジカメを手にした篠田主任は僕は壁際に立たせて何枚か写真を撮った。

「オーケー。勤務に戻っていいわよ。十三号の制服は坪内さんに返しておきなさい」

篠田主任に言われて僕は青ざめた。

「こ、この格好で総務部に行けと……」

「あたりまえじゃないの。ナナの職場なんだから」

「靴が男物ですけど」

僕は総務部に行けない理由を探そうと必死だった。

「私のサンダルを貸してあげるわ。待ってて」

篠田主任は部屋から出て行ったが、ほどなく白いペタンコのサンダルを手に戻って来た。僕は仕方なくそのサンダルに履き替えた。

「バカねえ。ソックスを脱ぎなさい。東北の過疎地の村役場の職員じゃないんだから、スカートにそんなソックスのままサンダルを履くのはヘンでしょう。でもナナ、あんた水虫じゃないでしょうね?」

「水虫なんかじゃないです」

僕は水虫を疑われて腹を立てながら素足になりサンダルを履いた。

「あらイヤだ! 足の指に毛が生えてるわ。薄いけどすね毛も目立って、醜悪としか言いようがない!」

醜悪と言われたのは生まれて初めてだった。僕の心は深く傷ついた。

「篠田さん、今の言葉は彼女に対するハラスメントになりますよ。カミングアウト後はナナを女性と思って発言してください」

「彼女」

と言われて、僕は真っ赤になった。

「すみません、以後気をつけます。でも、私が言わなくても、このままでは他の人からキモイと思われるのは確実ですよね」

幸運なことに、僕は小中高校生時代に激しい虐めを経験していない。人から本気で「キモイ」と言われたのも生まれて初めてだった。僕は泣きたくなった。

「篠田さん、ナナが深く傷ついてるみたいですよ」

「あっ、いけない。もう二度と言わないから、ゴメンネ、ナナ」

二度と言わなくても、僕は忘れない。

「自然に一般職として受け入れられるためには、少なくとも脱毛が必要ですね。顔の髭も脱毛しないと厚化粧に頼ることになりますから、顔面も脱毛させましょう。髪型も男性っぽいので美容院に行かせた方がよいでしょうね」

「でも、そんなお金は……。僕、一般職の新入社員と同じ給料しかもらえないんでしょう?」

「スカートをはいて僕はないでしょう。私と言いなさい。脱毛と美容院の費用については部長に相談してみるわ。ちょっと待ってなさい」

篠田主任は部屋のドアのところで振り返って、比留間弁護士に言った。

「比留間先生、ナナの面倒は私が見ますからお帰り頂いて結構ですよ」

「興味があるのでもう少しお付き合いさせてください。脱毛は評判の良いクリニックを知っていますから私が連れて行ってもよろしいですよ。あっ、その分の時間は請求から外しますから」

篠田主任は微笑んで

「できるだけ早く戻りますので」

と言って出て行った。

「比留間先生、これってマジでやってるんですよね? 僕、本当にこんなことをするしかないんでしょうか?」

「まだそんなことを言ってるの? 書類も提出済みなんだから、あなたは七田航平じゃなくて七田ナナなのよ。篠田さんは醜悪とかキモイとか言ったけど、ナナにはその制服がとても似合っているわ。すごく可愛いから、ムダ毛などの不似合いな点が、却って目立つのよ。誰に見られても恥ずかしくないちゃんとしたOLになれるように手伝ってあげるから、私を信じて」

「ありがとうございます。てか、ちゃんとしたOLにしてもらうのにお礼を言う気持にはなれないんですけど……」

その時ドアが開いて篠田主任が戻って来た。

「ナナ、喜びなさい。脱毛と美容院の費用は会社持ちになったわよ。比留間先生、LGBT対策費の枠を新たに設けるという部長判断なんですが、予算が承認される前に支払いを起こすのは面倒なので、APNGで払って、雑費として請求していただけませんか? そうすれば弁護士費用の予算で処理できますので」

「お安いご用です。ところで、ナナには大至急小説の続編を書いてもらわなければなりませんので、書きあがるまで数日間休暇を与えていただけませんか?」

「部長に相談しておきますが、部長は席を外したので返事は午後になります」

「それでは、メールか電話で私にお知らせいただけます?」

篠田主任は比留間弁護士とスマホのメールアドレスと電話番号を交換した。

「じゃあ、私はこれからナナを美容院と脱毛クリニックに連れて行きます」

「その前にナナを総務部長と柳原課長に挨拶させておきたいんですけど。職場復帰というか、一般職としての勤務初日ですから、黙って外出させると後でナナが叱られるといけません」

「それもお引き受けします。私がついて行けば短時間で済むでしょうし。ナナ、十三号の制服も忘れないで」

僕は比留間弁護士について部屋を出た。フロア全員から軽蔑の視線を浴びている気がして、僕は比留間弁護士の背中に額がつきそうになるほど、腰をかがめて歩いた。

「ナナ、背筋を伸ばさないと、却ってブスに見えるわよ」

「ブ、ブ、ブ、ブスだなんて、生まれて初めて言われました……」

「ゴメン、私としたことが。篠田さんのことは言えないわね。とにかく背筋を伸ばせばスタイルが良く見えるのよ。言う通りにしなさい」

エレベーターの中では奥の隅の方を向いて立った。

「ナナ、不自然な行動をすると却って目立つのよ」

僕は比留間弁護士のお尻を手で押しのけて、長身の比留間弁護士とエレベーターの奥の壁の間に割り入った。

「ナナ、一般職の制服を着ていて助かったわね。そうでなければ痴漢で訴えるところよ」

「けっしてそんなつもりは……」

総務部の部屋に入ると、間もなくウォーッという声が湧き上がった。男性社員たちが僕のスカート姿に気づいたのだ。女性社員からニヤニヤとした視線が浴びせられるのを感じて、僕は真っ赤になったままうつむいた。

「柳原課長、適応化に関する諸手続きのため七田ナナさんをしばらくお借りします。その前に本人が柳原課長と部長さんにお詫びかたがたご挨拶をしたいとの意向でしたのでお連れしました」

比留間弁護士から肘でつつかれ、僕は部屋に入る前に教えられた通りの言葉をしゃべった。

「このたびの私の不始末や数々の失礼について寛大な処置をいただきましてありがとうございました。心を入れ替えて職務に励みますのでどうぞよろしくお願いいたします」

「私は何とも思っていないから頑張りなさい。私は一般職の経験がないからよくわからないけど、OLとしての心得については総務課の坪内さんの指示に従いなさい」

柳原課長は僕を総務部長の席に連れて行った。比留間弁護士もついてきた。

「部長、七田さんが今日から一般職として復帰しました。七田ナナさんということになったそうです」

「七田ナナです。心を入れ替えて職務に励みますのでどうぞよろしくお願いいたします」

僕は棒読みのように繰り返した。

「いやあ、驚いたな。こんなに美人になるとは思わなかったよ。胸が小さいことを除けば完璧だよ、アッハッハ」

「失礼ですが、今のは明らかなセクハラ発言に該当します。今後は七田ナナさんを女性と認識して、発言にはご注意ください」

「こちらはどなたかな?」

部長はムッとした様子で柳原課長に聞いた。

「APNGの比留間弁護士です」

「い、今のは失言でした。今後は気をつけさせていただきます」

部長が青い顔をしてお辞儀したので、僕は内心ガッツポーズをした。

それから僕は総務課の坪内に挨拶がてら十三号の制服を返却した。

「じゃあ、これから美容院に連れて行ってあげる」

総務部の部屋を出てほっとひと息ついた僕に比留間弁護士が言った。

「急いで服を着替えますからお待ちください」

「着替える? 制服のままでいいわよ。というより他に女性用の服は持っていないでしょう?」

「まさか、女性用の服で外出しろと?」

「分かってないのね。ナナは性同一性障害についてカミングアウトした結果、会社の暖かい配慮により今日から正式にOLになったのよ。もし今後人前で男装したら、今日の会社との合意に違反したとみなされるわよ」

「そんなこと聞いていません! それではまるで女になったみたいじゃないですか!」

「ナナって頭が悪いの? ナナは今日、社会的に女性になるということを正式に約束したんだということが理解できていないの?」

「社会的に女性、ですか?」

「『社会的に女性になった』というのは普段の生活や会社勤めにおける性別が女性になったということよ。『法律的な性』は戸籍の性別変更申請をしない限り男性のまま。さらに言えば『肉体的な性』は女性ホルモンの投与や性転換手術をしてはじめて女性になるし、『生物学的な性』は全細胞の遺伝子を入れ替えない限り一生男性のままよ」

「難しい言葉を並べずに、分かりやすく説明していただけません?」

「大学は出てるんでしょう? ナナは今日から女の子だから服装や言動は女の子として恥ずかしくないように自分を変えていくの。それが社会的な女性化よ。性転換手術をして男性とセックスできる身体になったり、戸籍を変更して男性と結婚できるようになるのは将来の課題。これで分かった?」

「ひどい……。僕、比留間先生に騙された気分です。昨日のお話しとは全然違うじゃないですか。次から次へと条件が上乗せされて。今の比留間先生のお話だと休日でも女装しなきゃならないわけでしょう?」

「何度言ったら分かるのかしら? 女装じゃなくて、ナナは今日から女の子になったんだから、女の子の服しか着られないの。今日家に帰ったら男性用の服は全部捨てるのよ。有り金をはたいて女物の服を買いなさい。女物でもパンツはダメよ、スカートかワンピースだけ。マキシのスカートに見えるフェミニンなワイドパンツなら許すけど」

「いつまでそんなことをしなきゃならないんですか?」

「まあ、続編の出版後一定期間が経過してから絶版にしたとして、それから一定期間経過後なら、性同一性障害でなかったと言い出しても仕方ないかもね」

「一定期間とは?」

「出版後二、三年で絶版にして、それからさらに二、三年経過した時点かな。最短で、今から五年後ぐらいと思えばいいわ」

「五年間も女性みたいにしていたら、性格まで女性になっちゃいますよ」

「当然そうなるわよ。更に言うと、性同一性障害を理由に一般職に転換してもらったんだから、ジェンダークリニックに通って、進捗状況を会社に報告する義務がある」

「進捗状況って、精神的に女性的になっていく状況ってことですか? 勘弁してくださいよ」

「精神的な女性化は当然だけど、女性ホルモンの投与が必要条件だと考えられる。外観上女性に近づく努力をする義務があるから」

「僕、大声で泣き叫びますよ」

「僕じゃないでしょう。泣くのは勝手だけどもう手遅れよ。まず美容院に行くから黙ってついてきなさい」

僕は涙を流す暇もなく比留間弁護士の後を追った。

続きを読みたい方はこちらをクリック!