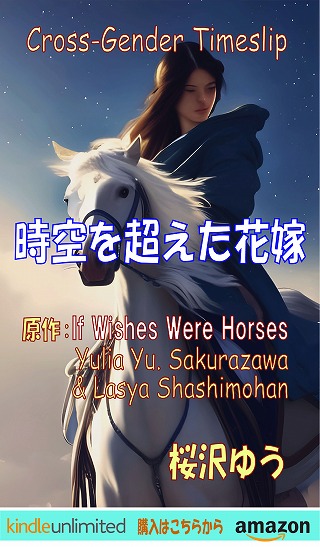

時空を超えた花嫁

【内容紹介】コーグ族の16歳の少女シータと、その生まれ変わりとも言えるインド系アメリカ人男性の24歳のアディの運命的な苦悩と愛を描く長編小説(Cross-Gender Timeslip Story)で、アディは80年前のインドにタイムスリップし、結婚式の朝のシータとして目覚める。本書は英語の小説"If Wishes Were Horses"の日本語版。

第一章 私は動物と話すことができる

私は一見普通の人に見えるかもしれないが、動物と話すことができる。ニュージャージー州エジソンの自宅には広々とした裏庭があり、子供の頃からリスやアライグマなどの小動物とおしゃべりしていた。動物と心を通わせる能力といっても動物の言葉で会話できるのではない。動物たちの持つ電磁場につながるというか――テレパシーと言う方がわかりやすいだろうか。私は動物たちの気持ちを感じたり、彼らの心に浮かぶイメージを見たり、欲望や願望を感じ取ることができる。その才能のおかげで動物の異常な行動の原因を調べたり、行方不明のペットを見つけたり、病気や怪我をした動物を助けることができた。

しかし、私はとても困っている。愛馬ゾロが地面に横たわって汗をかいており、息が重く、弱々しくなっている。彼の心と一体化していると「バーン!」という銃声が聞こえた。銃弾がゾロの体に突き刺さって心臓を貫通するのを感じ、衝撃と激痛を体験した。歯を食いしばっていると、もう一度銃声が鳴り響いて断末魔に襲われた。

しかし、そんなことが起きたはずはない。私はゾロが生まれた日からずっと知っているが、銃弾がゾロをかすめたことさえ一度もなかった。ゾロの母親が亡くなった時に、生後間もない仔馬が私が働いている動物愛護施設に連れてこられた。私はその仔馬が細長い足で立ち上がろうとする姿を見て感動した。よろよろとした膝、柔らかい茶色のふわふわとした毛、まだ見えない優しい目が私の心を溶かした。私はその仔馬にどんな動物よりも強い絆を感じて引き取ることにした。自宅の裏庭に小さな馬小屋を建てて大事に世話をした。それから4年間、ゾロは新鮮な干し草、きれいな水、丁寧な手入れ、そして私という愛情深い友人を持って過ごしてきた。私は大切なゾロに一日たりとも苦しみや痛みを与えたことはない。

それなのにゾロは心に深い傷を負っている。基本的に幸せな馬のはずなのに、なぜか心に強いストレス反応(PTSD)の痕跡が残っていた。動物と心を通わすことができる私は、その不安がゾロの奥深くに刻まれた致命的な被弾の記憶から来ていることに気付いていた。その記憶が繰り返しゾロを苦しめて神経質な状態に陥れるのだ。

ゾロはそんな恐ろしい記憶をどこの誰から引き継いだのだろうか? それは私が解決できない謎だった。ゾロのPTSDのせいで私は無力感に包まれていた。これまで、私はゾロを癒すためにできることなら何でもしてきた。乾いた草の上に座って背中を優しく撫で、ゾロの柔らかな耳に口を近づけて、穏やかな声で癒しの言葉をささやくと、ゾロの呼吸は徐々に正常に戻り、背中を濡らしていた汗も乾いた。ゾロは私の手を嗅いでから、私の胸に鼻先を押し付けた。私は片腕で彼の頭を抱えて、もう一方の腕で背中をマッサージした。

しばらくすると、ゾロはその場に立ち上がった。彼は再び堂々として、確信に満ち、落ち着いた様子に戻っていた。私は美しい馬の隣に立ってジーンズに付着した干し草を払い、ジャケットの襟を引き寄せた。

痩せた私にとって肌寒い春の夕方だった。

鍵のかかった玄関の呼び鈴を鳴らすのは面倒だと思ったので裏口へと回った。裏口のドアには鍵がかかっていなかった。私は家の中に入り、狭い廊下を進んだ。廊下の右側にあるキッチンで、82歳の祖母カヴェリがコンロの前に立っていた。コンロには4つの鍋がせわしなく煮え立っている。祖母は私がキッチンを通り抜けようとする気配を感じたのか私の方に目を向けた。祖母は怒った表情になり、しわだらけの白い手を胸に当てた。

「また驚かせるんだね、アディ! 裏口から入るのをやめてほしいって何度言ったらわかるの? 泥棒かと思ったわ!」

「ごめん、おばあちゃん」

と私は謙虚にあやまった。

「これからは玄関だけを使うようにするから」

気まずくなって立ちすくみ、祖母を怒らせてしまったことを悔やんだ。しかし、祖母は私がすること全てに反対らしく、祖母を喜ばせようとしても却って怒らせてしまうのが常だった。祖母は怒りをたぎらせながら、再び料理に注意を向けた。普段から、私と祖母との会話が長続きすることはほとんどなかった。

ポークカレーやさまざまなスパイスの香りが漂っている。私は吐き気をこらえた。肉食家の一族に生まれたのに、私は肉などの動物性製品が大嫌いだった。家族に背を向けて、基本的に果物、野菜、ベリーなどの植物性製品だけを食べて生きてきた。

祖母はインドの伝統的な服装であるコーグ・スタイルの金縁の深紅のサリーを着ている。コーグのサリーのドレープは独特で、通常前方に来るプリーツがウエストの後ろに折り込まれる。サリーの余った端は後ろから前に巻いて、肩にきちんと留められていた。コーグの女性らしく、刺繍入りのスカーフであるクリーム色とオレンジ色のシルクの布で頭を覆っていた。

私たち一家は元々インドのカルナータカ州コーグの出身だ。コーグは東洋のスコットランドとも言われる美しい丘陵地域だが、コーグ族は農耕民族であり同時に戦士でもあった。大半がヒンドゥー教徒だが、私たちコーグ族は独特な民族的アイデンティティと慣習を誇りにしている。それには武器を崇拝すること、自然を崇拝すること、民謡を歌うこと、ワインを飲むことも含まれている。

一家が米国に移住して30年が経った今、祖母は滅多にサリーを着なくなっている。普段はロングスカートをはくか、パンジャビドレスと呼ばれる長いトップスとゆったりとしたフレアパンツの組み合わせで生活している。私の両親が5年前に自動車事故で亡くなってから、祖母は手の込んだ食事を作らなくなった。父と母が亡くなった後、兄のチラーグが家を出て隣町のサウス・プレインフィールドに引っ越した。それ以来、この家に住んでいるのは私、祖母、そして祖母の父親である103歳の曾祖父サンパスの3人だ。

祖母が作っている豪華な料理は、兄のチラーグが家族を連れて来ていることを意味していた。この家が明るい雰囲気になるのは、私の「完璧な」兄とその家族が訪れる時だけだ。そう思うとため息が出て、何とも言えない気持ちになった。

ダイニングルームに行くと、筋骨隆々な兄のチラーグが美しい妻リーナと2歳の息子レオと並んで食卓に座っていた。曾祖父のサンパスもクッピアを着て座っていた。クッピアとは長く黒いコートにオレンジ色と金色の刺繍が施され腰にベルトがついた伝統的な衣装だ。コーグの男性がこのように盛装するのは特別な機会だけである。曾祖父にとって自慢のひ孫であるチラーグが家に来るのは盛装するにふさわしい機会なのだ。

チラーグと彼の家族の来訪を祝って食卓には新しいテーブルクロスがかけられていた。さらに、新しいテーブルマット、とっておきのナイフやフォーク、来客用の皿が置かれていた。私が普段ありつけない贅沢品ばかりだ。

私が食卓に座ると曾祖父のサンパスが私をにらみつけた。祖母が私に抱いているのは言わば無気力な嫌悪だが、曾祖父が私に発散するオーラは冷たい憎しみとでも言うべきものだった。この偉大な老人をどうして私が怒らせているのか、理由がわからなかった。曾祖父と祖母にとってチラーグは自慢の孫なのに、チラーグの礼儀正しくておとなしい弟である私にはいつも極めて冷淡だった。

曾祖父のサンパスに関してはいろいろな話を聞いたことがある。サンパスはインドが独立する前に在インドの英国陸軍に所属していたことがあり、その後INC(政党:インド国民会議)に加わったという。

チラーグ、その妻リーナ、そして私の3人はお互いに微笑み合ったが、私は自分と兄がどれほど違うのかを改めて考えずにはいられなかった。32歳のチラーグは、名門ハーバード・メディカルスクールの卒業生で、今はニュージャージーの名のある病院に勤務している。チラーグはアーノルド・シュワルツェネッガーのような肉体美を誇っている。毎日1時間半、ジムで鍛えた結果の頼もしい容姿だった。リーナという容姿端麗で社会的にも成功している女性と結婚して、息子レオをもうけた。レオが生まれたとき、曾祖父がライフル銃に弾を込めて、前庭で祝砲として銃を発射したのが印象に残っている。それは古い伝統であり、コーグ人は長男が生まれると必ずそうすることになっている。兄のチラーグが生まれたときにも曾祖父がライフルで祝砲を撃ったと聞いている。

その一方、私は動物と話すことができる特別な能力を持ちながらも、一般的な成功や幸福とは程遠い人生を送っていた。しかし、私は自分の能力を誇りに思っており、それが私の価値であると信じていた。兄のチラーグと違う道を歩むことに何の恥もなかった。兄と私は各々の人生を生きているのだから。

私たち家族は夕食を楽しんだ。私は動物性食品を避けて、果物や野菜、ベリーなどを食べた。私の食生活習慣は家族に容認されており、祖母は十分な選択肢を用意してくれていた。私たちは楽しく会話を交わし、家族としての絆を深めた。私は自分の人生に満足し、そのまま自分の道を歩み続けようと思った。

しかし、家族にとって私は明らかな失敗作だった。華奢な体つきで身長は5フィート6インチ(168cm)しかなく、繊細な顔立ちだった。子供の時から、友人とサッカーをするよりは、ひとりで自然の中で過ごすのが好きだった。高校を卒業すると地味なラトガース大学に進学して環境科学と生物学を専攻した。大学時代はペットショップでアルバイトをしたが、家族はよく思っていなかった。チラーグも大学時代には様々なアルバイトをしたのだが、どういうわけか家族は動物を相手にするアルバイトを「低級な」仕事だと考えていた。

チラーグは白いシボレーに乗っていたが、私はラトガース大学を卒業してから中古のヒュンダイを1500ドルで購入して運転していた。チラーグは100万ドルの家を買ったが、私は1990年に父が買った古い自宅に住んでおり、同世代の友達のように自分でアパートを借りて住みたいとは考えたことがなかった。

夕食後、私たちは食卓に座ったまま世間話をした。それは少なくとも私にとって不愉快な時間だった。リーナと私は祖母が料理や手作りのワイン(唐辛子、チェリー、生姜で作られたもの)をテーブルに並べるのを手伝った。祖母と兄は私の菜食主義、自然への執着、それに低級な仕事についたことを揶揄し続けた。リーナはチラーグの言動を恥ずかしいと感じたのか何度か私をかばう発言をしたが、チラーグと祖母は揶揄の手を緩めなかった。

「僕はおばあちゃんの風味豊かなご飯とポークカレーを食べられる機会をいつも楽しみにしている」

とチラーグは力強く噛み締めるように言った。

「それなのに、このリトル・プリンスは肉を全く食べないんだから!」

亡き母は私をリトル・プリンスと呼んでかわいがったのだが、チラーグは皮肉を込めてその言葉を使った。

私はチラーグのコメントに反応しないようにしていた。リーナの緊張した視線が夫から私に移るのに気付いた。

「それは最近の若い人が好むライフスタイルよ」

と彼女は速やかに言った。

「ヴィーガンは体に良いし、地球にとっても良いと言われているわ」

「このリトルプリンスは、幼いころからずっとこうだったんだ」

とチラーグはからかい続けた。

「こいつはいつも野菜を食べて生きてきた。それに、動物に対してとても感傷的なんだ! 子供の頃、お父さんが僕たちを狩りに連れて行って鹿を撃ったんだけど、このリトル・プリンスはショックで泣き止まなかった。もう明日が来ないとでもいうように泣き叫んでいたのを今でも覚えている」

その時の恐ろしい光景が頭に蘇った。父はチラーグと私を南ジャージーのガイド付き狩猟ツアーに連れて行った。当時私は7歳で、狩猟には全く乗り気ではなかったのだが、父と兄に引きずられてついて行った。最初は、緑の草原、美しい池、青空の景色を楽しんでいたが、父がショットガンで美しい斑点のある鹿を狙った時に私の苦悩が始まった。父の弾丸が命中して優雅な動物が苦痛にうずくまった瞬間、予期せぬことが起きた。

死にゆく動物のエネルギーが私に乗り移ったのだ。私は鹿の恐怖、痛みと無力さを自分の体で感じた。兄と数人の見物人が父に喝采している横で私は泣いた。悲嘆にくれる私を、父とチラーグは弱虫と呼び、ただ残酷に笑った。

その時の記憶がまざまざと蘇って泣き出したくなるのを必死で抑えた。チラーグの話術がその残酷なシーンを再現し、チラーグと祖母はバカ笑いした。サンパスは何も言わずにワインを飲み、リーナは心配そうな視線を私に投げかけた。

「アディは全く変わっていないんだから」

と祖母が不満げにつぶやいた。

「一日中厩舎で過ごしたり、庭で長い時間瞑想したり」

彼女は私の方を向いて言った。

「あんたの年齢の若者は友達と遊びに行くものよ。どうしてそんなに異常なの?」

背筋が寒くなる気がした。私は長年、チラーグ、祖母、そして亡くなった父からも異常だと言われ続けてきたが、リーナの前で異常だと言われたのはそれが初めてだった。普段は家族の毒舌を無視していたが、今回は黙ってはいられなかった。

私は祖母を正視した。

「おばあちゃんもよく知っている通り、僕たちコーグ族はアニミズムを信奉している」

と私は穏やかな口調で言った。

「太陽、空、月、星、そしておばあちゃんの名前の由来となった神聖な川カヴェリを崇拝している。ルーツを忘れたら悲劇だよ。僕はインドに行ったことはないけど、正真正銘のコーグだと自負している。僕が瞑想するのはエネルギーがブロックされるのを解消するのが目的なんだ。それは仕事にも役立つし、自然を尊重し大切にすることを目的として僕は生きている。人間は自然からかけ離れてしまった。だから人間は疫病、洪水、飢饉などによって地球から追放されようとしている。環境や共生生物を考慮せず、無神経に行動すれば、将来何か別のものが人間を滅ぼすことになる。それは何でもあり得る。たとえば、世界を支配するウイルスとか」

「世界を支配するウイルスだって!」

チラーグはあざ笑った。

「今は21世紀なんだぞ、預言者アディがバカバカしいことを言ってる。アディは明日またどんなくだらないことを言い出すんだろうな。馬が人間みたいに喋るとか?」

「ゾロは喋る必要はないし、ここにいる人も喋る必要はない。兄さんが僕たち全員に代わって何もかも喋るからね」

と私は言い返した。兄がゾロに言及したことで、ゾロのPTSDに対する不安が私の頭に再び沸き上がり、私は食欲を完全に失った。

私はその場から失礼してダイニングルームの反対側にあるシンクで手を洗い、寝室へと階段を駆け上がった。自分の部屋の簡素なベッド、木の床、勉強机、壁紙で覆われた壁が目に入ると、ほっとした気持ちになった。壁に掛かっているジョン・ボンジョヴィ、ブルース・スプリングスティーンなどの好きな歌手のポスターを見つめ、机の前に座った。

普段瞑想をするのに使っているアメジストやローズクォーツなどのクリスタルに触れた。普段は触れると自然の電気がピリピリと感じられるのだが、今日は何も感じなかった。それは私が低いエネルギー状態にあるためだ。家族との交流はいつも私を疲れ果てさせ、気分が沈んでしまう。

アルバムを開いて亡き母の写真を見つめた。母はシーラという名前で、丸い顔と黒いカール、豊かな体つきの美しい女性だった。父がアメリカの大きな会社に就職した後、母もアメリカに移住した。結婚して数年後に兄が生まれ、1989年に父が永住権を取得した後、父の母親で既に未亡人となっていたカヴェリ、その父親のサンパスを米国に招いた。

私はソフトな顔立ちだが母には似ていない。もし母の顔立ちを受け継いでいたら、鏡に映る自分を見るたびに母を思い出すことができたかもしれない。母は物静かだが暖かい人だった。主婦であり、家族の世話、チラーグと私を育てることに専念した。母は私の繊細さを理解はしてくれなかったが、共感してくれた。母だけは私を笑いものにしなかった。

私がラトガース大学に通い始めると、最寄りの鉄道駅まで母が車で送ってくれた。車の中で楽しく世間話をしたことを思い出す。そこからニューブランズウィックまで列車で行き、大学まで歩いた。ある年の冬、私の世界が一変した。両親の車がスリップしてトラックと衝突し、母はその場で亡くなり、運転していた父も数日間病院で生死をさまよった後に亡くなった。

アルバムを閉じてため息をついた。母が恋しい気持ちでいっぱいになった。ゾロと、そして私の人生の特別な人がいなければ、私はもうとっくに生きる気力を失っていたことだろう。

第二章 曾祖父は私を嫌っている

翌朝、私は午前5時に目を覚ました。コマドリ、キャットバード、ハマヒゲのさえずりが、前夜の苦い思い出を和らげてくれた。窓の外にはシラベル、クロマツ、冬青、チューリップが咲き誇っている。空はまだ暗く、深紅と黄色の筋が混ざり合っている。少し離れたところから孤独なおんどりの鳴き声が聞こえてきた。

私は早朝の生命のエネルギーを吸い込んだ。生きているって素晴らしい! 悲しみ、憤り、そして潜在的な幻影が、私の体からシャワーのように滑り落ちる。今日という一日は新たな希望をもたらし、私はその喜びを最大限に活用するつもりだ。怠惰な猫のように気持ちよく背を伸ばす。

朝の瞑想のルーティンを始める前に、タンポポ茶と杏の実が欲しいと思った。祖母や曾祖父を起こさないように、静かに階段を降りる。二人の寝室はどちらも2階にある。祖母も曾祖父も年齢の割には元気であり、寝室までの階段を自分で上り下りするのにさほどの問題はない。曾祖父は玄関のすぐ右に書斎を持っており、日中はもっぱら書斎で過ごす。おそらく読書や執筆、そして過去を振り返ることに時間を費やしているのだろう。曾祖父にとって書斎は、アメリカという異国の地でさまざまな世代の人々と暮らすうえで欠かせないプライベートな空間だった。

私が覚えている限り、その書斎は秘密の隠れ家であり、誰も立ち入ることが許されない避難所だった。子供の頃、チラーグと私、そして友人たちは、玄関ホール周辺をうろついたり、書斎の周りで騒いだりすることが禁じられていた。大人になっても書斎の近くには立ち入らないようにしていた。それは年配の男性の神聖な場所であり、私たちコーグ人は、先祖や年長者を敬うからだ。

私は何度か書斎を覗き見したことがある。それは本や写真、その他の小物でいっぱいの面白い小部屋で、曾祖父が書き物をする机があり、小さなベッドが置かれている。曾祖父はそこで昼寝をする。壁に釘付けされた棚には、曾祖父が好きなペパーミント・クッキーやキャンディの瓶が並んでいる。

階段を下りる途中で人の気配を感じた。書斎の中を覗くと、曾祖父のサンパスが古い寝巻を着て、ベッドに横たわって本を読んでいた。

邪魔をしないようにと、私はそっと通り過ぎてキッチンに向かった。私はタンポポ茶を自分の分だけいれるつもりだったが、考え直して2人分を作った。杏の実の皿とタンポポ茶のカップをお盆に載せてサンパスの書斎に行き、ドアをノックした。

サンパスはノックに驚いて飛び起き、背を伸ばした。私が書斎のドアを開けたのを見て驚きの表情を示した。祖父の表情が徐々に苛立って怒りそして憎しみへと変化した。曾祖父はベッドから降り、杖をついて立ち上がった。

「お前だったのか!」

その一言には、憎しみ、偏見と憤りが込められていた。

生まれてこの方、それほど激怒した曾祖父の顔を見たことはそう何度もない。

「はい、おじいちゃん、僕だよ」

とおじおじしながら答えた。

「タンポポ茶をいれに来たんだけど、おじいちゃんが起きているのが見えから、おじいちゃんの分もいれてきたよ」

「お前のお茶など要らん!」

「ごめんなさい」

と私は答えた。

「じゃあ、杏の実はどう?」

サンパスの白いしわだらけの顔が真っ赤になった。

「要らん。あっちへ行け」

と彼は私を追い払った。

私は混乱し、驚いて後ずさりした。足がすくんで戸口に立ったまま動けなくなった。私のためらいが曾祖父を更にいらだたせた。彼はドアに向かってよろよろ歩いてくると、私の顔の前でドアをバタンと閉めた。手に持っていたトレイが揺れて、熱いお茶が手にこぼれた。サンパスは私を乞食のように追い払ったのだった。まるで平手打ちされたような屈辱だった。どうして曾祖父が私をこれほど憎むのか理解できなかった。私はただ優しくしようとしただけなのに……。ショックで数秒間茫然としていたが、気を取り直してキッチンに戻った。

一人でタンポポ茶をすすりながら、今起きたことを考えた。私はサンパスとの関係を改善しようと常に努力してきたつもりだが、彼の心には私に対する憎しみが根深く刻まれているようだ。それでも、私はこれからも彼に対して優しくあり続けるつもりだった。なぜなら、私たちはコーグ族であり、長老や先祖を敬うのが私たちの文化だからだ。

サンパスのお茶をどうするか迷ったが、キッチンの流しに捨てた。自分のお茶も飲む気が失せてしまって、それも流しに捨てた。杏の実は冷蔵庫に戻し、2階への階段を駆け上がった。拒絶と屈辱に泣きたい気持ちだった。

自分の部屋に入ると、蓮の姿勢に座って瞑想しようとしたが、どうしても集中できなかった。すがすがしい朝になるはずだったのに、私の気持ちはズタズタになってしまった。急いでシャワーを浴び、前日のジーンズにTシャツとブレザーを着て軽い朝食を取り、ニューブランズウィックの仕事場へと向かった。

***

勤務先の動物愛護施設の職員は、自分の職場をシェルターと呼んでいる。いつもより1時間早く出勤した私を見てシニア・ドクターのショーン・アーチャー博士が驚いていた。彼は私に手伝わせて、キャットニップという名前の7カ月齢の子猫の去勢手術をした。キャットニップと、その飼い主の40代の赤毛の女性は手術に怯えているようだった。子猫は飼い主を自分の母親だと思っており、飼い主の恐怖エネルギーをスポンジのように吸い取っていた。キャットニップは緊張して部屋中を走り回り、鎮静剤を注射するのが不可能な状態だった。

私は飼い主の女性に深呼吸するように頼んだ。彼女は言われた通りにして、数分後には気持ちが落ち着いたようだった。その後、私は自分の心を静めて子猫と心を通わせた。キャットニップは自分が手術中に死んでしまうのではないかと恐れていた。私が居るから大丈夫だと伝えて、リラックスするように言った。

私の言葉に安心したのかキャットニップは怖がるのをやめて、私が抱いて注射をするのを許した。鎮静剤が効いてくるとキャットニップの目がうつろになった。キャットニップは部屋の端から端まで激しく動き回ったが、体はふらふらしていた。飼い主の女性が不安そうに私を見た。

「大丈夫ですよ」

と私は言った。

「キャットニップは鎮静剤の力に抵抗しているだけです」

飼い主の女性は再び落ち着いた様子になった。間もなくキャットニップの体の揺れが止まって静かになり、鎮静剤の効果で意識を失った。私は無意識の状態の子猫を手術室に運んでお腹の毛を剃った。アーチャー博士が手早く去勢手術を行った。

手術が終わって子猫と飼い主の女性が出ていくと、私はケージ室に行った。動物たちのケージを洗い、食べ物や水のボウルを補充した。

それから私は懸案の相談をアーチャー博士に持ち掛けた。ゾロのことだった。既にアーチャー博士にはゾロが抱えているトラウマについて何度も相談したことがあったが、もう一度ゾロを診察してもらえないかと頼んだ。アーチャー博士は困惑しているように見えた。

「アディ、ゾロには何も問題がないよ。前回も君に頼まれて診察したけど、君の馬は健康体だった」

「はい、先生……」

と私は言葉に詰まった。

「しかし、どうしてもということなら、午後5時頃にユング博士を君の家に行かせよう。彼もエジソンに住んでいるから、君の家からそれほど遠くない」

とアーチャー博士は優しく、しかし持て余した口調で言った。これまで何度もゾロのことでアーチャー博士を煩わせているので、うんざりされても仕方がないと思った。

アーロン・ユング博士は、20代後半の眼鏡をかけた真面目な獣医師で、週に3回シェルターに来る。ユング博士はエジソンの北西部に自分のクリニックを持っているが、患者には忍耐強く接し、勤勉で、向上心が感じられる獣医師だった。私はゾロのことが心配だったので、ユング博士が来てくれることになってうれしかった。

その日、昼前になって、スマホにうれしいメッセージが届いた。

「ルーズベルト公園でランチを一緒にしない? 会って話そう。愛してる、ダニー」

と書かれていた。

「もちろん」

と返信して駐車場へと急いだ。愛車を発進し、法定速度でルーズベルト公園まで運転した。ダニーはマンハッタンに住んでいるのだが、その日はたまたまエジソンに来る用事があったようだ。ダニーの顔を思い浮かべると温かい気持ちになった。ダニーと初めて出会ってから6年になるが、彼のことを考えるだけで、私の心は乙女のように躍るのだった。

ダニーに初めて会ったのはラトガーズ大学の音楽室で、彼がピアノを弾いているところだった。アンディ・ウィリアムズの「Where do I begin?」の甘美な音色が私の耳に届いた。その曲は1970年代の映画「ラブ・ストーリー」のテーマ曲で、エリック・シーガルの小説を基にしている。裕福なハーバード大学のスポーツマンとパン屋の娘の恋物語だが、二人は恋に落ち、青年は家族と別れ、そして少女はがんで死んでしまう。感動的なロマンスにふさわしいストーリーとテーマソングの映画だった。

流れるようなピアノの音色が、私の琴線に触れた。私は音楽の専門家ではなく、ロックンロールとカントリー、ヒップホップとポップロックの違いを説明するのに助けが必要だったが、ほとんどの人間や動物と同様に音楽への親しみを感じていた。人間のエゴが抵抗できない唯一のものは音楽だ。音楽は肉体の存在を忘れさせ、最高の自己につながる手助けをしてくれるものだと思う。

私はピアニストの顔を一目見たいという衝動に駆られた。彼は私に背中を向けて座っていた。彼の髪は、春の松葉のようなさび色で、短く刈り込まれていた。着古したコーデュロイのズボンをはき、オレンジとマルーンのカシミヤセーターを着ていたが、セーターのオレンジ色は彼の髪と同じ色だった。ピアニストは最後の音を奏でると優雅に動きを止めた。彼は、見えない聴衆の拍手を浴びるかのように、しばらく静かに座っていた。

それから、彼は私の存在に気づき、振り向いて私たちの目が合った。その時、周囲の世界が静止した。視線が合った後、二人とも、空間を何らかの言葉で埋めなければと意識した。私が先に口を開いた。

「素晴らしい演奏でした」

ピアニストの赤ら顔がマロン色に染まった。

「ご親切に、どうも」

と、彼は頑丈な首の後ろを手でこすりながら言った。彼は親しげににっこりと笑った。

「僕の名前はアディティヤ・チナッパです」

と私は答えた。

「アディと呼ばれています。ラトガース大学の環境生物科学部に通っています」

私が差し出した右手を彼は両手で握り締めて、力強い握手をした。その仕草が私の心を熱くして、私は真っ赤になった。彼は明らかに私に会ったことを喜んでいる。

「僕はダニエル・リックマン。ダニーって呼んでいいよ。ラトガーズ大学のメイソン・グロス芸術学校で勉強してるんだ。ニューヨーク市出身だけど、今はここの寮に住んでいる。1年生なんだ」

「僕も1年生だから、一緒にクラスで勉強できるね」

と私は答えた。

これからも会えるのだと思うと、喜びで体がぞくぞくした。ダニーの緑の瞳の輝きを見て、彼も同じ気持ちだと分かった。

学部は違ったが、ダニーと私は頻繁に食堂で会ったり、大学の乗馬クラブやダニーの部屋で会ったりした。ダニーが所属するメイソン・スクールでは、アフリカ系アメリカ人の音楽、カントリーミュージック、オペラの歴史など、さまざまな音楽について教えており、ダニーは仲間とジャズを演奏していた。それはジャズ・ホルン、サックス、ジャズ・トロンボーン、ドラムを演奏するグループだった。ダニーはピアノが得意だった。彼は一度、ピアノは伴奏がなくても美しい曲を奏でることができるから好きだと言ったことがある。ダニーの言葉を聞いて思い上がりだとか傲慢だと誤解する人が居るかもしれないが、私は彼の言葉の意味を正確に理解できた。

ダニーも私を理解してくれた。大学の輪の中で、私は「泣き虫で美形の男の子」というレッテルを貼られることが多かった。その形容詞は褒め言葉ではなく、男らしく見えない限り、男性としてふさわしくないという意味を持っていた。私はそれに対して積極的に反駁することはなく、他の人も特に私のことを気に留めているわけではなかった。私は、分厚い皮膚の無作法者であふれる世界の中に住む、共感的で繊細な人間だった。しかし、私の繊細さは臆病と誤解されるのが常だった。無闇に話さずに聞き手に回っていると無口と決めつけられた。人々が競って注目の的になろうとする世界で、私は控えめで柔らかい口調で話した。私は人に敬意を払い、関係を優しく育てることに喜びを感じた。本当の私を理解してくれたのはダニエル・リックマンだけだった。

二人が恋に落ちるのに時間はかからなかった。ダニーと私はお互いに優しい気持ちを抱いて静かに魂を温めた。特に表現する必要はなく、お互いを見て輝く顔に映し出されていた。

愛が私たちにそうさせる。内側から私たちを照らし、肌を輝かせる。私たちはそれでいっぱいで、食べ物さえ必要ない。甘い蜜に浸っているので、水も必要ない。愛が私たちの全存在を包み込み、完璧だと感じさせてくれる。

2人の愛の最初の物理的な表現は、ちょっと変わった状況で起こった。ダニーと私は大学の乗馬クラブが練習に使っているフェニックス・ライジング・ファームにいた。私は騎手を目指していて、ダニーが私のコーチだった。彼は私をジャンゴという馬に乗せ、脚で軽く押すようにと指示して、馬に歩けの合図を出した。しかし、ジャンゴは動かなかった。ダニーはもう一度優しく押すようにと私に促した。ジャンゴは首を前に伸ばして動く準備をした。ダニーは私に、馬が歩き始める時に揺れる動きがあるので、体を硬くせずにリラックスして馬の動きに合わせるようにと言った。

ダニーの指示に従ったものの私は準備不足だった。予想していた穏やかな歩みではなくジャンゴは突然走り出した。フェニックスファームの丘や谷をジャンゴが疾走する間、私は命がけで馬にしがみついていた。クラブの他のメンバーからの視線を感じた。ダニーは懸命にジャンゴを追いかけた。そんな状況では、動物たちと仲良くなるのが得意な私もジャンゴとコミュニケーションをとることができず無力だった。

ジャンゴはフェンスにぶつかってスピードを落とした。ほどなく、ダニーが息を切らして汗だくになって追いついた。ダニーが私に手を差し伸べて馬から降ろそうとした時、私たちの唇が触れ合った。ダニーの鼓動が私と同じように高まっているのが唇を通して感じられた。無事だったことへの安堵感から、私たちは互いの愛情を公然と表現した。

***

ルーズベルト公園の駐車場に車を入れて、そんな甘い思い出から現実に引き戻された。今は春。樫、松、杉の木々が聳えていて、息を飲むほど美しい光景が広がっている。ブランコ、シーソー、滑り台で遊ぶ子供たちの姿や、ジョギング、ウォーキング、静かに座って読書を楽しむ人々が目に入った。

ダニーを探して公園を見渡した。スキニーなホワイトジーンズと紫のブレザーを着た彼がベンチに座っているのが見えた。オレンジ色の髪は前回会ったときよりも長くなって肩まで届いている。彼は手に小包を持っていて、おそらくそれが私たちの昼食だろうと思った。彼が私に手を振った。私も手を振り返し、突然自分の服装について意識した。朝、急いでジーンズ、Tシャツ、古い紺色のブレザーを着たのだが、ダニーと会うことが分かっていたら別の服を着ていたのにと思った。

抱き合ったとき、ダニーは私が新鮮で健康的に見えると言ってくれた。

「アディは自然の申し子のようだ」

私の香水も良い香りだと言ってくれたが、私が最高の健康と気分ではないことに彼が気づいた。ダニーは私の頭からつま先まで心配そうに見つめた。

「前回会ったときよりも痩せてるね。顔色も悪くて、目の下にクマができてる。元気にしていたの?」

私は長いため息をついた。恋人と再会した陶酔感が、重苦しい気持ちに取って代わられた。この数日間感じていた重荷が私の肩に戻ってきた。

「いつものことだよ。でも、ダニーを退屈させたくない」

ダニーは私の両親が亡くなったことを知っており、私が喪失感に苦しむ折には大いなる支えとなってくれた。私に向ける家族の態度のことも、ゾロの不可解なPTSDのことも彼は理解していた。ダニーがゾロに会いに来たときには驚くほど打ち解けていた。ゾロはダニーの手のひらの匂いをかぎ、首を撫でさせた。まるで旧知の友人のようだったので私は驚いた。ゾロは私以外の誰にも友好的な態度を見せなかった。まるでゾロが直感的に私とダニーの絆を感じ取ったかのようだった。

ダニーは眉を上げて尋ねた。

「ゾロのパニック障害はまだ続いているの?」

「うん、もう三日連続になる。もう限界だ。どうすればいいのかわからない」

ダニーはため息をついて沈み込んだ。私の問題、特にゾロに関することはすべて彼自身のものとして受け止めてくれた。

「手伝えることがあればいいんだけど」

「本当に、僕もそう思う……」

私は言葉を切った。

「今朝、職場の上司のドクターに相談したんだ。別の獣医師さんが今日の夕方ゾロを見に来てくれることになった」

「うまくいくことを願っているよ。ゾロが一日も早く治ることを」

「うん、僕も……」

しばらく沈黙した後、ダニーは言葉を選びながら聞いた。

「それで、家族とはうまくやってる?」

私は指でこめかみをこすった。

「ううん」

と首を横に振った。

「チラーグは僕を見下すし、おばあちゃんは冷たい。ひいおじいちゃんは僕を見るのも嫌なようだ。もうこれ以上耐えられない。どうすればいいんだろうか……」

ダニーは私の肩に腕を回し、励ましの力を込めて抱きしめた。

「頑張れ、大丈夫だよ」

「もう無理だよ。ダニー、僕、壊れそう」

ダニーは心配そうな顔をして言った。

「アディ、僕と一緒に住んでみない? 6年も一緒にいるんだから……そろそろ時期じゃないかな?」

僕は首を振って悲しそうに微笑んだ。

「そんな願いが叶えばいいんだけど……」

「願い事じゃなくて、現実として一歩を踏み出すんだ!」

ダニーは情熱的に言った。

「さあ、僕を家族に紹介してくれ――友達じゃなく彼氏として」

「ダニー、分かってるだろう……。僕の家族は絶対に理解してくれないし、受け入れてくれない。僕は家族を捨てて逃げることはできない」

私はダニーを見た。急に老けたように見えた。彼を公然と受け入れることへの私のためらいが、彼の精神的健康に影響を与えたのだ。

「アディ、もっと勇敢にならないと。僕はいつまでも君の人生の周辺にいるだけでは我慢できない。君と僕がカップルであることを世界中に知ってもらいたいんだ」

私は涙をこらえるので必死だった。ダニーがふらふらした足取りで去っていく姿を見て、彼を傷つけてしまったことを痛感した。

続きを読みたい方はこちらをクリック!