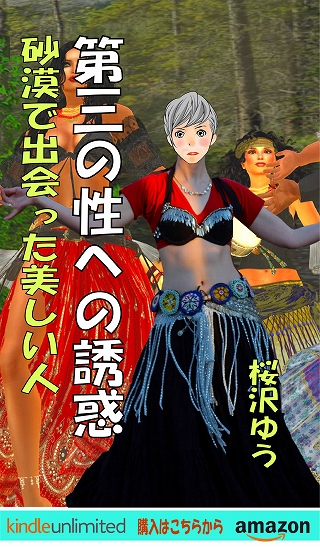

第三の性への誘惑

砂漠で出会った美しい人

【内容紹介】男性サラリーマンが海外出張中に美女と恋に落ちた結果、娼婦として働かされる大河的なTS小説。インドにはヒジュラという「第三の性」が存在する。入社2年目の日本人商社マンがインド出張中に美しい踊り子と出会ったことにより、ヒジュラの世界に足を踏み込んでしまう。

第一章 初めてのインド出張

学生たちの夏休みが終わって、再び朝の東西線のラッシュを拷問と感じ始めたある日のことだった。

課長代理の山賀さんと客先回りから冷房の効いた会社に戻ってほっと一息ついていたとき、課長から「鈴木君、ちょっと」と呼ばれた。

「山賀君の十月のインド出張には君も同行しなさい」

と課長から言われた。

「は、はい。分かりました」

心の中では小躍りしていた。そのうち連れて行ってもらえるとは思っていたが、四月に営業二課に配属になったばかりの僕が、その半年後に海外出張に行かせてもらえるとは予想外だった。

僕の名前は鈴木小次郎。昨年大学を卒業して大手専門商社に入社した二十三歳のサラリーマンだ。入社一年目は物流部門に配属になり、貿易に関連する物流や保険などの実務について勉強させてもらった。真面目な就業態度が評価されたのか、四月の営業二課の増員の人事で、僕が指名され、営業二課の配属になった。

営業二課では食品添加物の輸入販売業務を担当する山賀課長代理のアシスタントとして、営業見習い兼秘書のような仕事をしている。

「よかったわね、鈴木君。お土産期待してるわよ」

営業二課の一般職の西田さんが僕にウィンクして、出張の命令が出たことを祝ってくれた。西田さんは一般職だが部のOLたちの総元締めのような存在であり、半分秘書的な仕事をしている新米総合職の僕にとっては上司のような存在だ。

山賀課長代理はニューヨーク駐在経験のあるエリート営業マンだ。二人のお嬢さんを持つ三十九歳の既婚者だが、元アメリカンフットボールの大学リーグで名前の知られたスポーツマンで、甘いマスクの長身に憧れている女子社員は多い。

僕は山賀課長代理とは対照的で「一割引き秘書」と言われているそうだ。一割引きというのは山賀課長代理の身長から一割引くと百六十三センチになるからだ。一般職の制服を着せればそのまま秘書になれそうな外見なのに男性だから秘書としても一割引きという意味が入っている。これは課内の飲み会で酔っぱらった三年上の先輩から聞いた話だ。

しかし、チビで女性にもてない男かというと、それも正反対で、僕に近寄りたがる女性社員の数は、既婚の山賀課長代理に劣らない。女性社員には長瀬智也のような男っぽい男とか、山崎賢人のような絵に描いたような長身のイケメンだけでなく、自分たちに負けない美しさや可愛さを求める人も結構多いのだ。地元でミスコンに出たこともあるモデル系美人の母親の血を引いた僕は、まさにそのタイプとして人気がある。身長だけは母のDNAが受け継がれなかったのが残念だが、僕は僕なりに自分の身体が気に入っている。

出張命令をもらった僕は以前にも増して仕事に励み、山賀課長代理の担当する分野の商品知識を勉強したり、商品ごとにメーカーの製造能力や特徴を比較する表を作ったりと、出張の準備に忙しい毎日を過ごした。

十月一日の朝、僕たちは成田発デリー行きのフライトに乗った。旅慣れた山賀課長代理は、右側の非常口の横の二人席を予約した。うちの会社は管理職にならないとビジネスクラスは使えないので、大柄な山賀課長代理でもエコノミークラスで我慢しなければならない。

「横に座るのが鈴木君だからゆったり乗れて楽で助かるよ」

と山賀さんが言った。

インド領空に入る頃、右側にヒマラヤ山脈が見えるとの機内アナウンスがあって窓のシェードを上げると遠くにヒマラヤが見えて、その威容に感動した。

デリーで入国手続きし、国内線でジャイプールに飛んだ。ジャイプールはラジャスタン州の州都でピンクシティと呼ばれている。ピンク色の石材の産地で、街全体がピンク色をしているからそんな名前がついたのだ。

ジャイプールでは食品に使われるハーブの輸出業者を訪問した後、業者が市内を観光案内してくれた。驚いたのはエレファント・ライドで、文字通り象に乗るのだ。象に直接乗るのではなく、象の背中に二、三人分の座席が固定されていて、乗り場の二階席から乗り込むのだが、長い坂を上ってアンベール城までの約二十分間象の背中に揺られるという貴重な経験をさせてもらった。

その夜ジャイプールの鉄道駅から寝台車に乗って翌朝ジョドプールに到着した。ジョドプール駅には山賀課長代理が親しくしているメーカーの社長以下数名が迎えに来ていた。

駅のホームで僕たちの首にずっしりと重い花輪が掛けられ、手を合わせて拝まれた。

「仏さんを拝んでるみたいだけど、これが挨拶だからニコニコしていればいい」

と山賀課長代理が日本語で僕に言った。

そのままホテルに連れて行かれてチェックインするまでの間、車に乗る時にはドアを開けてくれるし、荷物には一切触れる必要も無く、お殿様のような扱いを受けて、自分が偉くなったかのように錯覚した。

ホテルは古いお城を改造した石造りのホテルだった。

「ウマイド宮殿の予約が満杯で、このホテルに滞在していただくことになって大変申し訳ありません」

メーカーの社長さんが僕たちに謝った。

ウマイド宮殿というのはUMAID BHAWAN PALACEというマハラジャ(中世の地方領主)の宮殿を豪華ホテルに改造した人気ホテルだ。

僕にとっては今回泊まるホテルは非常に豪華だと思ったが、ウマイド宮殿を知っている山賀課長代理はがっかりした様子だった。

ジョドプールはラジャスタン州でジャイプールに次ぐ第二の都会で人口は百万人を超えているが、ラジャスタン州の農産物の集散地でもあり、農産物の輸出加工産業が栄えている。

山賀課長代理が担当する植物抽出物やハーブ類はラジャスタン州が世界的な主産地になっていて、ジョドプールの現物を主体とした商品取引所で、農産物を原料として買い付けて食品添加物を製造し、輸出する企業が数多く存在するのだ。

ジョドプール駅での出迎えやホテルの予約を手配してくれたジョドプラント(JODHPLANT)はモダンな工場をいち早く建設した企業で、我が社のメインサプライヤーだ。ジョドプラント社にとって日本向け輸出は売り上げの相当な部分を占めており、買い付けの実験を握る山賀課長代理は最重要人物と言える。

僕たちのインド出張について知っているのはジョドプラント社の他は二、三社だけのはずだが、それ以外の輸出業者の中にも僕たちのインド出張に関する情報を事前に入手した会社があったようだ。

到着した日の夜、夕食の後で入浴を終えて寝ようとしていたときに、ロビーの館内電話から僕に電話があり、重要なメッセージがあるので五分間でよいから話を聞いて欲しいと言われた。僕はすぐに山賀課長代理の部屋に電話を入れてそのことを報告したところ、「お前、一人で会ってこい」と言われたので、パジャマからカッターシャツとズボンに着替えてロビーに降りていった。

ロビーで待っていたのはラジャステックス(RAJASTHEX)という会社の社長と輸出部長の名刺を持つ人たちで、ラジャステックスが最新鋭の大型工場を建設中であり、ラジャステックスから購入することが我が社にとって如何に重要であるかを早口でまくし立てられた。

「わかりました。工場が完成したら、サプライヤーの候補のひとつの選択肢として検討しましょう」

と役人のような返事をして、何とか帰ってもらった。

「俺の苦労が分かっただろう。やつらは皆、必死で売り込みをかけてくるんだから。ジョドプラントの従業員が俺たちの出張に関する情報をラジャステックスに売ったんだろうな」

翌朝、僕が報告すると山賀課長代理が言った。

「そんな情報が売れるんですか?」

「百円とか二百円とかのわずかな情報料だよ。それでも貧しい従業員にとっては家族の一日分の食費になるからな」

僕たち日本人には想像のつかない世界だ。

ジョドプールでの二日目はジョドプラントに次ぐセカンドサプライヤーを訪問した。マルワレックス(MARWAREX)という社名だが、ジョドプラントの工場をそのまま模倣したような工場なので驚いた。設備機器の細部までそっくりなので、技術導入をしたのではないかと僕は考えた。

「マルワレックスはジョドプラントから技術導入したんでしょうか?」

「ジョドプラントの従業員か、設備機器を納入したメーカーか、エンジニアリング会社から設計図を買ったんだろうな。インドでは設計図はコピー代プラスアルファで買えるから、新鋭の工場がひとつできれば、生き写しのようなクローンがどんどんできるんだ」

インドに関して聞くこと見ることが何もかも驚きだ。

マルワレックスの社長とジョドプラントの社長は仲の良い友人らしく、マルワレックスがホスト役の昼食にはジョドプラントの社長も参加した。

それまでジョドプラントの社長は僕たちと食事する際にはナイフとフォークを使って食べていたが、今日の昼食では二人の社長とも手を使って食べるのを見て唖然としてしまった。金属製のお盆のような食器の上に、給仕が様々なカレーやナンやライスを乗せてくれるのだが、ナンはとにかく、ライスをカレーと指で混ぜて口に運ぶのだ。食事の前に手を洗っている所は見たが、黒い毛だらけの指で白いお米とドロッしたカレーを混ぜるのを見ると気持ちが悪くなった。

その昼食の後

「彼らはうちの会社向けの価格について情報交換しているはずだから、もう一、二社サプライヤーを増やした方が良いだろうな」

と山賀課長代理が状況分析していた。さすがベテラン商社マンは目の付けどころが違うと感心した。

その日の午後、インド出張前にメールで会う約束をしていた第三のメーカーを訪問した。ジョドプラントの社長は僕たちがそのメーカーを訪問することに難色を示したが、山賀課長代理の要請を断るわけにはいかなかった。

工場を見学したところ見るからに旧式の機器を使った小さな工場で、我が社としては付き合う価値がないことが僕の目にも一目瞭然だった。見学後のオフィスでの面談の際に、そのメーカーの社長から僕たちを仰天させる提案があった。

「ご購入頂いた額の三%を、次回ご出張時に米ドル札でお支払いします」

彼らは当然のようにキックバックを提案したのだった。山賀課長代理は即座に

「日本のビジネスマンは個人的なお金は一切受け取りません。三%は取引価格に反映してください」

と返事した。

「こいつらから買い付けている欧米のバイヤーが賄賂を取っていて、こいつらもバイヤーに賄賂を渡すのを当然と思っているんだろうな。全く、ひどい話だよ」

山賀課長代理は呆れた口調で僕に日本語で言った。

その日の夕食はジョドプラントの社長宅に招かれた。ジョドプール市内で豪邸が立ち並ぶ区画の真ん中にある総石造りの邸宅で、床は大理石でできていた。

広い居間に通されて、彼らがマッサーラ・チャイと呼んでいる香辛料の入った濃くて甘いミルクティーを出してくれた。ジョドプラントのオフィスでも同じマッサーラ・チャイを出してくれたが、僕はその時からマッサーラ・チャイが好きになり、他のメーカーを訪問した時も「お飲み物は何になさいますか」と聞かれるたびに「マッサーラ・チャイ、プリーズ」と答えるのが習慣になった。

居間で社長と話していて驚いたのは、次から次へと子供たちが入って来て「アンクル達に挨拶しなさい」と社長が言うと、恥ずかしそうに挨拶をしてくれたことだ。上は小学校低学年から下はよちよち歩きまで、少なくとも十人は見た。

「全部あなたのお子さんですか?」

僕が失礼を顧みず社長に聞くと、社長と山賀課長代理が声を立てて笑った。

「自分の子供は三人で、それ以外は弟の子と従弟たちの子ですよ」

と社長が答えた。

「なるほど、遊びに来ているわけですね」

「いいえ、ここに住んでいますよ」

社長の答えにビックリした。

「この隣に弟や従弟たちの家が連なってるんですよ。同じ家のようなものですから、自分の子供と同じに扱っていますがね」

昔の日本にもあった大家族主義的なものらしい。

「前回の出張の際は、日曜日にこの家にお邪魔した後、車で五分のところにある、社長の叔父さんの家まで行って昼食をご馳走になったんだが、ここで走り回ってた子供たちのうち半分ぐらいが、叔父さんのうちでも遊んでいたんだ。あれには驚いたね。テレポートしたのかと思ったが、よく聞いてみると、別の車で子供たちも叔父さんの家に行ったらしいんだ。海外からお客さんが来たのが嬉しいから、ついてきたがるんだな」

山賀課長代理が自分の経験を僕に語った。インドに慣れた彼にとっても次から次へと驚くことが尽きないとのことだ。

夕食は勿論ベジタリアンだ。インドに来るまでベジタリアンの正確な意味は分かっていなかったのだが、要するに動物性のものは一切口にしてはならない。唯一の例外がミルクだ。牛やヤギなどの乳を飲んだりヨーグルトにして食べる他、さまざまな料理やお菓子に使われている。

ミルク以外は植物だけといっても、野菜、穀類、イモ類、木の実、果物などを多種多様な香辛料と組み合わせて調理するので、食事は変化に富んでいる。パンもナンだけではなく、色んな穀類を組み合わせて作った生地を、フライパンで焼いたり、タンドーリと呼ばれる大きな壺釜の中で焼いたり、油を使ったり使わなかったりと、選択肢が多い。

ライスは社長宅で食べているようなバスマティ米と呼ばれる高級なお米から、その数分の一の値段で買える庶民の米まで様々な種類の稲と等級があるそうだ。バスマティ米はふんわりとした炊き上がりで粘り気が無く口に入ると溶けるような食感だ。日本の高級米とは全く異なるが、カレーと一緒に食べ比べれば間違いなくバスマティ米に軍配が上がると思った。

美味しいのでどんどん食べたが、皿の残りが少なくなると、注ぎ足してくれる。山賀課長代理が「もう要りませんという意思表示をしないと、いつまでも食べ続けることになるぞ」と言って、もう結構という意味の品の良い意思表示を手でする方法を教えてくれた。

最後にラスマライという名前の、スポンジ状のピンポン玉を濃厚な砂糖シロップに浸けたデザートが出てきた。ミルクでできた高野豆腐のようなものらしい。こんな食事を毎日食べていたら、社長のようなお腹になるのは当然だと思った。

食事が終わると、居間に戻ってお茶を飲みながら談笑した。社長の親族に加えて社長の友人らしい人物もいて、テレビを見ながら政治の話に花を咲かせているようだった。インド人は政治談議が好きなようだ。

政治の話から派生して、テレビの登場人物のカーストに話題が及んだ。下層カーストの女性が市長に立候補したことが話題になっているらしい。僕が子供のころカーストについて学校で習ったのは、インドにはバラモン・クシャトリア・バイシャ・スードラという四つのカーストによる差別が残っているということだった。ここにいるインド人たちは今でもカーストを公言して差別しているのだろうかと疑念を抱いた。さらに彼らの話を聞いていると差別しているという感じではなく、どこの出身かを正確に表すためにカーストという用語を使っているようでもあった。

僕がカーストの話に引っかかっているのに気づいて、「自分はコマーシャル・カーストだ」と社長が言った。先ほどから同席している友人は、ブラーミン(バラモン)のカーストとのことだ。社長の話を聞くと、カーストは四つではなく、何百にも細分化されていて、元々職業を表すものだという。社長はいわゆる商人のカーストとのことだった。

今日訪問した他のメーカーの社長たちが、どのカーストでどこのコミュニティーの出身であるかについても詳しく教えてくれた。

「カーストが分からないと、結婚相手を探すのに困るじゃないか。差別じゃないよ」

と社長の弟が僕に言い、同席していたブラーミンの友人が相槌を打った。

例えば社長の兄弟や子供たちの結婚相手を探す場合は、当然コマーシャル・カーストの中で見合いをさせるそうだ。他のカーストの人では生活習慣自体が異なるから、結婚することは考えられないという。

同席していた社長の叔父さんが、最近自分の息子のために嫁を探した経験を詳しく話してくれた。息子の好みは背の高い教養のある美人で、その条件に会う年頃の女性を同じカーストの中で手を尽くして探したところ、ジャイプールに候補者が見つかったので、自分の娘(息子の姉)と一緒に会いに行ったとのことだった。その結果、立派な家庭であり、本人も聞いていたほどではないが美人だったので、結婚を決めてきたとのことだった。

「息子さん本人が行かずにお父さんとお姉さんが結婚を決めてきたんですか?」

僕が驚いて聞くと、

「女性の目からも見定めさせるために娘を連れて行ったのだ。それで十分だ」

との答えだった。

「その後、本人どうしも婚約者として何度か会って気に入っているようだ。私の場合は結婚式の日に初めて嫁さんを見た。昔はそれが当たり前だったんだが」

という。

「私は結婚式の前に一度だけ会う機会があった」

と社長が言った。

次に、宗教の話になった。

社長が

「日本人は仏教徒だからヒンズー教の兄弟だ」

と言ったので驚いた。

「釈迦もヒンズー教から派生したものであり、仏教はヒンズー教の分派だ。日本人はインド人の弟のようなものだからインド人は日本人に好意を持っている」

とのことだった。

「それよりも、神道の方がヒンズー教と似ていますよ。日本には八百万の神といって、ヒンズー教と同じように沢山の神様や女神がいるんです。僕の実家にも神道の神棚と仏壇の両方があります」

と僕が言うとその場にいたインド人全員が強い興味を示した。日本人が仏教徒だということは誰でも知っているが、神道のことはあまり知られていないようだ。

社長の家からホテルまで車で送ってもらった。今回出張に来るまで、自分はインドについて何も知らなかったことを実感した。

デリーから帰国するフライトまで丸二日間の余裕があり、翌日は早朝に車でホテルを出発し、ウダイプールという数時間離れた観光都市に行った。大きな湖の真ん中にレイク・パレスと呼ばれる宮殿ホテルがあることで有名な街で、007の舞台にもなったことがあるそうだ。僕たちはレイク・パレスに宿泊し、王様のような気分を味わった。

社長は「友人の家に泊まる」とのことで、レイク・パレスに泊まったのは山賀課長代理と僕の二人だけだった。

社長が去った後、僕たちは湖を見下ろすカフェテラスでマッサーラ・チャイを飲みながら話した。

「社長は多分安いホテルに泊まりに行ったんだ。このホテルは高いからね。ここに泊まっているのは外人が殆どだよ」

「でも、こんな接待攻勢を受けて良いんでしょうか? 僕たち、三社を訪問しただけで、後は食べたり観光したりばかりでしたよね」

「わっはっは。これが商売というものなんだ。彼らの懐に奥深く飛び込むことが関係づくりの基本だよ。この関係があるから、原料不足の状況でも彼らは我が社向けには商品の供給を切らさないし、いつもベストプライスをオファーしてくれるんだ。接待を受けているから商売でも無理を頼めるんだから、接待を受けることが重要な仕事だと思っていいよ。勿論、金品は絶対にもらっちゃいけない。観光や食事に連れて行ってもらったり、自宅に呼ばれたりすることで親密度を深めればいい」

山賀課長代理の教えが全てではないかもしれないが、自分が知らなかった世界のことを学んでもう一歩大人になれた気がした。

翌日、僕たちはウダイプール空港発デリー行きのフライトにチェックインして、空港で社長と別れ、デリーで成田行きのフライトに乗りかえて帰国した。

帰国翌日に出社して、山賀課長代理の人事異動に関するニュースを聞いた。営業一課の課長がニューヨークの部長として転勤することになり、山賀課長代理がその後任の課長になるとのことだった。

山賀さん本人はインド出張前に内示を受けていたようだが、出張中には全くそのような素振りを見せなかった。山賀さんが担当していたビジネスを僕に引き継がせるため、普通より早い時期に僕に海外出張が命じられたというわけだ。

「山賀君、インドはどうだった? 鈴木君はちゃんと引き継げそうかね」

課長が山賀課長代理に声をかけるのが聞こえた。

「大丈夫です。これはインドに馴染めなければ出来ない商売なんですが、鈴木はすぐに仲良くなって、インド人からも好かれていたようですよ」

と山賀課長代理が答えていた。

「ベテランの山賀さんがやっていた大人のビジネスが、僕にできるんだろうか」

不安で一杯になった。

「鈴木君、若いのに大事な仕事を任されるなんて凄いじゃない。これで一割引秘書とは呼ばれなくなるわ。サポートしてあげるから頑張ってね」

西田さんにそう言われて、僕は一回り大きい男性に生まれ変わった気がした。

第二章 魅惑の踊り子

それから約一ヶ月後、僕は一人前の担当者として一人でインドに出張することになった。原料となる植物が予想以上の豊作になったという情報が入り、商品の国際市場価格の低下に備えて、情報収集を行う必要が出てきたのだ。

今回の出張は成田からデリーに到着後、直接空路でジョドプールに入った。

ジョドプール空港に到着すると、ジョドプラントの社長が出迎えてくれた。僕のスーツケースをさっとポーターに運ばせ、僕の首にオレンジ色のずっしり重い花飾りを掛けてくれた。甘い香りで、しっとりとした花びらが僕の首に密着する感覚が新鮮だった。こんなリッチな花束は日本なら非常に高価だろうなと思った。

「ウェルカム・バック・ミスター・スズキ」

ジョドプラントの社長が僕に握手を求め、握り返した僕の手の上に左手を添えた。黒い毛むくじゃらの巨大な手で僕の小ぶりな白い手が覆い隠された。

前回の出張の際はずっと山賀さんの後ろに隠れるようについて歩いたので実感しなかったのだが、一対一で相対する社長は巨大なゴリラのようだった。もし彼が僕を力づくで拉致しようとしたら、ひとたまりもないだろうと怖くなった。

出口には前回とは違う新車が待っていた。

「鈴木さんという最重要人物をお迎えしようと、ベンツを買ったのです」

と言って、社長は購入したばかりの自動車を自慢した。

車はウマイド宮殿の門を通過し、しばらく走って宮殿に横付けした。ターバンを巻いて正装した兵士のような門番が左右に立っていて、僕たちに敬礼のポーズをしている。二人とも髭を生やした二メートル近くありそうな巨人だ。

「ウマイド宮殿はウマイドというマハラジャの宮殿で、今はタージグループの豪華ホテルになっています。三百室以上ありますが、マハラジャは最盛期には八十人の妾をこの宮殿に住ませていたのです。その妾の部屋が豪華な客室になっていて、鈴木さんのために一部屋確保できました。鈴木さんはマハラジャの妾になった気分を味わってください、わっはっは」

と社長が言った。

宮殿は勿論全部が石造りで、ロビーから客室に行くには、豪華な装飾の施された区画や回廊を通ることになった。妾の部屋と聞いて大きなベッドのあるエッチな部屋を想像していたが、入ってみると、部屋というよりは一軒家並みの広さがあって、四人家族が泊っても広すぎるぐらいだと思った。宮殿は小高い丘の上に建てられており部屋の窓からはジョドプールの街が遠望できる。

「シャワーでも浴びて、おくつろぎください。夕方、お迎えに上がります」

と言って社長は去った。

僕は今日ジョドプラントのオフィスで第一回目のミーティングを持つことをイメージしていたので拍子抜けの気分だったが、山賀さんに言われた通り、彼らと心を通わせることが最も重要なのだから、焦らないでおこうと考えた。ミーティングは明日でも大丈夫だ。

スーツケースの衣類を部屋のタンスに区分して入れた。今日からこのホテルで四泊することになる。

それにしてもマハラジャの妾になった若くて美しい娘は、こんなに広い石造の部屋に一人で押し込められ、どんな気持ちで毎日を過ごしたのだろうか。

八十人もの妾以外に正妻もいるわけだから、仮に十日に一度正妻と関係を持ったとしても、それぞれの妾がマハラジャに抱かれる機会は年四回という計算になる。マハラジャは戦に出て宮殿を留守にすることも多いだろうし、余程絶倫な男性でない限り、年間三六五日正妻か妾を相手にしていては身体が持たない。美しい娘を八十人集めて、その中でも特に美しく魅力のある妾の部屋に何度も足を運ぶだろうから、もし自分がそこそこの美しさの妾だったとしたら、一年にせいぜい一日か二日だけマハラジャの相手をして、それ以外の夜はこの途方もなく大きい牢屋で一人寂しく過ごすのだろうか。

何かの本で読んだ記憶があるが、インドの王様が死ぬと、妃や妾は生きたまま一緒に埋葬されるのが慣わしだった時代があるそうだ。正妻はある程度避けられないにしても、この部屋に幽閉された美しい娘が、ほんの数回抱かれただけなのに、マハラジャが戦死したら一緒に埋葬される運命にあることを認識したうえで過ごす毎日とは一体どのようなものだったのだろう。

マハラジャが戦いに出向く朝、この部屋にいた美しい娘は、マハラジャの後姿を見て、もう一度抱いてほしかったと願い、二度と帰らないかもしれないマハラジャと一緒に生きたまま埋葬される自分の姿を重ねて、美しい絶望に身を任せていたに違いない。美しい娘がそんな悲しくて甘い別れの余韻を胸に美しい娘がこの部屋で暮らしていたのだ。

僕は、日本航空のマークの付いた買い物袋から、一番大きい菓子箱をきれいな紙袋に入れた。今晩ジョドプラントの社長に渡すお土産だ。成田空港でこのお菓子を選ぶのにはかなり手間取った。日本のお菓子は、動物性の原料は使われていなさそうに思えるが、実はゼラチンや卵が入っているものが圧倒的に多い。ゼラチンは動物の皮や骨が原料だし、卵はベジタリアンの人たちにとって生命そのものであって本来絶対に食べてはいけないものだ。卵白はゲル化剤、乳化剤、コーティング剤など、お菓子の色々な用途に使われるので、お菓子の箱の原料表示に卵という文字が無いものを選ぶのに手間取ったのだった。

シャワーを浴びてベッドに横になったが眠る気にはなれず、昔この部屋にいた美しい娘の気持ちを考えながらぼんやりしていると、いつしか日が落ちそうになっていて、窓から遠望するジョドプールの街が夕日で輝いていた。ほんの百年か二百年前にこの窓から美しい娘が同じ景色を見ていたのだ。

着替えをして髪を整えていた時、フロントから電話があった。客人がロビーで待っているとのことだった。僕はお土産の袋だけ持って長い回廊をロビーへと向かった。

ロビーに行くとジョドプラントの社長と輸出部長の二人が待っており、僕たちはホテルの中のレストランに行った。ピラーズという名前で、宮殿の中の高い柱(ピラー)をモチーフにしたラジャスタン料理のレストランだ。ジョドプールの夕暮の光景が見渡せることで有名だそうだ。席に通された時、丁度夕日の最後の輝きが闇に溶け込む光景が見えて、僕は「ああ、インドに来たんだな」と改めて感じた。

社長はターリー(THALI)という古式のインド料理を注文した。ターリーとは直径約三十センチのステンレスのお盆で、その内周に直径数センチのステンレスの小皿が六個ほど置かれており、その小皿は、数種類のカレーやヨーグルトで満たされていて、色々なカレーを味わうことができる。小皿が空になると給仕がどんどん注いでくれる。お盆の上の大きなスペースにナンやチャパティなどのパンやライスを入れてくれて、お盆の上でカレーとライスを混ぜて食べるようになっている。

お盆の上に直接ライスやカレーを乗せることに当初は抵抗を感じたが、それはお盆ではなく大皿であり大皿の上に小皿が乗っているのだと思うと抵抗なく食べられるようになった。日本食に例えると幕の内御前とでも言えるだろうか。初めて見た時はオール・イン・ワンの簡易弁当のようなものだろうかと思ったのだが、実はターリーはインドの正餐なのだ。

毎日食卓でターリーを食べることが、貧しいインド人にとって夢のまた夢であることを思い知らされることになるとは、その時の僕は想像もしなかった。

ピラーズでの食事の後、社長は僕を中庭の一角にあるテーブルに連れて行ってくれた。中庭の端に簡素なステージが設けられていて、民族音楽の楽団らしい一行が見慣れない楽器を準備しているところだった。

「ジプシーの楽団ですよ」

と輸出部長が言った。

「ジプシーというのは元々ラジャスタンが起源のロマ民族が東欧からヨーロッパ各地に放浪していったのです。本家本元のロマ音楽は、ここラジャスタンでしかお目にかかれません」

と社長が言いなおした。

同じ楽団を紹介する場合でも、説明の言葉によって天と地ほどの違いがある。社長の説明を聞いて、とても貴重なものを見せてもらうのだという気持ちになった。

「彼らは旅芸人の一座であり、サービスに携わるカーストに属する卑しい人たちです。しかし、このような高級ホテルで演奏を許されるのはトップクラスの楽団だけなのです」

と社長が解説してくれた。

楽団の演奏が始まった。哀愁のある独特の音階の管楽器、弦楽器と打楽器が語り合うように音楽を奏で始める。静かに、自然に始まったが、途中で知らぬ間に火が着いたような流れになって聞く者の五感に襲いかかった。

「ロマ音楽には楽譜が無く、全てが即興なのです」

その時、土色に赤が映える民族衣装を身にまとい、とび色の肌をした細長いシルエットの美しい女性が楽団のバックからステージに躍り出てジプシー・ダンスを舞い始めた。音楽に合わせて身体をしならせ、繊細で細長い指先を自由自在に動かして、演奏者たちの感性と呼応するかのように一体化する。小さな頭部を彩るヴェールが彼女の動きに合わせて美しく揺れる。踊り子が楽隊から燃えるような激しい即興演奏を引き出し、激しい回転を見せると、スカートとヴェールが翼のように広がった。

踊り子は西洋人のモデルのようなシャープなアイメイクをしていて、心の奥底を揺さぶる鋭いまなざしを、観客の男性ひとりひとりに投げ、回転する度にしなやかな指を使って僕たちの心臓を掴んだ。

ダンスを終えてステージを降りるとき、彼女が挑発するような視線を僕だけに投げかけてきた。僕はそう感じたが、男性客の多くがそんな気持ちになったかもしれない。演奏が終ったときには、僕の心はロマ音楽に浸食されてしまっていた。

「そろそろお疲れでしょう」

社長が放心した僕を気遣い、部屋まで送ってくれた。

かつて美しい娘が住まわされていた部屋に戻って、目を閉じてあの踊り子のことを想った。昔この部屋にいた美しい娘と、あの踊り子と、僕の三人が混然と一体になったかのような錯覚に陥っていた。僕はあの踊り子と激しい片思いの恋に落ちてしまったようだ。

第三章 ヒジュラとの遭遇

翌日は早朝にジョドプラントの社長がホテルに来て一緒に朝食を食べてからジョドプラントのオフィスに行った。出張前にメールで依頼しておいた通りに、原料の収穫状況と国際的な需給動向が一冊のファイルにまとめられていて、書類を見ながら詳細な説明をしてくれた。更に、原料価格の下落によるコストダウンを反映した我が社向けの新価格を提示してくれた。

これで僕の今回の出張目的は果たされたも同然だ。

更に、ジョドプラントの来年の設備投資計画の青写真を見せてくれて、僕のジョドプラントへの信頼は揺るぎないものになった。

時計はまだ午前十時を指していた。

「それでは貴社のセカンドサプライヤーであるマルワレックスに鈴木さんを引き渡しましょう」

社長はこう言って、僕をマルワレックスのオフィスに車で送ってくれた。

マルワレックスの工場は前回の出張で見たばかりだったので視察は省略することにした。原料の需給動向に関する説明を口頭で聞いて、僕はポイントだけ手帳にメモした。新価格を提示してもらったが、ジョドプラントと同じ値下げ幅だった。やはり彼らの間で我が社に関する情報はツーカーなのだろう。

そこからは、マルワレックスの車でウマイド宮殿のレストランに行き、ジョドプラントの社長と三人で昼食を取り、午後二時にラジャステックスの人がレストランに迎えに来るという約束になっていた。ラジャステックスとは前回の出張の際に僕一人がホテルのロビーで面談した会社だ。帰国後、彼らとメールでやりとりし、第三のサプライヤーの候補として、今回、工場を見学することになっていた。

しかし、マルワレックスの車が到着したのはウマイド宮殿のレストランではなく、町外れにあるホテルのレストランだった。

「ウマイド宮殿で昼食を食べるのではなかったんですか?」

と僕はマルワレックスの社長に聞いた。

「ジョドプラントからの連絡で昼食の場所が変更になったのです」

との答えだった。

ホテルの玄関を入ると、ロビーのソファーにジョドプラントの社長が座って待っていて、僕たち三人はロビーに隣接するレストランに行った。そのホテルは一般のインド人ビジネスマンが宿泊するようなホテルだったが、見かけとは違ってウマイド宮殿の豪華レストランに負けない味だった。

食事はラジャスタン・ターリーというビジネスマン用の定食メニューで、注文すると一分もしないうちに出てきたので驚いた。ゴビ・パコラというカリフラワーの揚げものとサモサが香ばしく、茄子のカレーが特に美味しいと思った。

食後のチャイも飲まずに、そそくさと席を立ってジョドプラントの社長の車に乗せられた。予定通りウマイド宮殿のレストランに行って、そこでラジャステックスに引き渡されるのだろうと思っていたが、出発してかなりの時間が経ったのにウマイド宮殿につかない。

「ラジャステックスとの約束に遅れないか心配です。ウマイド宮殿はまだ遠いのですか?」

と僕はジョドプラントの社長に聞いた。

「予定が変更になって、ラジャステックスとのミーティングは延期になりました。これから有名な女神のお寺にお連れします」

「ラジャステックスとは連絡がついているのですか?」

「ラジャステックスの社長とは確かに連絡をとっているので心配しないでください」

ジョドプラントの社長がそう言うのだから信じるしかない。いずれにしてもジョドプールの滞在は明日・明後日と丸二日間余裕があるから仮に行き違いがあっても何とかなるだろう。

「今日はアジュメールにご案内します。アジュメールはラジャスタン州で五番目の都市ですが、ジャイナ教の寺院を始めとする様々な遺跡があります。きっとご満足頂けると思います」

途中のカフェでトイレ休憩して、アジュメールに着くと午後三時半になっていた。そこは周囲を丘に囲まれて中央に湖がある町で、建物や町を歩く人々がジョドプールで見慣れていた光景とはかなり異なることに気付いた。

丸屋根の白い建物の前を通った。

「これはムスリムのモスクです。アジュメールはムスリムの聖地でもあり、多くのムスリムが訪れます」

ムスリムというと回教徒のことだ。インドの人口の十数パーセントが回教徒で、ヒンズー教徒と回教徒には対立の歴史があるということを本で読んでいたので危険な場所ではないのだろうかと少し心配になった。

「アジュメールは、私たちの先祖に支配されていた時期があります。私たちとはジョドプールの商人カーストが属するマルワールというコミュニティのことです。一六世紀の初めにはアジュメールはマルワールのものだったので、ムスリムの聖地とはいえ、私たちにとってもなじみが深いのです」

車は大きな寺院に到着し、僕たちは車を降りて寺院に入った。ソニジ・キ・ナシヤンという名前のジャイナ教寺院とのことで、高度な石の彫刻が施された美しい寺院だ。彫刻された神々の像には生誕の喜びや性の悦びを感じさせるものが多く、インド人の楽天的な活力の源泉が見えたように感じられた。

ジャイナ教寺院を出て湖に向かう途中の広場で、色とりどりのサリーで着飾った女性の賑やかな集団に出会った。長身の美しい女性が手を上げてクルクル回り、周囲の女性が手を叩いて音頭を取っていた。

一瞬、僕は昨夜のロマ音楽の楽団の踊り子ではないかと思い心臓が高鳴ったが、車を近づけると全くの別人であることが分かった。

「写真を撮りたいので車を止めてください」

僕は車を降りて賑やかな女性の集団に近づいた。昨夜の踊り子かと思った女性は、近くで見ると全く似てなかった。骨張った顔で、軽く百八十センチを超えていそうな長身だった。

女性たちの服装は一般女性よりずっと派手で、イヤリング、ブレスレット、ノーズピース、アンクレットなど、考えられる限りの装飾品で煌びやかに着飾っていた。ほぼ全員背が高く、底抜けに賑やかだった。

僕がカメラのシャッターを押し続けていると、女性たちが僕に近づいて、現地の言葉で大きな声で語りかけてきた。意味は分からないが、その時僕はあることに気づいた。

声の低い人がいる。彼らの半分ぐらいは、骨格が太く顔がゴツゴツしている。全員が女性ではなく、恐らく半数はオカマではないだろうか。

ジョドプラントの社長が女性たちにお金を渡して追い払い、僕を救い出してくれた。

「彼らはヒジュラです。鈴木さんは近づかないように注意してください」

「ヒジュラとは何ですか? 女装した男性のような感じの人が混じっていましたが」

「彼らの中に女性はいません。全員が男性として生まれて、カーストを捨ててヒジュラになったのです。簡単に言うと去勢した男性です。インドにはヒジュラのカーストに属するものが何十万人もいます。一説では百万人以上とも言われます」

「ヒジュラはカーストなのですか? 去勢した男性だけのカーストなら子供ができませんからカーストが続きませんよね」

「ヒジュラのコミュニティに所属してヒジュラの仕事で生計を立てているのでカーストのようなものですが、正確にはカーストではなく、アウトカーストのひとつです。毎年新たにヒジュラになる人が大勢いるので、コミュニティーは存続するのです」

「ヒジュラの仕事とは何ですか」

「神様がヒジュラに、口に出したことが叶えられるという特別な能力を与えたと信じられています。ヒジュラから祝いの言葉をもらうと幸せになるし、呪われると不幸になります。特に男性をインポテンツにする呪いがかけられるので、結婚式とか、男の子が生まれたお祝いなどに招かれたり押しかけたりして、お布施をもらうのです。もしお布施を払わなかったりケチったりすると呪いをかけられるから、皆必ず支払います。商店を経営していると、定期的にヒジュラが来て、商売繁栄を祈ってくれます。五ルピーとか十ルピーという少額ですが、商店主は必ず支払います」

「ただの物乞いではないのですね。でも、その程度のお金で大勢のヒジュラが食べていけるのですか? 副業として工場や店や農家で働くのですか?」

「ヒジュラが副業に就くことはまず不可能です。ですからヒジュラの大半は非常に貧しいのです。ラジャスタンでは少数派ですが、ムンバイなどの大都市では売春に従事するヒジュラが大勢います。売春はアウトカーストの中でも最も卑しい職業ですから、ヒジュラというと最も卑しい人々として扱われています。エイズの感染率も高いですから鈴木さんは絶対にヒジュラには触れないようにしてください」

「物乞いか売春しかできなくなるのに、何故毎年ヒジュラになる人がいるのですか? 生まれついたカーストを捨てて最も卑しいカーストに移って、貧しく不幸になりたい人が本当にいるのでしょうか」

「私にも分かりません。ヒジュラの組織が誘拐した少年を去勢して売春婦として働かせるという話を聞いたことがありますが、真偽のほどは不明です。女の子のように美しい少年は、一人で人気のないところを歩くとヒジュラに誘拐されると家族から半分冗談で脅されます。鈴木さんも女性のように美しいからヒジュラに誘拐されないように気をつけた方が良いですよ」

お世辞のつもりで言った冗談だとは分かっていたが、僕にとってその冗談は小さいときから聞き慣れたつまらない冗談であり、お世辞とは思えなかった。

僕たちは車に戻り、フォイ・サガール湖という美しい湖を見ながらお茶を飲んだ後、岐路についた。

途中の小さなホテルで夕食を食べ、ウマイド宮殿に戻ると午後十時を過ぎていた。

「明日は朝食後にお迎えに上がりますから、午前九時頃お部屋でお待ちください」

と言ってジョドプラントの社長が去った。

広すぎる部屋に戻り、長い時間をかけてシャワーを浴びた。舞い上がった土の微粒子が、髪の毛の一本一本に付着しているような気がした。ラジャスタンの空気は澄んでいるように見えて全てが土色だった。石像の立派な宮殿も、道行く人々も、農婦の真っ赤なサリーも、かすかに土色を帯びている。

着飾ったヒジュラたちのサリーに付着した土の微粒子が僕の髪の毛や鼻や耳の穴の奥まで入り込んだ気がして、いつもより余計にシャンプーを使った。

最も低いカーストの人々からも卑しみ見下されるアウトカーストの中で、最も卑しいのがヒジュラと聞いて僕はヒジュラと接近した痕跡を洗い流そうとしているのだろうか?

本来カーストとは無関係な僕が、そんな間違った序列に影響されてヒジュラを卑しいと感じているとしたら、それはとんでもない差別意識だ、と僕は自分自身に対する憤りを覚えた。

でも、僕はそんな人間ではない。昔から、いじめられている人や困っている人を見たら、必ず彼らの味方について喧嘩することを厭わない性格だった。僕はヒジュラが卑しいから、埃を洗い流したいのではない。

そうだ、あの長身のヒジュラが昨夜のロマ楽団のダンサーと似た踊りをしていたので僕の心が揺さぶられたのだ、と思い当たった。いや、それだけではない。僕は今日始めて遭遇したヒジュラというものに、何か近づくべきでない得体の知れない危険を本能的に察知していたのだと思う。

第四章 ジャイサルメールの誘惑

翌朝、七時頃シャワーを浴びているとフロントから電話があった。

「八時にロビーにお迎えが来るとのメッセージを承っています」

シャワールームの中にも電話の子機があるのは便利だ。

八時に迎えにくるということは、どこか途中で朝食をするということなのだろうと推測し、身支度を調えてロビーに行った。

車のドライバーと見られる人物から「ミスター・スズキ」と声を掛けられたのでついていくと、玄関に白いレクサスが待っていた。ベンツに乗るのも悪い気分ではないが、インドに来て日本の高級車に乗ると何となくほっとする。

ジョドプラントの社長も毎晩毎朝僕につきっきりでは疲れるから今朝はドライバーだけが迎えに来たのだろうと思って車の中でリラックスしていた。

レクサスが着いたのはジョドプラントの本社とは別の工場で、建設されたばかりと見られる大きな建物だった。僕は運転手に案内されるままにビルの中へとついていった。

「ウェルカム・ミスター・スズキ」

部屋で僕を待っていたのは、ラジャステックスの社長と輸出部長だった。前回出張してきた時にロビーで面談したので顔を覚えていた。

「ジョドプラントの車と思って乗りました。ジョドプラントが九時にウマイド宮殿に迎えに来る予定なので、彼らに連絡を取ってもらえませんか」

「すでに連絡済みなのでご心配なく。昨日は二時にお会いできるはずが、彼らの企みによってキャンセルにされてしまったので、彼らとはおあいこさまです」

「昨日は申し訳ありませんでした。ジョドプラントの社長から、あなたとは連絡がついていると言われたんです」

「それが彼らのやり方です。でも、どうぞご心配なく。今日は私たちの最新鋭の工場をご覧ください」

社長に連れられて工場を見学した。ジョドプラントの工場と比較して、ひとつひとつの機器が大きくて新しい。それ以上に印象的だったのは、最後の袋詰めの部屋には、社長といえども清浄衣に着替えないと入れないという点だ。靴を脱いで、くるぶしまでの白い足袋をはいた上で、綿のオーバーオールに着替えさせられ、キャップで髪の毛を覆い、マスクをして、エアシャワーを浴びるための密閉された小部屋を通って、始めて袋詰めの部屋に入ることができた。

「異物混入を防止するためのシステムです」

と社長が自慢そうに言った。

品質保証室と掲示された部屋には、ジョドプラントには置いていないような高価な測定機器が所狭しと並んでいた。SHIMADZUというブランドの機器が数台あり、日本の機械メーカーの測定器だと説明を受けた。

製品の分析表を見せてくれたが、

「ジョドプールの他のメーカーは分析を外部委託しています。自社のラボで全項目を測定できるのはラジャステックスだけです」

とのことだった。

ジョドプラントの工場と比べると大人と子供という感じであり、ラジャステックスが格段に優れていることは新米の僕にも分かった。

オフィスに戻るとチャイとビスケットや木の実のスナック類がテーブルの上に用意されており、ミーティングが始まった。ラジャステックスの歴史や会社概要について、プロジェクターを使ったプレゼンテーションがあり、次に品質管理や技術的な優位性に関する説明があった。

プレゼンテーションの内容については資料一式をカラー印刷された冊子と電子ファイルの両方の形で提供してくれた。

続いて、価格の話になったが、提示された価格がジョドプラントの新価格より五%も安かったので驚いた。

「貴社がジョドプラントやマルワレックスから購入されている数量と価格は把握しています。我々は彼らより常時五%安く供給できます。それでも我々にとっては十分に利益のあるビジネスです」

試験ロットの注文書が準備されており、我が社にとって満足できる内容だった。僕はその注文書にサインをした。これでラジャステックスとのビジネスが開始されることになった。

ジョドプラントの社長が、昨日誘拐じみた手まで使って僕のラジャステックスへの訪問を阻止しようとした理由が分かった。細かい身の回りのお世話までしてくれるジョドプラントには悪いが、我が社としてはラジャステックスを起用すべきだと思った。いきなり乗り換えるのではなく、まずはラジャステックスをマルワレックスに替わるセカンドサプライヤーとして起用し、実績を確認した上でメインサプライヤーとして育てるのが妥当だろう。

僕は今回の出張がとても実り多いものになったと思った。これなら課長に満足してもらえそうだし、山賀さんにも自慢できる。

「ビジネスは片付きましたから、これからジャイサルメールにお連れしましょう。砂漠の中のオアシスのような町で、欧米からの観光客も大勢来ています。ラジャスタンに来られたら必ず見ておくべき場所です」

僕もビジネスは全て片付いたという気持ちになっていたので、喜んで誘いに応じることにした。

「但し、ジョドプラントの社長には連絡をお願いします」

ラジャステックスの社長はその場で電話を取り、ジョドプラントの社長と話をした。ジョドプラントの社長が怒鳴る声が受話器から聞こえてきた。英語ではないので話の内容は分からないが、ラジャステックスの社長の勝ち誇った表情が全てを物語っていた。

おそらくジョドプラントは僕がジョドプールを発つまでのスケジュールを色々アレンジしてくれていると推測されるが、今後ラジャステックスと競合させることになるから、僕としては接待を受ける度合いを少しは減らしておいた方が、精神的なオブリゲーションが軽くなるというものだ。

レクサスは一路ジャイサルメールへと向かった。二時間ほど経つと砂漠の中を走っているような雰囲気になった。

「ジャイサルメールはタール砂漠の東の端に位置しています。ジャイサルメールからむこうは砂漠で、その先はパキスタンです」

砂漠の中に、忽然とハチミツ色の建造物群が蜃気楼のように見えてきた。しばらく走ると砂漠の中のゴールデンシティ、ジャイサルメールに到着した。

「ラクダに乗ってみませんか」

ジャイサルメール市街に入る前に観光客用のラクダ乗り場があった。僕はビジネススーツで動物の背に乗るのは気が進まなかったが、ラジャステックスの社長が熱心に勧めるのでトライすることにした。乗ってみるとラクダの背に直接座るのではなく、固定された座布団のようなものの上に座るので、服が汚れることはなかった。ラクダが立ち上がると象に乗ったときに負けないほど高く、歩くと上下動が大きいので驚いた。ラクダに乗って砂漠を旅した昔の人達はさぞお尻が痛かったことだろう。

ジャイサルメールの市街に入った。ここは城塞都市で、都市全体が城壁に覆われた大きな砦だったそうだ。街は階段や迷路のような道が多く、蛇つかいが笛を吹いて蛇をあやつっていたり、観光化は進んでいるが街全体が本当にエキゾチックだ。

ジャイナ教寺院や中世の豪邸を見学しているうちに日が暮れ始めたので、そろそろレクサスに乗ってジョドプールに帰らねばならない。

「あの宮殿ホテルを予約してあります。荷物は運ばせておきました」

とラジャステックスの社長に言われ、驚いた。

「でも、私はウマイド宮殿に宿泊中なんですよ」

「この宮殿ホテルの支払いはラジャステックスがしますから、ウマイド宮殿のお部屋はそのままで大丈夫です。明日の夜までにはウマイド宮殿にお送りします」

明後日のジョドプール発ムンバイ行きのフライトに乗り、その翌日のムンバイ発のフライトで帰国する予定なので、明日中にウマイド宮殿に戻れるなら問題はない。ジョドプラントから接待を受けなくてすむから、その方が良いかもしれない。

「分かりました。但し、ジョドプラントの社長が心配するといけませんから、必ず連絡をお願いします」

「ご心配なく」

宮殿ホテルはウマイド宮殿ほど豪華ではないが、重々しくて更にエキゾチックだった。夕食は中庭のテーブル席が予約されていて、日が落ちると冷え込んできたが、ラジャステックスの社長が選んだ様々なベジタリアンカレーを食べた。食事が終わると、

「明日は九時ごろロビーに来て朝食をご一緒しましょう」

と言って社長は別のホテルへと去った。前回の出張の際に山賀さんが言っていたとおり、普通のインド人は何百ドルも払ってこんな宮殿ホテルに泊まったりはしないのだろう。

僕は中庭のテーブル席に残って、チャイを飲むことにした。間もなく郷土音楽の演奏が始まろうとしていたからだ。それは、一昨日ウマイド宮殿で見たのと似た感じの楽団で、僕はもう一度あの心の奥底までかき混ぜられるようなロマ音楽を聴いてみたいと思った。

演奏が始まると、蛇つかいがステージに出てきて短いパフォーマンスがあった。次に子供の踊りがあった。そして、奥のカーテンから、細長いシルエットの美しい女性がステージに躍り出た。

あ、あの女性だ!

僕の周りの時間が止まった。

黄色がかった土色の民族衣装と赤いヴェールに包まれた細長いしなやかな肢体が、北インドの音楽に合わせて悩ましく揺れた。音楽のテンポが高まると、それに呼応して激しく舞い、その舞いに触発された燃えるような即興演奏が、彼女をさらに高く飛翔させた。

長い指先を縦横無尽に動かして、観客を、全ての男性客を激しく誘惑した。そして、彼女の視線が僕を確かに認識した。彼女が回転するたびに僕と視線が会った。見ているだけで身体の芯までずたずたになった。

彼女がステージ奥のカーテンの中に消えても、僕は身体を動かすことができなかった。第一部が終わって楽団は奥に下がった。

その時、彼女がステージの向こう側の廊下を通るのが見えた。彼女は立ち止まり、僕を一瞥した後、雑用係の少年に声をかけた。十歳になるかならないかの真っ黒な少年だ。その少年が芝生を横切って僕の席まで走ってきた。

「ウォット・イズ・ユア・ルームナンバー、サー?」

僕がその少年に自分の部屋番号を言うと、その少年は彼女のところに駆け戻った。部屋番号を伝えたようで、彼女がチップを渡して少年が走り去るのが見えた。彼女は僕を見て微笑み、立ち去った。

僕は彼女と逢い引きの約束をしてしまったようだ。生まれてから今までに見た女性の中で最も美しくて魅力的な人に自分の部屋番号を教えたのだった。

僕は席を立って部屋に戻り、シャワーを浴びて新しいポロシャツを着た。彼女に悪い印象を与えないようにと、散らかっていた荷物を綺麗に片付けた。

しかし、一時間あまり経ったが彼女は来なかった。

何かあったのだろうか、それとも気が変わったんだろうか?

僕は部屋を出て、中庭の方に歩いていった。ロマの演奏の第二部はもう終わっていて、中庭のテーブル席は閑散としていた。

落胆して部屋に戻り、ガウンに着替えてベッドに横たわった。理由は分からないが、とにかく彼女は僕の部屋に来るのをやめたのだ。そりゃそうだろう。絶世の美女が観客の一人に過ぎない僕をわざわざ選んで部屋まで来るなどという旨い話があるはずがない。もしそんなことがあるとすれば、彼女は売春婦で、お金を持っていて体力の弱そうな外人に目をつけてカモにしようと考えたのに違いない。

昨日のジョドプラントの社長は、街の中で踊っていたヒジュラが大都市では売春婦をしているという話をしていた。踊り子の多くは売春をするのかもしれない。もしそうだとしたら彼女がエイズにかかっている可能性も高い。結局、彼女が僕の部屋に来なかったことは僕にとってラッキーだったのだ。

ベッドに横たわって、そんなことを考えていると、ピンポーンとドアのチャイムが鳴った。

ドアを開けると彼女が立っていた。

その美しい細長いシルエットとわずか三十センチの距離で向かい合った。

「メイ・アイ・カム・イン?」

彼女は部屋に入ってドアをロックした。

彼女は遠くで見るよりもずっと背が高かった。僕は彼女の肩までしかなく、ドレスの下の形の良い双丘が、僕の目の真下にあった。

「あなたの顔がとても好きよ」

彼女が僕を見下ろして言った。

「あなたが背が高いことは分かっていましたが、僕とこれほど差があるとは思いませんでした」

「私はあなたみたいに美しい顔をした、細くて小柄な男性が好きなのよ」

「僕も背の高い女性が大好きです。でも、こんなに身長差のある女性と話するのは初めてなんです」

「心配しないで。ウマイド宮殿で観客席のあなたの美しい顔と完璧な身体を見て惹かれたのよ。それっきり、二度と会うことはないと思うと悲しかったけれど、それが運命なのだと思っていたわ。今日ジャイサルメールで会えて本当に嬉しかったわ」

「僕もウマイド宮殿であなたを見たときには心の底からショックを受けました。あなたは僕が地球上で見た最も美しい生物です」

「本当なの? じゃあ、あなたは私のものになってくれる?」

「はい、僕はあなたのものです」

「今この瞬間から、あなたは私のもの」

彼女はそういって僕を抱きしめ、僕の唇にキスした。僕たちは笑い合って喜びを確かめた。

彼女は僕に向かって立ち、僕のガウンのひもを解いた。ガウンが肩から滑り落ち、僕はパンツ一枚になった。

「あっ、そうだ。僕はコンドームを持っていないんです。今日はセックスじゃなく抱き合うだけにしましょう」

「コンドームは私が持っているから。それに私はエイズじゃないわ。何も心配せずに、私に身を任せるのよ。だって、あなたは私のものになるって約束したばかりでしょう。あれは外交辞令だったの?」

「外交辞令なんかじゃなくて本心です。僕はあなたのものですから、あなたに身を任せます」

彼女はバッグの中から小さなボトルを取りだした。それは黄金色のオイルの入ったボトルで、彼女は左の掌に茶さじ程の量のオイルを注ぎ、右指先にオイルをつけて僕のこめかみと乳首とおへその下に塗った。

彼女は残ったオイルを両掌にのばし、両手で僕の胸を優しく下から上へと繰り返し擦り、同じようにおへその下も両掌で擦り上げた。

しばらくすると僕の胸と下腹部が燃えるように熱くなってきて、目眩がし始めた。

「ここが燃えるようなんです」

僕は手を胸に当てようとした。

「手を動かしてはだめ、全てを私に委ねなさい」

と彼女は言って、僕をベッドの縁に座らせてから、床に落ちていたガウンからベルトを抜き取って僕の両手を首の後ろで縛った。

「目を閉じて、繰り返し唱えなさい。僕はあなたのもの、って」

彼女はそう言ってから、僕のこめかみと胸とおへその下へのマッサージを再開し、僕は

「僕はあなたのもの、僕はあなたのもの」

と繰り返し唱え続けた。

身体が芯まで燃えるように熱くなり、気が遠くなっていった。でも意識は失わず、熱くて風船のように軽くなった身体が空中に浮いているような感覚だった。不思議なことに、こんなに美しい女性から体中に刺激を与えられているというのに、僕のペニスは小さいままだった。それは、平和に満ちた感覚だった。

「さあ、あなたが本当に私のものになる時が来たのよ」

彼女は僕のパンツを取り去り、先ほどのボトルから数滴のオイルを右指に垂らした。彼女はそのオイルを僕の肛門に塗り込んだ。数秒後、肛門が燃えるように熱くなって、僕はそれ以上我慢できないと感じた。

「熱い、お願いです。もう指で肛門を触るのはやめてください」

「わかった。もう、指では肛門は触らない。でも約束して、一言もしゃべってはダメ。頭の中を空っぽにして、僕はあなたのもの、と言い続けなさい」

「僕はあなたのもの、僕はあなたのもの、」

言い続けると頭の中から全ての邪念が去って、現実の世界が遠くに消え去りそうになった。

その時、彼女の両手が僕の両足首を掴み、彼女の股間から出てきた堅い棒が僕の肛門を貫いた。

僕は思わずあえぎ声を上げた。

「心配は要らないわ。全てを私にゆだねなさい」

「あなたが男だったなんて!」

「心配は要らないのよ。さっき約束したとおり、ちゃんとコンドームを使ってあげているわよ。あなたはもう私のものなのだから悪いようにはしない」

彼女は腰を激しく使って僕が気を失っても動きを止めなかった。

気がついたとき、僕はベッドの上で彼女の腕に頭を乗せていた。どのくらい長い間気を失っていたのだろうか。

「気がついたのね、私のチェラ」

「どうして教えてくれなかったんですか。僕はあなたが美しい女性だと思っていたのに」

「私はヒジュラよ。性別なんてどうでもいいわ。私は性別を捨てた身だから。今、あなたも性別を捨てたのよ。私はあなたのグルであなたは私のチェラ」

「ヒジュラって、去勢した男性のグループのことを言っているんですか。グルとかチェラというのはどういう意味ですか」

「ヒジュラはバフチャラ・マタという女神を信奉する人々のグループのことよ。去勢しているとは限らないわ。ヒジュラは元は男性だけれど、グルというボスに迎えられてそのグルのチェラになったときに、ヒジュラの一員になれるのよ。今日、あなたは私というグルに迎えられて私のチェラになったの」

「本当に去勢しなくてもいいんですね?」

「去勢するかどうかは、各々のヒジュラが自分の意志で選ぶのよ。私は去勢しないことを選択した。今のあなたは私と同じで去勢していないヒジュラなのよ」

「僕はもうヒジュラになっちゃったんですか?」

「そうよ。さっき、私というグルから私の流儀の儀式を受けて、私のチェラとしてヒジュラになった。あなたは生まれついた性別やカーストを捨てて一生ヒジュラとして暮らすという道を選んだのよ」

「僕は日本人だから、元々カーストなんてありません。インドにいるときだけはヒジュラで、日本に帰ったら普通の日本人に戻れると考えて良いのですね」

「そうね。インドにいるときだけヒジュラと考えていいわ。でも、忘れないで。チェラはグルの言うことには何でも従わないといけないのよ。チェラはグルにとって妻と同じなの」

「じゃあ、あなたは僕の夫なんですね。わかりました」

「ちょっと待っていなさい。あなたを私のチェラに相応しくしてあげるから」

彼女は部屋を出て行って、しばらくするとバッグを持って戻ってきた。

「これを着なさい」

彼女がバッグから取り出したのは赤いサリーとペチコートだった。僕は慌てた。

「待って! どうしても女装しなきゃならないんでしょうか……」

「女装? もうあなたはヒジュラになったのよ。あなたがヒジュラに相応しい服装をしないと、あなたの主人である私が恥をかくわ。あなたはそれでもいいの?」

主人に恥をかかせていいはずがない。僕は首を左右に振った。彼女は手慣れた手つきで僕の身体に長い布を巻き付けた。それはまるで魔法のようで、僕の身体は美しいサリーに包まれた。

次に様々な化粧品を取り出し、僕の顔を少し色白なインド女性の顔に作り上げた。鏡の中に映っている僕は見知らぬ若いインド女性になっていた。

「ウマイド宮殿で始めて見たときに想像した通りの顔ね。本当に可愛いわ」

彼女は満足した口調で言った。

「さあ、ついてきなさい。できるだけ人に顔を見られないよう、私の後ろにくっついて歩くのよ」

「どこにいくんですか」

「質問はやめなさい。あなたは私のチェラなんだから、黙って私の言う通りについて来るのよ」

僕は彼女の後ろにくっつくように歩いた。誰かに見られて、あの日本人の若いビジネスマンだと思われたら困る。今日このホテルで見かけた日本人の宿泊客は僕だけだったから、すぐに悟られるだろう。

しかし、僕の心配は杞憂に終わった。すれ違う人達は長身の美しい踊り子に目を奪われ、その後ろを下を向いてついて来るサリーの女に目を向けようとはしなかった。僕たちはホテルの横にある業務用の出入り口から抜け出すことができた。彼女が待たせてあった車に乗り込んで、ジャイサルメールの市街から外に出た。

「明朝、僕の取引先と約束がありますから、朝食までに戻ってくる必要があるんですけど、大丈夫ですよね?」

「何も心配する必要はないのよ。あなたは私のチェラだから、悪いようにはしないわ」

ドライバーが車を止めて、魔法瓶に入ったマッサーラ・チャイを振る舞ってくれた。

「ありがとう、これ、大好きなんです」

「私は飲まないわ」

マッサーラ・チャイを飲むと、身体が温まってきて眠くなった。僕はサリーの中で身を縮めるようにして眠ってしまった。

続きを読みたい方はこちらをクリック!